つれづれに:2022顛末記

今回は喉をやられて「日常」が乱れたが、1)干し柿の作業(↑)、2)ボイラーの故障、3)原稿の推敲、4)ブログの更新、5)畑仕事、6)妻の個展(↓)の準備が重なって、寝不足と運動不足になったからである。今後のこともあるので、確認のために1)について「かき顛末記」と「かき顛末記②過去の『つれづれに』」と「かき顛末記③西条柿」を書いた。今回は「ボイラー顛末記」である。

そのつもりで書き始めたが、もう今年も終わり、引き摺らず、来年は新たに書き出せるように2)~6)もまとめて「2022顛末記」にすることにした

2)ボイラーの故障

災いは突然やって来る。普段通りスイッチを入れて湯を出そうとしたが、出て来ない。それまでも同じことがあったので、一度電源を落として再度やってみた。パソコンなどもそうだが、電源を入れ直して戻ることも多い。しかし、だめだった。中古で買った家なので、前の人と合わせると30年も使っている。いまだに使えているのが不思議なくらいだ。使いながら、日本の技術はすごいなあと実感している。

故障した給湯器のボイラー

さて問題は二つである。どの業者に頼むか、新しいボイラーが来るまで風呂はどうするかだった。水道やトイレや電気関連などいくつかの業者に頼んでいたが、対応や結果は満足できないことの方が多かった。しかし、最近トイレをやってもらった業者には対応も結果も満足していたので、さっそく電話をかけた。ガス関連は免許も要るので最終的にはガス会社に頼むことになるそうで「直接問い合わせる方が早いですよ」と言われて、紹介されたガス会社に電話した。対応には満足した。来てくれた技術者は外のボイラー(↑)を見て「ファンがあれば交換すればいいんですが‥‥」と言ってくれたが、30年も前の部品がある筈もない。最新式の細かい泡の出る機種を薦めてくれた。「私も欲しいです」と言っていた。元は床暖房、太陽ソーラー器(↓)と連結、追い炊き、給湯の四つの機能があったが、前の三つは既に壊れていて、給湯の機能だけが使えていた。実際には不自由はしなかったので、その機能だけにしてもらった。顛末についてはすでに書いている。(→「ボイラー」)

新しいボイラー(↓)が来るのは1週間後らしかった。風呂をどうするか?近くに銭湯はないし、温泉も青島まで行く必要がある。温泉はコロナですっかりご無沙汰である。選択肢は一つ、ガスコンロで沸かして運ぶしかない。運ぶ作業の一つ一つはそうでもなかったが、最初は4時間、慣れて2時間、1それが週間も続くと、やっぱりきつかった。風呂は続けて入れば、何とか普段通りに冷めずに入れたが、疲労蓄積の一因になったのは否定できない。

3)原稿の推敲

9月末が締め切りの新人賞に出すつもりで書いていたが、直前に確認すると、思っていた応募先の締め切りが来年の3月になっていた。書くのを軸に生活しているので間違いはないと思うのだが、締め切りが変わったのか、勘違いだったのか。「そんなあー‥‥」と思いながら、すぐに切り替えて、推敲に時間をかけることにした。9月末の時点ではA4用紙に40×30を134枚、400字詰原稿用に換算すれば402枚になっていた。作業を始めると、自分のくせが見えてくる。読み手にとってどうか、それを基準に何回も見直した。何回もやっていると「これは要らんやろ」、「この部分は押し付けがましいやろ」、「ここは昇華してないで」とか、結構大きなところにも気が付いた。「この表現はちょっと違うやろ」とか漢字の思い違いや言葉遣いがあやふやなところもたくさんあった。何回みても、修正箇所が出てくる。今は96枚で、400字詰で288枚になっている。絞れたようだ。200枚以上500枚までの応募要項は満たしている。もう何回かやってみるつもりだ。40x30A4で3枚の概要もある。作業はずっと続いているので、今回の一因のようである。

4)ブログの更新

HP「ノアと三太」は最初の画面が10秒後にblog「ノアと三太」のトップページに自動的に切り替わるように設定してもらったので、HPの「つれづれに」は更新しなくて済むようになった。更新が楽にはなったが、小説の修作のつもりで「つれづれに」を毎日書いていたので、それも一因になったようだ。書くのは苦痛ではないが、内容によっては調べるのに時間がかかる場合もある。たとえば、→「米1860」(10月21日)を書いた後、「日1860」↓、「南アフリカ1860」、「ジンバブエ1860」、「ガーナ1860」、「コンゴ1860」、「ケニア1860」と一気に書いたが、それぞれ歴史を確認するのに時間がかかった。小説を理解するために歴史を辿った程度だったので、曖昧なところも再考する必要があった。歴史全体をある程度把握していないとわからない場合も多い。「歴史に関心がなかったのに、よく7ケ国について書けたものだ」である。いや「どう絞り出しても7ケ国だった」の方が正確かも知れない。相当無理して書いた気がする。

5)畑仕事

借家についていた60坪ほどの畑で作業を始めた30代の終わり頃のように、気持ちはあっても一気に作業をすることは出来なくなっている。ある時から鍬で耕すと腰が痛くなって、風呂で使う椅子に座って大小のスコップを使って耕すようになっている。不耕起をする覚悟はないので、そのような形を取らざるを得なかった。今年は夏が暑過ぎて畑には出られなかったので、オクラや茄子やピーマンの手入れが出来なかった。台風では、南瓜の竹の柵が大きく傾いてしまった。↓

一気に片づけて冬野菜の作業をしたかったが、一日に多くて1時間か2時間かを絞り出すのが精一杯だった。しかしそのうちに、10月初めに蒔いたレタスと葱の種から芽が出て大きくなってきたので、植え替える必要が出て来た。それで無理をすることになってしまった。それも一因だったようである。体調も戻って作業が出来るようになり、ペースは一ヶ月か一か月半遅れながら、畑も冬野菜模様になっている。↓

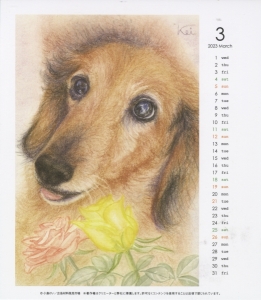

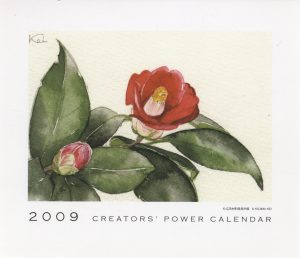

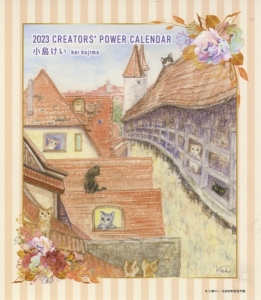

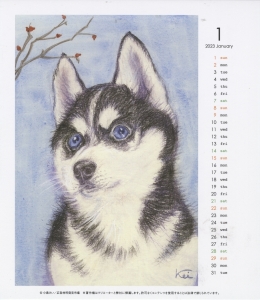

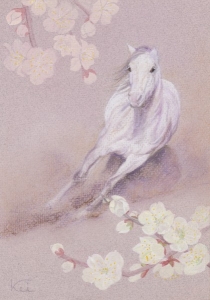

6)妻の個展の準備

コロナで今年も妻は行けなかったが、東京での個展も十年目になった。去年は販売も注文もだめだったが、今年は一枚買ってもらい、注文も一人あった。描く人には何よりの励みだ。私が個展の案内(↓)やカレンダーの画像の処理などもやっているので、妻の絵のブログ「Forget Me Not」の作業も遠因一つになったようである。最近は海外の訪問者が中心のようで、毎日20人以上の訪問者と200以上の訪問数がある。それで、英語の訳もつけるようになった。時間がかかる。絵をスキャナや写真に撮って画像処理するのにはだいぶ慣れたが、それも時間がかかる。「私の絵画館」などの文章も早く英語訳をつけたいと思っているが、数も多いし、道のりは果てしない。

喉をやられただけだとそれほど問題ではなかったが、今回は普段通っているクリニック(↓)でしてもらった血液検査が原因で大事になった。検査結果が出た日の夕方に、院長さんから電話があった。そういうのは初めてだったので嫌な予感がしたが、案の定「前立腺の腫瘍マーカーの数値が高いので、医大か県立病院かで詳しく検査して下さい。紹介状を書きますから明日の午前中に来て下さい」と言われた。最初は「知り合いも多いし嫌やな……」と思ったが、実際に病院に行くことを考えると「近い方がいいし‥‥コロナでタクシーも長い距離は怖いし‥‥もし入院するとなったら‥‥」などあれこれ考えて、心を決めて医大に行くことにした。

翌日院長を訪ねて紹介状を書いてもらったとき「腫瘍マーカーの数値は高いですが、必ずしもがんとは限りませんから。玉田さんの年齢の人には前立腺の異常は多いですし‥‥」と言われた。「医大(↓)に行くことにしました」と言うと「泌尿器科と調整して、日にちが決まったら連絡しますね」と言われた。

そのあと「どっちみち診察を受けに行けば会わないわけには行かないし、取り敢えず賀本さんにメールをしとくか」と考えて、すぐに元同僚にメールを書いた。反応は早く「私のいる火曜日に来て下さい」と返信があった。結局世話になり診察を受けたあと「前立腺肥大症はありますが、直腸診、超音波では明らかな『がん』の所見はありませんでした」というメールが届いた。

癌か癌でないかは大きな問題で、長いこと仙人みたいな生活をして節制を続け「それでもがんになったらしゃーないな」と思って生きているので、診察結果は何よりだった。まだ来月のMRI検査があるので、最終結果ではないが、一応今のところは今までの生活を続けてもいいようである。

日常を奪われると、何気ない日常が大切に思える。病気になって元同僚に世話になるのも気が引けるが、実際には有難い。大学病院ではMRI検査も何ヶ月も予定が詰まっているそうだが、都合をつけてもらったようだ。実際に診察の時に会った泌尿器科の医者3人は、元同僚と英語の授業で会った元学生の二人だった。

今日はコロナにやられたマッサージの人の差し入れに、久しぶりに白浜まで自転車で行って来た。長い距離をこぐと血流が悪くなるかも知れないと言われたので、立ってこいだ。片道50分程、充分に運動になったと思う。冬の海は濃くてきれいだった。

曽山寺浜の橋の上から見える青島、海の色が濃かった

「青島神社の参道は人影がまばらだった」と書くつもりだったが、予想に反してそれなりの人出があった。見たことがないので実感は湧かないが、これからの初詣には、たくさんの人が訪れるのか?