概要

(概要・写真作成中)

本文

南アフリカのひと

二年前の夏、カナダのセスゥル・エイブラハムズさんのお世話になった私が、今度は宮崎で、ミリアム・トラーディさんをお迎えすることになるとは夢にも思わなかった。エイブラハムズさんはカナダに亡命中の文学者、ミリアムさんは国内で活動を続ける作家、ともに南アフリカのひとである。

カナダに住むエイブラハムズさんにお会いしたいと思ったのは、ミシシッピ州オクスフォードの本屋のリチャードさんから届いたエイブラハムズさんの新刊『アレックス・ラ・グーマ』(1985年刊)を読んだからだった。お訪ねしてもいいですか、と手紙を書いたら、「どうぞ。北アメリカに着いたらお電話下さい。」との返事がかえってきた。

北アメリカに着いて電話をしてみたが、つながらなかった。オハイオ州ケントの伯谷嘉信さんとニューヨーク州プキープシィでのローレンス・マミヤさんご一家にお世話になりながら、やっと電話がつながったのは一週間のちのことだった。

あとから考えれば、よく行けたなあ、というのが正直な感想である。

*本誌10号1987年7月号に「セスゥル・エイブラハムズ・・・アレックス・ラ・グーマの伝記家を訪ねて・・・」を書かせていただいた。

今回のミリアムさんの場合も、経緯はおおむね同じだった。

京都に住むケニア人サイラス・ムアンギさんから「南アフリカからミリアムさんという作家が日本に来れるようやけど、宮崎に行けないやろかな。」という電話があった。来日の三週間ほど前のことである。「うーん、そうやなあ・・・・」と考えているうちに、「はっきりしたら、また電話します。」ということになった。

同行される大阪の佐竹純子さんから、来られることになりましたのでそろそろ切符の手配をという電話があったのが、ほぼ2週間まえである。さっそく航空会社に予約の電話を入れてみたが、全日空の6便はすべて満席だった。最近乗り入れた日本エアシステムの座席をなんとか確保したが、それが最後の2席だった。ホテルにも電話を人れてみたが、どこもほぼ満員とのこと、かろうじて市街地にあるワシントンホテルを予約するのが精一杯だった。あとで判ったのだが、到着予定の日が運悪く、年に一度の「みやざき納涼花火大会」の開催日であった。

26日あたりから台風の影響で、雨と曇りの毎日で、我が家のカーポートの屋根は無残な姿をさらし、物置は吹き飛ばされたままだった。飛行機が飛ばないと東京での予定が狂うから宮崎での日程を早めて帰京して下さい、という東京からの声も無理からぬと思えるほどの荒天続きだった。しかし、東京の予定に合わせていたとしたら、宮崎での講演会を中止して昼の1時22分宮崎発の特急「富士」に乗っても、東京到着は翌朝の9時58分である。ミリアムさんと佐竹さんはあやうく20時間以上の長旅を強いられるところだった。

東京にいると、東京がすべての中心と考えて宮崎の遠さもわからなくなるものらしい。

幸い、到着前日の4日から、空は嘘のように晴れわたった。

宮崎空港から一ツ葉海岸ヘ

ミリアムさんと佐竹さんが宮崎空港に降りたったのは8月5日のお昼まえである。出迎えたのは河野次郎君と小島裕子さんと私、それにコンスタンス(コニー)・ヒダカさんと二人の子供ラティファンちゃんとイマニュエル君の6人だった。次郎さんと小島さんは「運転手」を快く引き受けてくれた医科大生、コニーさんは県内都城市に住む南アフリカのひとである。

空港に姿を現わしたミリアムさんは長旅の疲れの色が顔ににじんでいるようだった。ミリアムさんとコニーさんは、耳慣れぬ言葉で挨拶を交わしながらしっかりと抱き合った。はるかな日本の、しかも都心から遠く離れた土地で、まさか南アフリカの同胞と巡り合えるとは思っていなかった感慨からであろう。あとからコニーさんに尋ねてみたら、二人が交わした挨拶は「こんにちわ」の意の「デュメラ」(Dumela)というツワナ語だったそうである。

真夏の太陽の照りつけるなか、八人は二台の車に分乗して、すぐ一ツ葉海岸に向かった。ミリアムさんが一年の半分ずつを過ごされているというヨハネスブルグもレソトも内陸部にあるので、日向灘に面した一面の砂浜にまずお連れしたいと考えたからである。宮崎に来るまえに住んでいた明石で見慣れていた瀬戸内海と違って、島もなく、行き交う船も少なく、見えるのはただ一直線の水平線である。そして何より、海の色が美しい。穏やかに見える海は予想以上に荒く、遊泳禁止を無視して泳ぐ若者が毎年のようにおぼれるという。案の定、砂浜に駆けおりたラティファンちゃんは波に足をすくわれてしまった。捕まえようと慌てて海に入った次郎さんと小島さんの革靴は、哀れずぶぬれとなった。

砂浜に降りたったミリアムさんは、浜辺に打ち上げられた朽ち木と発泡スチロールを手にカメラのレンズのまえに立たれた。海辺のレストランでは、日本食の苦手らしいミリアムさんは、ステーキののったカレーライスをおいしそうに食べ、フルーツ・ジュースを飲みながら、コニーさんと佐竹さんとの会話を楽しんでいた。

食べ物はいかがでしたか、と尋ねたら、レセプションやパーティ続きで余り食べられなかったからやっと一息ついた感じ、との答えが返ってきた。

「カレーは南アフリカの国民的な食べ物ですよ」といいながらカレーを作ってくれたエイブラハムズさんのことを思い出しながら、ミリアムさんにもカレーはやはり食べやすかったのかな、と思った。

コシ・シケレリ・アフリカ

ホテルのチェック・インをすませて、少し休んだあと、夕方から家で小さなパーティをもった。パーティには、宮田敏近さん、大塚和之さん、さらに波多野義典君が加わった。波多野君は準備の段階から何かと手伝ってくれた医科大生、宮田さんと大塚さんはともに良き先輩である。

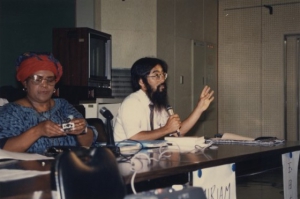

夕食を食べながら、宮田さんが質問役、大体はコニーさんが、ときおり佐竹さんが解説役をしながら、ミリアムさんの話を聞いた。人数が少ないうえ、飲んだり食べたりしながらだったので、割合ざっくばらんの話だったように思う。そのとき撮った写真を見ても、ミリアムさんの表情がかなりくつろいでいたのが解る。

近所のお菓子屋さん「梅月」のWELCOME MIRIAM!の文字入りのデコレーションケーキのろうそくの火をミリアムさんが吹き消す前に、ピアノ伴奏でコサ語の「コシ・シケレリ・アフリカ」を歌った。ザンビア、タンザニア、ジンバブエの国歌として歌われている賛美歌調のこの歌は、南アフリカが解放されたとき、国歌になるだろうと言われている。最近よく練習していたこの歌を、南アフリカのひととわが家で歌うとは考えてもみなかった。ミリアムさんとコニーさんがきれいなハーモニーを聞かせてくれたが、無情にも録音テープは一番いい所でプツンと切れていた。私がこの瞬間を逃しては、とシャッターをきり続けていたからである。

歌い終わってミリアムさんが右手の拳を握り締めて「アマンドラ!」とやると、すかさずコニーさんと佐竹さんが同じ動作で「ガウェツゥ!」と呼応した。

映画『遠い夜明け』や『ワールド・アパート』の中でも、黒人の指導者が聴衆に向かって「アマンドラ!」(力は!)とやると、聴衆が「ガウェツゥ!」(我らに!)と応じる場面があった。あらかじめ解説をうけたことのある次郎さんはなるほどとうなずいていたが、宮田さんと大塚さんは初めて見る光景に目を白黒させた。

大淀川の花火

その夜は、疲れているのでホテルでゆっくりされる予定だった。しかし、いざホテルの近くに来て花火のバンバン鳴っている音を聞くと、やっぱり花火を見に行きましょう、ということになって、大淀川河畔まで歩いて行くことになった。

早く歩くのは大変だろうと気づかってみんながゆっくり歩いていると、そんなにゆっくり歩いていたら南アフリカではやっていけないのよ、とミリアムさんはひとり先にどんどん進んでいった。

花火はオハイオ州立大学に留学中に見て以来二度目であったそうだが、かき氷を食べながらの花火見物に、ミリアムさんはご満悦の様子だった。翌朝の新聞によれば、打ち上げられた花火は一万発、ざっと15万人の人出があったとのことである。

次の日の講演で、ミリアムさんがこの夜のことを「忘れ難い出来事」として紹介されたが、日本の夏の夜の一風物詩として心の中に永くとどまればうれしい限りである。

宮崎医科大学にて

11時頃、次郎さんと一緒にホテルに迎えに行ったとき、ミリアムさんはすっかり元気を取り戻されたように見えた。

昨晩は夜中の2時まで、アレックス・ラ・グーマを読んでいて、久し振りに興奮しました、とのことだった。差しあげた門土社版のアレックス・ラ・グーマの大学用のテキスト』A Walk in the Night(『夜の彷徨』)だが、発禁処分を受けて南アフリカ国内では読めないラ・グーマの本が宮崎の学生に読まれているとは、ミリアムさんも予想していなかったに違いない。

大学に着くと、小島さん、波多野くんに加えて医科大生の日高恵子さんと松浦由佳さんがすでに待機してくれていた。

ミリアムさんを囲んで簡単な昼食を済ませてから、手分けして会場の準備に取りかかった。会場では受け付けに福永一美さんの加勢もあって、なんとか一時の開演にこぎつけることが出来た。

会場の臨床講義室には、NHKの取材陣なども含め、百人近い人が集まっていた。

私が今回の宮崎での状況と簡単な南アフリカの歴史を、佐竹さんが来日の経緯と人物の紹介を少ししてから、さっそくミリアムさんの話が始まった。昨夜のくつろいだ表情とはうってかわり、赤を基調にした鮮やかなターバンを頭に巻いた演壇のミリアムさんの表情は、さすがにきりっと引き締まっていた。

短かい挨拶のあと、さっそく講演「南アフリカの文学と政治」に入ったが、私の通訳がもたもたしたり、講演論文のコピーがあらかじめ配られてあったこともあって、論文の途中から質疑応答形式に切りかえ、ミリアムさんが参加者から質問を受けることになった。

講演と質疑応答については、掲載している翻訳を参照していただければ幸いである。通訳では伝えられなかったところを補えればと考えて、コニーさんの助けを借りてテープを起こし、日本語訳したものである。

最近では、従来の西洋一辺倒ではない視点から書かれた南アフリカに関する本も何冊か出ているし、注意して見ていれば、南アフリカに関する情報は以前よりたくさん流されるようになっている。そのあたりの事情を考慮すれば、「質問は、言語、検閲、教育など多岐にわたった」(8月19日付け「朝日新聞」)が、そのレベルは必ずしも高くなかったように思う。あとで書いてもらったアンケートの中でも、大学の授業で歴史や文学を中心に南アフリカのことをやっている学生が「やや新鮮味に欠けた」という感想を書いていた。しかし、全般的には、厳しい抑圧のなかで活動する作家の生の迫力に感動したという人が多かった。会場にいた記録作家川原一之さんは、担当する「朝日新聞」のコラム欄「目ン玉かかし」に「検閲や発禁にめげず小説を書き続ける、その誇りと信念がトラーディさんの大きな体から発散していた・・・・久しく耳にすることのなかった、文学の初源を教えられる講演会だった」と、また西日本新聞の吉本秀俊さんは、コラム欄「みやざき点描」に「・・・・”生の声”の訴えは、すごい力で胸に迫った」と書かれた。

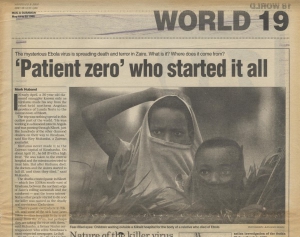

最近、本誌8号でも紹介されたケープタウン在住の「カラード」作家リチャード・リーブが殺されたが、ミリアムさんはすでに、同じように国内で作家活動を続ける同胞の死をご存知だった。個人的ではなく、南アフリカの人々の一般的な意見を述べています、とミリアムさんは自らの立場を説明したが、史実にもとづきながら、言うべきところは言い、決して一歩も譲らなかったように思う。それは国内で踏みとどまる作家が、常に「死」と隣り合わせのところで生きなければならない状況の厳しさに裏付けられているようだった。

その時は会場を見渡す余裕がなくて気がつかなかったのだが、あとから写真を見ると、ミリアムさんが最後の挨拶のあと立ち上がって深くお辞儀をされたとき、たくさんのひとが立ち上がって拍手を送っている。拍手はなかなか鳴り止まなかった。

NHKは当日の夜のニュースで講演会の内容を簡単に紹介した。「西日本新聞」が翌日に報告記事を、14日には吉本さんのスケッチ入りの「自由平等を訴える南アの黒人女性作家」と題するコラムを、「朝日新聞」は19日に「南アの反アパルトヘイト作家ツラーリさん宮崎医大で講演『小説の半分削られた』差別の大きさ訴え熱弁」の記事と12月22日に川原さんのコラム「南アの女性作家」を掲載した。

みやざきのひとびと

最初、ムアンギさんから話があったとき、日本での日程がきつそうだから宮崎でゆっくり出来れば、ということだったので、宮崎のきれいな海を見てもらい、コニーさんに会ってもらって、もし出来れば、英語による小さな集まりでもというのが最初のぼんやりした心づもりだった。しかし、連絡の段階で、そんな機会は宮崎ではめったにありませんから是非公開して下さいよ、という宮崎大学の高須金作さんの言葉に心がぐらつきかけたとき、医科大生の中村政人君から「川原さんが新聞社とかを一緒に回って下さるそうですから、車で迎えに行きます」と電話があった。

にわか仕立ての写真入りチラシを持って川原さんを訪ね、中村君の車で新聞社や放送局を回っていただいた。新聞社、放送局巡りが初めての私には反応の程は分からなかったが、川原さんによれば「反応、いいですね。」ということだった。

30日に読売新聞と毎日新聞が短かい記事を、4日に西日本新聞、5日に宮崎日日新聞、6日当日に朝日新聞がそれぞれ少し詳しい記事を掲載した。(毎日新聞では「ソウェト」が「ソビエト」になっていたが。MRT宮崎は一週間まえあたりから何回か、また、NHKは当日の朝のニュースで「講演会案内のお知らせ」を放映した。FM宮崎の電波にも案内の知らせが流れたとのことである。川原さんに回っていただいたところは、UMKテレビ宮崎を除いてすべて取り上げて下さったことになるが、いつもこうではないとのことであった。「アパルトヘイト」は、「今」の問題なのかも知れない。

川原さんは宮崎在住の記録作家である。新聞記者として宮崎県の亜砒鉱毒の山村「土呂久」に出会い、「本格的にのめりこむ覚悟を決めて朝日新聞社を辞め」て、十数年来「土呂久」とともに歩んで来られた。「土呂久」を「近代日本の縮図」ととらえ、1980年に「鉱毒の里の人びとの生き死にを記録した」『口伝 亜砒焼き谷』(岩波新書)を、1986年に「百年裁判の覚悟を胸に」闘う「土呂久」と川原さんの記録を綴った『辺境の石文』(径書房)を、1988年には『浄土むら土呂久 文明といのちの史記』(筑摩書房)を上梓されている。『浄土むら土呂久』は、土呂久や他の鉱山の歴史から諸外国の公害問題にも触れ、土呂久をもっと大きな、地球規模の視点から捉えようとする労作である。「朝日ジャーナル」等に取材記事を載せながら、昨年から朝日新聞宮崎版のコラム欄「目ン玉かかし」を担当、宮崎のいろいろな人や出来事を紹介され続けている。

小説を書いておられる宮崎大学の岡林稔さんは「宮崎で一番いい人に、新聞社回ってもらったね」と言われたが、アンケートに、新聞を見て講演会に来ました、と書かれた人も多かった。

中村君は「社会人の苦労に比べたら、学生としての苦労はやっぱり何でもないですね」と言う医科大生、三児の父親である。宮崎大学の学生時代に「土呂久」と出会い、川原さんとも知り合ったとのこと、野外キャンプに行く子供たちのためにマイクロバスの運転手をつとめ、パーティや講演会には参加出来なかったが、何十枚もチラシを持っていろいろな人の所を回ってくれた「影の功労者」である。

会場では、次郎さんがビデオをうつし、波多野君と小島さんがマイクを持って質問者の間を走りまわった。波多野君は写真もたくさん撮ってくれた。本誌の講演の写真は波多野君の「ウデ」のお陰である。誰もが自分の意志と判断でごく自然に振るまえたのが何よりも大切なものに思えた。

準備の段階での資料作りや電話の問い合わせに応じて協力下さったのは、一般教育事務室の戸高幸子さんである。

アンケートから、担任の先生から聞いて来たという高校生、子供から聞いて駆けつけた父親、親から聞いて出席した大学生などが参加されたのを知ったが、なんとなく心暖まる思いがしてうれしかった。

2日目の夜は、一ツ葉の海の見えるホテルに泊まっていただき、翌朝、自然動物園の観覧車から日向灘を一望していただいた。

空港では、次郎さんが別れ際に白い封筒を手渡していた。中には、英語で書かれた手紙と小さな贈り物が入っていたようだった。

みやざきから

今回もまた、あとから考えれば、ミリアムさんをよく宮崎にお迎えできたなあ、というのが正直な感想である。

ずいぶんと急な話であったが、いろいろな人の協力により、結果的にはミリアムさんの宮崎訪問は成功だったように思う。

亡命をいさぎよしとせずあくまで国内で闘うミリアムさんとお会い出来たのはもちろんだが、ミリアムさんにきれいな海を見ていただいたことや、「ひとのよい」宮崎の人たちと接していただけたのが、何よりだった。

今回の来日は、南アフリカの文学を研究する日本人の佐竹さんと南アフリカの作家ミリアム・トラーディさんとの個人的な交流から生まれ、大部分は佐竹さんの骨折りによって実現したものである。

とかく何事も、国と国とのレベルで捉えられがちであるが、個人と個人のレベルでの交流のほうが、本当の意味で、もっと大切な何かを含んでいる。

最近、ミリアムさんの著書『アマンドラ』を翻訳出版された佐竹さんと、無事に帰国されたのちすぐにイェール大学にわたられたと聞くミリアムさんの、ますますのご活躍をみやざきの地からお祈りしたいと思う。

1990年1月10日

(宮崎医科大学講師・アフリカ文学)

執筆年

1990年

収録・公開

「ゴンドワナ」15号2-8ペイジ

ダウンロード

「ミリアムさんを宮崎に迎えて」(作業中)