2021年Zoomシンポジウムの報告です。参加して下さった方々に深くお礼申し上げます。

(こじまけい画)

去年の春先から突然遠隔授業の準備が始まり大慌てでした。研究室のデスクトップには音声やカメラの機能がなく、授業で使っているノートパソコンにもカメラの機能をつけていませんでした。必要なかったからです。その場凌ぎで始めたZoomが結局は一年間続きました。南アフリカ概論では100人を超えるクラスもありました。そんなこともあり、地域資源創成学部の英語のクラスで時間外にZoomでトーイック対策をやってみたら、参加者も多く、そんな手もあったんやと思いました。医学科では医学用語、その流れで、シンポジウムもZoomでということになりました。

実施したのは2021年2月20日(土)10:00~12:00でしたが、報告は今になってしまいました。もうみかんの花が一斉に咲き始め、甘酸っぱい匂いがあちこちから漂って来ます。庭ではイリス↑が咲きました。植え替えて二年ほど花を咲かせてくれなかったのですが、今年は5本咲いてくれました。イリスには申し訳ないのですが、玄関と洗面所に移動してもらっています。

科研(玉田)のタイトル「『アングロ・サクソン侵略の系譜』の流れで、『第二次世界大戦直後の体制の再構築』で、またつき合ってもらえませんか、今回はZoomで、出来れば、一方的な発表ではなく、色々な意見や質問などを通して双方向のシンポジウムをやりたいんですが」、と、杉村さんと寺尾さんにお願いして応じてもらいました。2年前のシンポジウム「アングロ・サクソン侵略の系譜」(→2018シンポジウム報告書)に続いて2度目です。3人は研究室も隣同士、所属は多言語多文化教育研究センターです。

3人の発表

玉田吉行:「体制再構築の第一歩―ガーナとコンゴの独立時」

寺尾智史:「列強による分断の果てに――赤道ギニアのビオコ島、アンゴラ飛地のカビンダの現代史」

杉村佳彦:「マオリの都市化―戦後不況を乗り越えて得たもの―」

司会を地域資源創成学部2年生(現3年生)の中原愛さんにお願いしました。中原さんには科学研究費の謝金の有効活用に協力してもらっています。活動的で司会もばっちり、ほんと助かりました。4人で打ち合わせをしたときは、ころっと時間を忘れて3人にはご迷惑をおかけしました。すいません。参加して下さった人も含め、いろいろ助けてもらえましたので、昨年度の活動報告も辛うじて書けそうです。ありがとうございました。

シンポジウムには地域資源創成学部、農学部、工学部、医学部の学生と防衛医科大学医学部の学生も参加して下さいました。発表者を三人にし、ある程度時間を制限したこともあり、いろいろな質問も出て、お互いに意見の交換できたように思います。参加して下さった方々に改めて深くお礼申し上げます。

シンポジウム後のメールの遣り取りで、次回もシンポジウムがあれば参加すると言って下さる人もいて、秋に、今度は現在の話をしたいと考え、寺尾さん、杉村さんにも賛成してもらっています。(一回目は植民地化の時代、今回が第二次世界大戦後についてでしたので。)

詳細が決まれば、参加して下さった方々には案内を差し上げます。他に参加希望者がいましたら、誘って参加して下さると嬉しいです。あまり多くなると2時間のなかでの発言の機会が少なくなりますが・・・・。

①三人の発表概要、②科研費の詳細、③Zoomの詳細の順に報告しています。三人の発表概要にはシンポジウム後に詳しく書いたPDFファイルをつけています。(寺尾さんの分は届き次第掲載します。)写真は前回のシンポジウムのものを使いました。

**********

三人の発表概要

「体制再構築の第一歩―ガーナとコンゴの独立時」 玉田吉行

西洋社会はポルトガルの1505年のキルワの虐殺を皮切りに聖書と銃で侵略を開始→奴隷貿易→蓄積した資本で産業革命→大量消費社会へ→の歩みを始めました。市場と原材料、安価な労働者を求めてアフリカ争奪戦→世界大戦回避のためにベルリンで会議を開催→結局は二度の世界大戦→西洋の総体的力が低下→虐げられていた人たちの解放闘争(変革の嵐)→独立→新しい形態の支配体制を構築。開発や援助を名目に、多国籍企業による貿易・資本投資の経済支配体制を構築しました。

今回は、新体制を構築する際のガーナとコンゴで取った戦略に絞ります。

どちらの場合も、独立の過程を出来るだけ邪魔をして国内を混乱させたあと選挙で選ばれた首相と敵対するアフリカ人にクーデターを起こさせ、後に傀儡の軍事政権を設立するという形を取りました。

ガーナの場合、エンクルマが積極行動を唱える会議人民党を結成し、ストライキやボイコットを展開して支持者を得、「即時自治」を求めました。エンクルマを投獄して抑えにかかりますが、自国の復興で精一杯、抑えられないとみるや独立の過程を邪魔して後に軍事介入の路線に変更。その結果、獄中から出たエンクルマが首相に。独立時の英国の悪意を伝記の中に「遺産としてはきびしく、意気沮喪させるものであったが、それは、私と私の同僚が、もとの英総督の官邸であったクリスチャンボルグ城に正式に移ったときに遭遇した象徴的な荒涼さに集約されているように思われた。室から室へと見まわった私たちは、全体の空虚さにおどろいた。とくべつの家具が一つあったほかは、わずか数日まえまで、人びとがここに住み、仕事をしていたことをしめすものは、まったく何一つなかった。」と回想しています。その後、ベトナム戦争終結に向けて毛沢東と会談中にクーデーターが起きて失脚、72年に寂しくルーマニアで亡くなっています。

コンゴの場合、旧宗主国ベルギーの独立の過程の妨害は極めて悪意に満ちて、あからさまでした。政権をコンゴ人の手に引き継ぐのに、わずか6ヵ月足らずの準備期間しか置かず、ベルギー人官吏8千人を総引き上げしました。コンゴ人には行政の経験者もほとんどなく、36閣僚のうち大学卒業者は3人だけでした。独立後一週間もせずに国内は大混乱、そこにベルギーが軍事介入してコンゴはたちまち大国の内政干渉の餌食となりました。

ルムンバは米国の援助でクーデターを起こした政府軍のモブツに捕えられ、国連軍の見守るなか、外国が支援するカタンガ州に送られて、惨殺されてしまいました。モブツはその後、三十年以上独裁政権の座に居続けました。

→「アングロ・サクソン侵略の系譜25:体制再構築時の『先進国』の狡猾な戦略:ガーナとコンゴの場合」(玉田吉行)

@@@@@@

「列強による分断の果てに――赤道ギニアのビオコ島、アンゴラ飛地のカビンダの現代史」 寺尾 智史

赤道ギニア共和国は、サブサハラのアフリカ諸国が英仏からこぞって独立し、「アフリカの年」と呼ばれた1960年から遅れること8年、1968年に当時フランコが独裁体制を敷いていたスペインから、アンゴラは、さらにそれから7年後、1975年にサラザール独裁体制が崩壊したポルトガルから独立した。

こうした「後発」の独立国は、果たして、先発の独立国が直面したナショナル・ビルディングへの苦難を教訓とし、その国家の立ち上げを順調に進めていけたであろうか。

結果から言えば、最初から大きく躓いてしまったと評価せざるを得ない。どちらの新国家でも、植民地時代から顕在化しつつあった問題群が暴発し、それが、虐殺や内戦といった、人道上最悪の事態に陥ったからである。そのことにとりわけ直面し、危機が噴出したのが、列強による分断の果てに、自然地理的に、もしくは現場の住民が紡いできた時間の流れとは関係なく断片化されてしまった国土の「小さな破片の側」に生きてきた、「マイノリティにさせられた人々」のまわりだったのである。

その中で、今回は「ビオコ島」、「カビンダ」という断片に焦点を当て、両国の現代史を投影してみたい。

ビオコ島は、ギニア湾奥の火山列島のうち最大の島で、面積は2017平方キロ。沖縄本島が1200平方キロ、佐渡島が855平方キロなので、ちょうどこの2つを合わせたぐらいの、火山島としては大きな島である。1968年スペインから独立した際、島の住民は同島ともう一つの属島アノボン島の2島独立を強く主張したが、スペインは曖昧な態度を続けた挙句、彼らにとって最悪の選択、スペインがサブサハラのアフリカ大陸で領有していた唯一の植民地で列強のナイフで直線的に切り取られたアフリカ植民地の切れ端のような形をしている、リオムニと抱き合わせのセットで独立させてしまった。こちらの面積は26万平方キロ、アフリカ大陸の規模から考えれば芥子粒のようだが、ビオコ島から考えると13倍、人口規模でも約3倍の人々が住んでいる。そして、海に隔たれ、緯度もずれている2つの地域に住む人々のことばは、そして、主にそこから生まれる民族意識は、全く別個のものだったのである。結局、島に住むブビ語母語話者は、大陸側に住む住民のうち多数派であるファン語母語話者に対して、いくら選挙をやろうにも勝ち目はない。そのうち、海洋性気候ですごしやすいビオコ島に多くのファン人エリートが移り住むと、島の元々の住民は迫害され、少なからずの人々が虐殺されることになってしまった。

カビンダは、125万平方キロの広大な国土を持つアンゴラからすれば、たった7270平方キロのちっぽけな飛び地である(ちなみに宮崎県の面積は7735平方キロ)。しかし、この地を囲むコンゴ共和国領、コンゴ民主共和国(旧ザイール)領の近隣地域と元々は同質性の高い区域であった。しかし、切り取られ、そしてそこに天然資源が発見されることで、住民は重い現代史を背負わされることになった。住民の中には、言語などを核として「カビンダ人」としてのリージョナル・アイデンティティを希求する者が現れているが、「アンゴラ人」の自画像とは何か、という大きな枠組みの中でハレーションを起こし、独立紛争も含め問題化している。

本発表では、ビオコ島、カビンダの両者を比較しながら分断の不条理を見る。

→列強による分断の果てに(届き次第掲載)

@@@@@@

「マオリの都市化―戦後不況を乗り越えて得たもの―」 杉村佳彦

太平洋諸国を経由し、13世ごろにニュージーランドへ到着した先住民族のマオリ族は、約100に及ぶ部族毎に分かれ伝統的な狩猟農耕生活を営んでいた。18世紀になると西洋人との接触により様々なものを得たマオリは、次第に土地や産物を売り始め、金銭を得ることをイギリスに学んだ。その結果、戦争品の貿易などにも手を染め、国内戦争へも発展していった。そした、立場的にも弱小化した1840年のワイタンギ条約により、実質的にマオリはイギリスの植民地と化し、ニュージーランド内でのマオリの立場はより一層苦しくなった。そして、第一次、第二次大戦へと巻き込まれたニュージーランドも、当時の政府にその存在意義をアピールすべく、また、マオリ組織らの圧力により「マオリ大隊」なる隊を編成し、戦争に参加していくこととなった。やがて部族別だったマオリが「マオリ」という一つの大きなマイノリティーという認識へと変容した時期でもある。

戦後は労働者として大都市部へ移住を開始し、労働により金銭を得ることで生活を営む西洋化社会となり、否応なしに都市部への人口流出が開始された。結果、従来の部族伝統は失われ、マオリという認識のもとに生活はするものの低社会層に属し、自らの言語文化アイデンティティすら薄れてしまった。しかし、そこに危機感を抱いた80年代にマオリルネッサンス(マオリ復興)が起こり、失われた言語・文化・アイデンティティの復活へとつながるのである。本発表では、教育を背景にした自文化への目覚め、失われたマオリ語学習、伝統文化継承等の活動を紹介し、都市化から得たものを分析する。

→マオリの都市化

**********

②科研費の詳細(申請時)

所属機関名称:宮崎大学 研究代表者・部局:語学教育センター 職:特別教授 氏名:玉田吉行 研究種目名:科学研究費基盤研究(C) 交付決定額(4030千円) 補助事業期間:平成30年4月~令和4年3月 研究課題名:「文学と医学の狭間に見えるアングロ・サクソン侵略の系譜―アフロアメリカとアフリカ」

<申請時の概要>

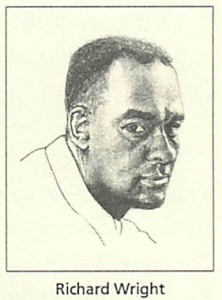

広範で多岐にわたるテーマですが、アフリカ系アメリカ人の歴史・奴隷貿易と作家リチャード・ライト、ガーナと初代首相クワメ・エンクルマ、南アフリカの歴史と作家アレックス・ラ・グーマとエイズ、ケニアの歴史とグギ・ワ・ジオンゴとエイズ、アフリカの歴史と奴隷貿易、と今までそれぞれ10年くらいずつ個別に辿ってきましたので、文学と医学の狭間からその系譜をまとめようと思っています。

ライトの作品を理解したいという思いからアフリカ系アメリカ人の歴史を辿り始めてから40年近くになります。その中でアフリカ系アメリカ人がアフリカから連れて来られたのだと合点して自然にアフリカに目が向きました。大学に職を得る前に、神戸にあった黒人研究の会でアフリカ系アメリカとアフリカを繋ぐテーマでのシンポジウムをして、最初の著書『箱舟、21世紀に向けて』(共著、1987年)にガーナへの訪問記Black Powerを軸に「リチャード・ライトとアフリカ」をまとめて以来、南アフリカ→コンゴ・エボラ出血熱→ケニア、ジンバブエ→エイズとテーマも範囲もだんだんと広がって行きました。辿った結論から言えば、アフリカの問題に対する根本的な改善策があるとは到底思えません。英国人歴史家バズゥル・デヴィドスンが指摘するように、根本的改善策には大幅な先進国の経済的譲歩が必要ですが、残念ながら、現実には譲歩の兆しも見えないからです。しかし、学問に役割があるなら、大幅な先進国の譲歩を引き出せなくても、小幅でも先進国に意識改革を促すように提言をし続けることが大切だと考えるようになりました。たとえ僅かな希望でも、ないよりはいいのでしょうから。

バズゥル・デヴィドスン

文学しか念頭になかったせいでしょう。「文学のための文学」を当然と思い込んでいましたが、アフリカ系アメリカの歴史とアフリカの歴史を辿るうちに、その考えは見事に消えてなくなりました。ここ500年余りの欧米の侵略は凄まじく、白人優位、黒人蔑視の意識を浸透させました。欧米勢力の中でも一番厚かましかった人たち(アフリカ分割で一番多くの取り分を我がものにした人たち)が使っていた言葉が英語で、その言葉は今や国際語だそうです。英語を強制された国(所謂コモンウェルスカントリィズ)は五十数カ国にのぼります。1992年に滞在したハラレのジンバブエ大学では、90%を占めるアフリカ人が大学内では母国語のショナ語やンデベレ語を使わずに英語を使っていました。ペンタゴン(アメリカ国防総省)で開発された武器を援用して個人向けに普及させたパソコンのおかげで、今や90%以上の情報が英語で発信されているとも言われ、まさに文化侵略の最終段階の様相を呈しています。

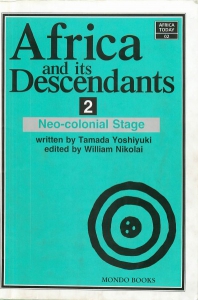

聖書と銃で侵略を始めたわけですが、大西洋を挟んでほぼ350年にわたって行われた奴隷貿易で資本蓄積を果たした西洋社会は産業革命を起こし、生産手段を従来の手から機械に変えました。その結果、人類が使い切れないほどの製品を生産し、大量消費社会への歩みを始めました。当時必要だったのは、製品を売り捌くための市場と更なる生産のための安価な労働者と原材料で、アフリカが標的となりました。アフリカ争奪戦は熾烈で、世界大戦の危機を懸念してベルリンで会議を開いて植民地の取り分を決めたものの、結局は二度の世界大戦で壮絶に殺し合いました。戦後の20年ほど、それまで虐げられていた人たちの解放闘争、独立闘争が続きますが、結局は復興を遂げた西洋諸国と米国と日本が新しい形態の支配体制を築きました。開発や援助を名目に、国連や世界銀行などで組織固めをした多国籍企業による経済支配体制です。アフリカ系アメリカとアフリカの歴史を辿っていましたら、そんな構図が見えてきて、辿った歴史を二冊の英文書Africa and Its Descendants 1(1995年)とAfrica and Its Descendants 2 – The Neo-Colonial Stage(1998年)にまとめました。奴隷貿易、奴隷制、植民地支配、人種隔離政策、独立闘争、アパルトヘイト、多国籍企業による経済支配などの過程で、虐げられた側の人たちは強要されて使うようになった英語で数々の歴史に残る文学作品を残してきました。時代に抗いながら精一杯生きた人たちの魂の記録です。

Africa and Its Descendants 2

*******

Zoomの詳細

*Zoom招待状の招待状です↓

トピック: 玉田吉行 の Zoom ミーティング

https://us04web.zoom.us/j/79189996934?pwd=SzRJWERGalR4VmVGRmpSZmwzTkZYdz09

ミーティングID: 791 8999 6934

パスコード: 5F77Wk