つれづれに:エイズ発見の歴史

医学科の英語の授業で医学的な側面も取り上げようとした1990年の前半頃に、ちょうど横浜でエイズ会議があって、特集記事がすぐに手に入った。研究費で最初はアフリカ系アメリカの月刊大衆Ebonyと南アフリカの週刊紙Mail & Guardianを定期購読していたが、英字新聞のThe Daily Yomiuriも取るようになっていた。アジアで初めての世界エイズ会議でもあったので、特集を組んだんだろう。その中に「エイズ発見の歴史」(History of AIDS Discovery)があった。1994年8月8日の記事である。ロサンジェルスで最初のエイズ患者が発見されてからの簡単な流れが書かれてあった。分かり易いので、授業で使うことにした。概要である。

「1981年春にロサンゼルスの医師グループが5人の患者の治療に悪戦苦闘していた。その患者は通常は起こり得ない日和見(ひよりみ)感染症ニューモシスティスカリニ肺炎(PCP、Pneumocystis carinii pneumonia)に苦しんでいた。

5人の患者には2つの共通点があった。 男性同性愛者であることと、臓器移植を受けて免疫抑制剤を投与されていたことだった。医師達は米国疾病予防センター(CDC)発行の「罹患率と死亡率」(MMWR、Morbidity and Mortality Weekly Report) 6月号に症例を報告した。

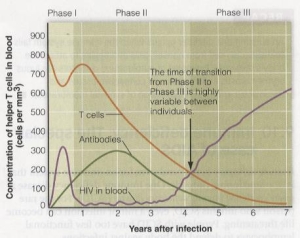

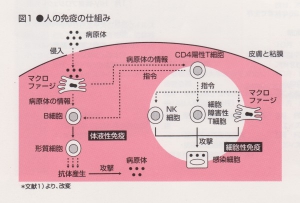

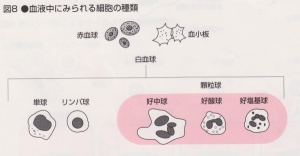

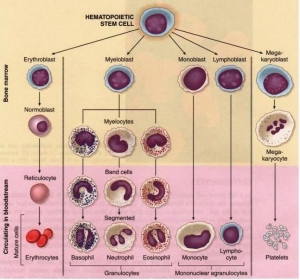

その後同様の報告が相次いだ。ニューヨークの患者はカポジ肉腫を発症していまた。すべて1979年1月から2年半の間に発症し、26人の男性はすべて同性愛者だった。この状況に驚いて、CDCは1981年にジェイムズ・カラン(↓)が率いる特別調査チームを発足させた。特別調査チームは、その症状が病原体の侵入から人の体を守る細胞免疫において重要な役割を演じるTリンパ球の減少によって引き起こされたことを発見し、最終的に、この疾患が血液あるいは精液によって感染するという結論を下した。そして、この疾患を後天性免疫不全症候群(Aquired Immunodeficiency Syndrome)と命名した。

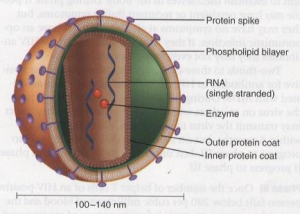

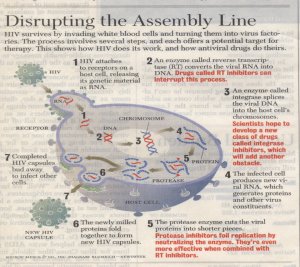

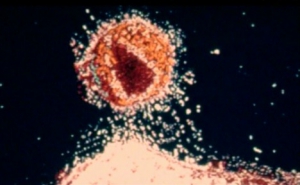

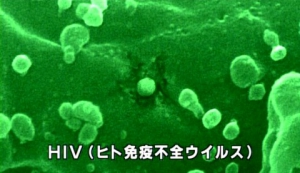

この頃、幼児とエイズ患者の配偶者の女性がこの疾患にかかり始めていた。1983年の春にエイズがあるウィルスによって引き起こされることが完全に証明され、米誌「サイエンス」5月号にフランスのパスツール研究所(↓)の研究者グループが発見を発表した。翌年には、アメリカの2つの医学研究グループがウィルスを単離を発表した。別々に発見されたウィルスは、後に同じものであることが確認され、現在、一般にヒト免疫不全ウィルス(HIV)と呼ばれている」

エイズ発見の歴史を1994年の英字新聞の記事で、HV増幅のメカニズムを1996年のニューズウィークと『ヒト生物学』の記事で読み始めてから20年ほど経ったころ、アメリカとイギリスが製作した「エイズの時代」4回シリーズのドキュメンタリーが放送された。最初にエイズ患者を診察した医師やハイチやコンゴなど、当時話題になった地域を取材して関係者にインタビューした内容は、先に読んだ記事を裏付けるなかなか興味深い映像だった。文字だけでは感じられない内容を伝えていたと思う。それ以降は、映像ファイルを作って授業でも使わせてもらった。

両者を比べてみると、その時その時の人の動きがわかる。その中で、病院や国の機関が働いた役割は大きかった。特に、米国疾病予防管理センター(CDC)の果たした役割も大きかった。ただ、国の機関であるため、国の方針や、関わっている公務員の質にもよって誤った方向に向かう場合もある。横浜での会議の2年前の1992年に、CDCのあるアトランタで会議が開かれたが、その同じ年に国の政策を批判する医療関係者たちが集まった会議は余り知られていない。国の政策に従って、癌の治療に当たった医師が大半で、その人たちの患者が臨床実験に使われたと告発したのである。国が生物兵器を造る過程で偶発的または人為的に人工的なHIVが洩れたと主張した。政府もCDCもマスコミもその告発を無視し続けたが、主張に耳を傾けるとその信憑(ぴょう)性は無視できないと思う。他にも、方針を間違ったと思われることもある。そのことによって偏見を生んだり多数の被害者を出しているが、当然すべき対応をしていなかったとも思う。次回からは3つ目の山☆社会問題として:アメリカ(エイズ会議、抗HIV製剤、HIV人工説)とアフリカ:(欧米・日本の偏見、ケニアの小説、南アフリカ)に入るが、先ずはエイズ患者が出始めたときのCDCに触れておきたい。