つれづれに:日本語訳

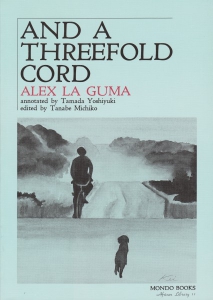

日本語訳をして、出版された。奥付けには発行日●平成4年10月16日とある。西暦では1992年の話で、発行日には、家族4人でジンバブエの首都ハラレにいた。編集者の人から電話があったとき、それまでの流れの続きで作業を始めた。大学生の頃は、テキストと翻訳はしたくないとぼんやりと考えていたが、出版社の人から繰り返し出版事情を聞いているうちに、テキストを2冊出して学生に本を買ってもらうようになっていた。アメリカの学会で発表し、テキストの編註書(↓)を出した作品である。

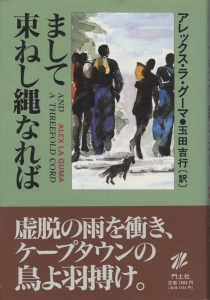

表紙絵はまた妻に頼んだ。衛星放送の場面を見て、今度は水彩でさっと描いて色をつけてくれた。その時はまだアフリカに行ったことはなかったが、日本語訳が出版された年に家族で住んだときにみたのとよく似た南部アフリカ特有の光景だった。ニュースかドキュメンタリーを見て、その雰囲気を感じ取ったのか?私には絵が描けないので、その感性は不可思議である。こともなげに雰囲気を嗅(か)ぎ取って、さっと描いてしまう。その絵が、編集者の手にかかって、また見事な表紙絵(↑)に変身したのである。

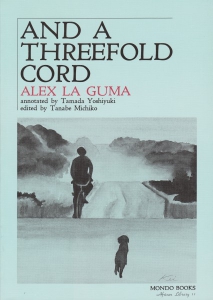

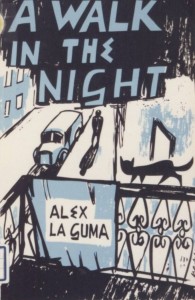

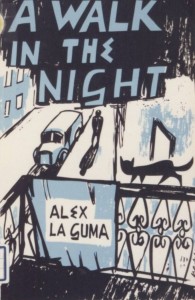

歴史的に見れば、南アフリカのアパルトヘイト政権にアフリカ人が武力闘争を開始した頃の話で、著者も指導者の一人として闘っている最中に作品は生まれている。逮捕直前に夫人に郵便局に1年間留め置くように頼んだ草稿を出版社の白人が持ち出しナイジェリアで出版された奇跡の作品が第1作(「A Walk in the Night」)なら、1作目の評判を聞いて今度は東ベルリンから来て獄中にいる作者に最も南アフリカ的な作品をと依頼して出版された奇跡の物語(→「テキスト編纂2」)である。

ナイジェリアで出版された1作目(神戸外大黒人文庫)

東ベルリンで出版された2作目(神戸外大黒人文庫)

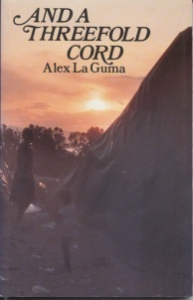

作者は主人公と、娘と暮らすシングルマザーとの恋物語にしたかったと友人の伝記家には話していたそうだが、ケープタウンのスラムの日常を描くことを優先して、最も南アフリカ的な物語に仕上げた。世界に南アフリカのことを知ってもらいたい、アパルトヘイトがなくなったあとの世代のために書き残しておきたいという作者の気持ちが優先された。英文を丹念に日本語にしているとき、行間に溢(あふ)れる作者の温かさを常に感じていた。

表紙絵:ケープタウンのスラム(イギリス版)

翻訳の90パーセント以上はだめです、と出版社の人が常々言っていたが、出ている翻訳本を調べてみてその惨状を思い知った。この本に関しては、東京の有名私立大学の教授という人が日本語訳をつけて、大手の出版社の全集の中に入っていた。読んでみたが、知らない言葉をカタカナ表記しているのを見て、この人、ひょっとしたらその言葉がアフリカーンス語だと知らないだけではなく、アフリカーンス語自体を知らないのではないかと感じた。1作目の日本語訳は更にひどかった。清廉潔白な革新系の党の機関誌で、新しい文学の特集号だった。南アフリカのことをやっている人なら誰でも知っている1976年のソウェト蜂起のソウェトをソウェト族と訳者は日本語訳をつけていた。地名を民族集団と信じて疑わなかったのだろう。

翻訳がほとんどだめなら、ロシア文学だけでなくドイツ文学は?フランス文学はどうする?と聞かれそうである。翻訳とはそんなものと諦めて、その範囲で期待しないで読むしかないか。

アメリカの学会(→「 MLA」)に誘ってくれた人(↓)が、友人と出した『方丈記』(→「英語版方丈記」、↓)の英語訳を送ってくれた。アストンの英語臭さも漱石の日本語臭さもなく、文章が自然に流れていた。著者紹介を見て、合点がいった。永年英語圏で暮らしている日本人と、永年日本で暮らしていたアメリカ人との共訳だった。

永年英語圏で暮らしている日本人と永年日本で暮らしていたアメリカ人の共訳がすべていいとは思えないので、最後は翻訳に携わる人の感性によるもののかも知れない。

本の献辞は妻のブランシさんになっている。ラ・グーマは1985年にキューバで亡くなっているので会えなかったが、3年後にカナダで夫人に会い、その4年後にまた亡命先のロンドンで家族といっしょに会った。その後しばらくしてケープタウンに戻ったあとも、何度か手紙の遣り取りをした。テキストを編集するときはすでにブランシさんと会っていたが、日本語訳をしている時はまだ会っていなかった。完成原稿を出版社に送ったあと、細かい字で読者代表で訂正をお願いしますと付箋(せん)紙がたくさん、綴じたコピーの冊子に貼ってあった。夫婦で時間をかけて点検したと言っていた。全体の1割ほどは、出版社の人と夫人の力を借りたわけである。

ロンドンの住まいを訪ねたときに分けてもらったロシアで撮った写真

日本語訳をしながら、改めて日本語と英語の違いについて気付くことが多かった。たとえば、日本語はほとんど主語を言わないが、英語は必ず主語をつける。そのまま言葉を置き換えれば、まさにクラスルームイングリッシュである。本は課題図書に入れて学生に買ってもらったが、強制はしていないので、定年退職の時に50冊の束が何個か残っていた。在庫がなくなったのは、再任されてまた教養の大きなクラスを持ってからである。新しい研究室に運んで、生協に置いてもらった。1割五分の手数料を取られた。出版事情を直に感じながら、何とか最後の束もなくなった。手元に、何冊かが残っているだけである。

発売30周年記念DVD版の表紙

発売30周年記念DVD版の表紙