つれづれに:テキスト編纂2

(セブンシィーズ社初版本、神戸外大黒人文庫)

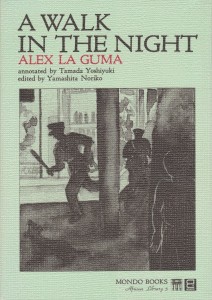

最初のテキストがでたあとすぐに、2冊目の編註を言われた。文字起こしからするらしく、ワープロで本文を打って校正をした。編集室でも何回も校正をしたと言っていたが、出来上がったテキスト(↓)には何個所か校正ミスがあった。その個所の小さなエラター(誤字一覧)を拵(こしら)えて、本の扉に1冊1冊挟(はさ)んだ。

大学のゼミの発表の時に手動のタイプライター(↓)を使った記憶がある。元町の高架下で買ってきたものである。たしか、1万五千円ほどだったと思う。その後高校の英語の教員になった。高校の授業の題材はすべて手書きかガリ版刷りだったので、タイプライターは使わなかった。

大学院で→「修士論文」を仕上げたときは、当時出始めていた電動タイプライター(↓)だった。間違った個所を修正テープを使って修正した記憶がある。見ないで打てれば早いんやないかと考えて、asdf~とブラインドタッチの練習をやろうとしたが、すぐに向いてないと諦めた。パソコンを頻繁(ひんぱん)に使うようになっても、ブラインドタッチとは無縁のままである。

本はラ・グーマの2冊目で東ベルリンのセンブンシィーズという出版社から出ていた。イギリスでもアメリカでも出版されていた。1960年にアフリカ人側が武力闘争を開始してから、南アフリカから亡命した人たちは東側諸国に受け入れられた。ラ・グーマもソ連とキューバに正式に外交官として迎えられている。ソ連では人気作家だった。

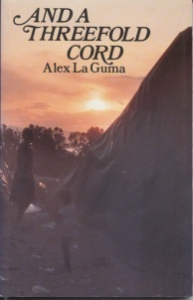

イギリス版、この本を見ながらタイプを打った

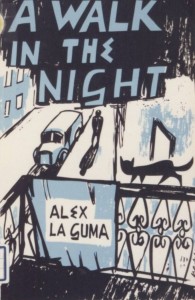

1冊目は作家が逮捕前に夫人に1年間郵便局に留め置くように指示し、その草稿を南アフリカを訪れた白人編集者がナイジェリアに持ち帰ってムバリ出版社から世に送り出した奇跡の作品である。1作目も2作目も初版本を神戸外大の黒人文庫から借りだした。ゼミの担当者が研究費で買ったものを退官した時に文庫に入れたのである。

表紙絵は再び出版社の人の依頼で妻に描いてもらった。当時、春は近くの市民の森に自転車で出かけて花菖蒲(しょうぶ)を描いていたし、秋は道草(あけび)を描くのに忙しかった。しかし、いいよと言って当時映るようになっていた衛星放送BS2の海外ニュースのアンゴラの風景を見てシャシャッと描いてくれた。雑だが勢いがあった。注文をしてもらうようになって丁寧に丁寧に時間をかけて描くようになったが、一気に描く絵には勢いがある。妻の絵と講演会で知り合った南アフリカの女性の助けを借りて、2冊目の編註テキストが出来上がった。また人の力を借りでである。1冊目もそうだが、お気に入りの犬を放している。描く人の遊び心である。

たまたま決まったのが医科大学だったので、教授になった時から医学英語も担当するようになった。そのうち、6年生での海外臨床実習のための準備のために、医学英語も本格的にやるようになった。1年生の授業でも取り入れた。ギリシャ語とラテン語由来の用語が9割なので、慣れるまでに少々時間はかかるが、医学生には必須である。病理診断などが英語で書かれるので、読めないと仕事にならない。医学用語では、耳と目の感覚器官(Sense Organs)の項目(↓)でやったときに、iris(虹彩、こうさい)が出てきた。「眼球の水晶体の前面にあって瞳孔をかこむ輪状の膜。脈絡膜がのびてできたもので、放射状に瞳孔散大筋、輪状に瞳孔括約筋が並ぶ。目にはいる光に対して反射的に働き、瞳孔の開閉や明暗調節を行なう。含まれる色素の多少によって茶眼、青眼などになる」ということらしい。光の量を調節して網膜に届けるこの器官を、虹の女神から借用して呼んだようである。

たまたま決まったのが医科大学だったので、教授になった時から医学英語も担当するようになった。そのうち、6年生での海外臨床実習のための準備のために、医学英語も本格的にやるようになった。1年生の授業でも取り入れた。ギリシャ語とラテン語由来の用語が9割なので、慣れるまでに少々時間はかかるが、医学生には必須である。病理診断などが英語で書かれるので、読めないと仕事にならない。医学用語では、耳と目の感覚器官(Sense Organs)の項目(↓)でやったときに、iris(虹彩、こうさい)が出てきた。「眼球の水晶体の前面にあって瞳孔をかこむ輪状の膜。脈絡膜がのびてできたもので、放射状に瞳孔散大筋、輪状に瞳孔括約筋が並ぶ。目にはいる光に対して反射的に働き、瞳孔の開閉や明暗調節を行なう。含まれる色素の多少によって茶眼、青眼などになる」ということらしい。光の量を調節して網膜に届けるこの器官を、虹の女神から借用して呼んだようである。