つれづれに:自己意識

1987年にアメリカ、翌年に日本で上映された(試写会パンフレット)

映画(↑)の脚色でかっこよすぎると思うが、裁判で検事と判事に向かって反論するスティーヴ・ビコの言い草は、小気味いい。

検事:引用:「南アフリカは黒人と白人がいっしょに住むべき国であると信じる」このあなたの言葉、どういう意味ですか?

ビコ:南アフリカは共同体のすべての部分が貢献する多元的な社会だと、私とそこの被告席にいる人たちが信じるという意味です。

検事:はあぁ。被告が黒人のグループとずっと議論してきたその書類の言葉をよく知ってますか?

ビコ:もちろん、書類のいくつかは私が起草したものですから。

検事:不快な感じで政府のあからさまなテロ行為に言及した書類です。

ビコ:その通りです。

検事:あからさまなテロ行為と言ってますが、それが妥当な陳述だと素直に思いますか?

ビコ:ええ、ここでかけられている罪状より、はるかに妥当な陳述だと思いますよ。

検事:本当に?

ビコ:ええ、本当に。私は言葉の問題だけを言ってるわけではないんです。私は警棒で警官に殴られる暴力について言っているんです。武器を持たない市民に発砲する警官についてしゃべっているんです。 黒人居住区で飢えを通して受ける間接的な暴力について言っているんです。難民キャンプの侘しさと希望の無さについて話しているんです。 今改めて思いますよ。それらみんなが一緒になって、この裁判で喋(しゃべ)ってきた言葉よりもさらに酷い暴力を生み出しているんです。しかし、その被害者が被告席に立たされ、テロを生む白人社会が起訴されていない。

検事:あなたと黒人意識運動の他の人たちは「私たちのリーダーが活動を禁じられ、ロベン島に投獄されて来た」と言っていますが、あなたは特に誰のことについて言っているんですか?

ビコ:特にマンデラやソブクエ、ゴバン・ムベキのような方たちについて言っています。

検事:この人たちに共通している事実は南アフリカ政府に対して暴力を扇動してきたということで、あなたが述べていることは本当ではありません。

ビコ:この人たちに共通している事実は、黒人のための闘いを我が身を犠牲にしてでも推し進めてきたということです。

検事:そう、あなたの言うあからさまなテロ行為の答えは、黒人社会に暴力を呼び起こすということですよ。

ビコ:違います、黒人意識運動は暴力を避けるよう求めています。

検事:しかし、あなた自身の言葉が直接的な対決を求めていますよ。

ビコ:そうですよ、私たちは対決を求めています。

検事:それが暴力を求めていることになりませんか?

ビコ:あなたと私は今対決していますが、私には暴力があるようには見えませんが。

判事:しかし、この書類にはどこを探しても白人政府が何かいいことをしているというあなたの記述は見当たりませんね?

ビコ:そう、あまりにも何も無さすぎて、コメントに値しませんから。

バン!バン!バン!

判事:あなたのそういった態度が人種的な憎悪や反白人感情を煽るんです。

ビコ:それはひどいですよ。黒人は日々の厳しさに気づいていないわけではないんです。誰もが政府がやることに耐えているんです。黒人意識運動は人々にこういった厳しい現状を受け入れるのやめ、対決しろと言っています。厳しい現実をただ受け入てはいけないと人々に言っているんです。今の厳しい環境の中でも希望を抱き、自分に希望を持ち、自分の国に希望を見出す方法をみつけるべきだと言っているんです。白人とは関係なく、自分自身が人間であるという感覚、世の中での合法的な場所を築くように努力しようというのが黒人意識運動のすべてです。

抑圧する白人とは関係なく、自分に自信を持ち、世の中の合法的な場所を得るために努力しよう、そう人に説くビコの言うことは正しい。しかし、理想は実現することなく、ビコは若くに獄中で殺された。首吊りと発表された死因に抗議して裁判を起こした友人のドナルド・ウッズ(↓)は逃亡を強いられ、ロンドンに亡命した。映画『遠い夜明け』は南アフリカから持ち出した原稿を基に製作され、西側諸国で放映された。

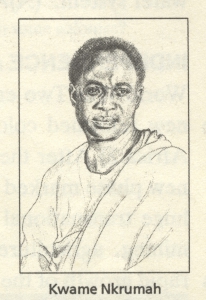

当たり前の理想を説く理想主義者に社会は残酷である。その人の影響力が大きければ大きいだけ結末は悲惨だ。ヨーロッパ人が入って来て好き勝手してきたから、自分たちだけでやろうとアフリカ諸国に呼びかけたのは一早くイギリスから独立を果たした初代ガーナの首相クワメ・エンクルマ(↓)だ。パン・アフリカニズムである。ベトナム戦争終結に向けて毛沢東と会談に出かけている隙にクーデターを仕掛けられ、生涯祖国には戻れず、ルーマニアで死んでいる。

小島けい挿画

南アフリカでパン・アフリカニズムを唱えてアパルトヘイト政権に立ち向かったのは映画でビコも引用しているソブクエ(↓)である。オポチュニストのマンデラほど日本では知られていないが、マンデラよりも先にロベン島に送られ、その人一人の法律が作られて、監禁され続けた人物である。最後は肺癌におかされて、治療を受けられないままこの世を去っている。

小島けい挿画

1950年代、60年代の反アパルトヘイト運動の勢いは凄かった。ドキュメンタリーなどを見ると、今にも白人政権が終わりそうな感覚にとらわれる。しかし、第2次大戦から復興を果たした英仏独日本に加えてアメリカが加担して、その勢力を抑え込んでしまった。マンデラが終身刑を言い渡された1964年には地上に指導者の姿はなかった。その暗黒の時代に立ち上がったのがビコたち学生だった。まだ、警察の魔の手が及んでいなかっただけである。ビコ(↓)も殺された。そのあと、高校生たちが銃弾に立ち向かった。1976年のソウェト蜂起である。もちろん、ビコたちの世代に応えて立ち上がった若者たちである。

小島けい挿画

1990年2月11日、マンデラ(↓)は釈放された。閉じ込められた時と同じ法律で、無条件での釈放である。ロベン島で看守と仲良しになれる神経の図太さがないと生き延びれなかったはずである。マンデラはすべて呑み込んだ上で、甘んじて釈放を受け入れた違いない。ANCが与党になったが、基本は損なわないでの政権移譲だから、見える部分だけアフリカ人にすげかえられただけである。社会のほとんどの基本構造は旧体制のままなので、案の定、他のアフリカ諸国と同じように、少数の鼻持ちならない金持ちのアフリカ人が生まれた。大統領になったズマは贈賄の罪で大統領をやめさせられた。理想主義者が、泣いている。