リチャード・ライトと『ひでえ日だ』

概要

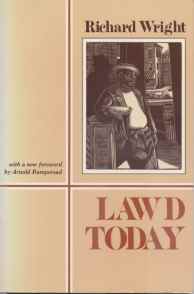

死後出版の Lawd Today の作品論です。死後出版ですが、シカゴ時代に書かれたものです。習作の域を出ないという評もありますが、文章に勢いがあります。 Native Son や Black Boy を生む直前の作品です。虐げる側への反感と同じくらい、虐げられることに慣れてしまっている人たちへの反発も大きかったのですが、日常を克明に描くことでその反発を表現したかったのでしょう。

「黒人研究」54号33-38ペイジ

本文

リチャード・ライトと『ひでえ日だ』

(Ⅰ)

死後出版ではあるが、リチャード・ライトの最初の長編小説とされる『ひでえ日だ』(Lawd Today, 1963) には、大都市シカゴのサウスサイドに住むある黒人郵便局員を通じて、人種主義を孕むアメリカ資本主義体制が生んだ物質中心文化に毒された黒人労働者の姿が克明に描かれている。そこには、そのような人間を生み出したアメリカ社会に対する激しい抗議と、虐げられ、搾取されながら、なお自分達の窮状に気付かない黒人労働者層への厳しい警告が含まれている。作品自体、多くの批評家が指摘するように習作には違いないが、充分に評価に堪え得る価値と独自性を備えており、その作品を抜きにしてリチャード・ライトと作品の正当な理解はあり得ないというのが本論の骨子である。

ライトは『ひでえ日だ』を希望に燃え、情熱の炎を燃やしながら書いたのではない。或いは、主人公ジェイク・ジャクソンに共感を覚えながら同情して描いたのでもない。いや、反感と嫌悪感から「そうではない!」と心の中で叫びながら敢えてこの小説を描いて見せたのである。

ライトは『ひでえ日だ』の舞台を北部の大都市シカゴに、時を1930年代、リンカーン生誕記念日の2月12日に、そして主人公を黒人居住地区に住む郵便局員の黒人青年に設定した。しかも「もし、リチャード・ライトがジェイクを描いてくれていなかったら、大ぜいの人の中に居れば、こちらに何の責任もなく他の人と区別の仕様がないひとりの黒人としてその人を見過ごしてしまっていたかも知れない」1 という評がぴったりする程極くありふれた黒人青年を敢えて主人公に選んでいる。

又、時をリンカーン生誕記念日に設定したが、主人公ジェイクにとっての「記念日」を必ずしも特別の1日としたのではなく、むしろ極く「ありきたりな」1日として設定したのである。しかも、その1日も、厳密に言えば、目覚めのラジオ放送の流れる朝8時頃から、酔っ払ったジェイクが傷を負って眠り込んでしまう翌日の暁方4時頃までの僅か20時間程の「1日」である。

その「1日」の筋立てには「ビッグ・ボーイは故郷を去る」(1936)の中のリンチ場面に描かれた様な強烈さもなければ、『アメリカの息子』(1940)で描かれたような事件の慌しさもない。主人公が、いつものように朝起きて、妻と痴話喧嘩をしながら朝食を取り、身支度をして仕事に出る。チェック・インまでの暇つぶしに、街をぶらついたりブリッジに興じたりする。局での8時間の仕事をいやいや終え、憂さ晴らしに安酒場へ繰り出すが、前借りした大金をすられた挙句袋叩きにあい、寒空の下に放り出されてしまう。何とか家に辿り着き、酔った勢いで妻にからんで行くが、逆に怪我を負わされて酔いつぶれてしまう。只それだけの、これと言って取り立てる程のこともない筋立てである。見方によれば、筋立てらしい筋立てがないと言えるかも知れない。

更に又、主な登場人物はと言えば、主人公のジェイクと妻リル、それに1日ジェイクにつき合った3人の友人ボブ、アル、スリムくらいなものである。

それらを考え合わせてみれば、ライトは大都市シカゴのどこにでも居る黒人青年の、ありきたりの1日の、取り立てて言う程のこともない話を敢えて取り上げ、それを延々189ペイジに渡って綴ったことになる。しかも、「現実」から目をそらさないで、第3者に語らせる形式を取り、客観的に、冷静に、微に入り細に入り、この小説を書き上げたのであるが、まさにその点にこそ、この作品の独自性が潜んでいる。そこには、「あらゆる毛穴やにきびまでもを情け容赦なく写し出すために急に像を拡大」2 したような現実がある。目をそむけたくても、そむけるだけでは済まし切れない現実が描き出されている。

ライトは物語の最初にジェイクとリルの夫婦喧嘩の場面を持って来て読者にある象徴的なイメージを投げかけている。

ラジオ放送に起こされたジェイクは機嫌が悪い。リルと牛乳配達人との楽しげな会話が気になって仕様がない。甲高い笑い声さえ聞える。堪り兼ねて台所に顔を出すと、牛乳配達の青年は、ばつ悪そうにそそくさと帰って行った。こうして痴話喧嘩が始まる-

「俺は馬鹿じゃねえ・・・・・・・てめえ、俺を見くびるんじゃねえぞ。」

「あんたを見くびったりしてないわよ。」

「奴の喋る事が俺に聞えんようにラジオをつけたんだろう。」

-(中略)-

「後生だから、そんな馬鹿は言わないで、ジェイク。」

「俺を馬鹿呼ばわりするな。」

「バカだと言ったんじゃないわ。」

「俺への口のきき方には気をつけろ。」

「ものごとはちゃんと見て欲しいわ。」

「ちゃんと見てるからお前のやってることがわかるんだ。」3

言葉尻を捕えての詰り合いは側目には滑稽だが、本人達は真剣である。横柄なジェイクにリルも負けてはいない。牛乳配達人との仲を勘ぐられたリルは「あんたが思っているようなことの出来る体じゃないってこと、あんたが一番よく知ってるじゃないの。」(15)とやり返す。ジェイクには、もぐりの医者と組んでリルを騙し、堕胎手術を受けさせたという弱みがあった。手術後の調子が悪くて病院でのつけは500ドルに達していた。盲腸の手術に新たに500ドルが要るという。「もし払わなかったら、先生、あんたの仕事、辞めさせるかも知れないわ。」(17)と脅して来た。夫には妻を扶養する義務があり、もし養ってくれなげれば局の監査課に直訴すると言う。過去に2度直訴されており、今度直訴されたら、職を失うと勧告されている。「お前なんか要らん」「あんたなんか要らないわ」とやり合って、リルが「もうあたいに喋りかけないでよ。」(19)と言った時、ジェイクの堪忍袋の緒が切れた。平手打ちを食らわせ、横腹を蹴り、左手を背中にねじり上げてしまった,冒頭の1章20ペイジまでの場面である。(最後の場面に於いても、ジェイクは酒の勢いを借りてリルに襲いかかっている。)

『アメリカの息子』(1940)のねずみ撲殺の場面や「地下にひそむ男」(1944)のマンホールをめぐる場面などの冒頭部分でもそうであったように、この夫婦喧嘩の場面には、何か主題に深く係わる象徴的なイメージが含まれている。4

その象徴的なイメージを解く一つの手掛りを『アウトサイダー』(1953)の一節が与えてくれる。主人公クロスはジェイクと違って、シカゴ大学中退のインテリだが、同じく郵便局に勤める黒人青年である。不仲の妻と別居中、酒びたりで本ばかり読むクロスを友人ボブがからかう場面である-

「誰かがクロスは連邦政府の真似をしようとしてるって言ってたぜ。」とジョーが始めた。

「クロスの悩んでいる問題は、奴の4Aだってさ。アルコ―ル。堕胎。車。それと別居手当よ。」5

僅か19才のリルに堕胎をさせ、アルコールのカを借りて妻を撲り、家財道具を壊して怪我を負う。「あんたなんか要らないわ。養ってくれさえすればいいのよ」と妻に毒づかれジェイクが別居手当を払うのも時間の問題である。ジョー流に言えば、ジェイクも又、クロスと同様に、連邦政府の4A政策の「真似」をしていたわけで、このシーンを用いて、ライトはジェイクを通して1930年代当時のアメリカが抱える「問題」の、言い換えれば、アメリカ資本主義体制が生み出した「現象」のイメージを象徴的に読者に投げかけたのである。そのイメージはジェイクを通じでの克明な人物描写によって肉付けされ、物語が進むにつれて次第にはっきりした形を取って行く。

ジェイクは自らの泣き所を逆撫でされて妻に暴力をふるったが、暴力は「堕胎」の一件以来妻に信用されなくなったジェイクの憤懣の吐け口でもあった。勿論、妻に手を出せばどうなるかは充分承知してはいたが、結局は自分を抑え切ることが出来なかったのである。それでも心得たもので、妻の「直訴」に備えて、早速サウスサイドの顔役でもある理髪店主の黒人ドック・ヒギンズの所へ出向いている、いつものように監査課の白人役人に鼻ぐすりを効かせてくれと頼み込んだのである。案の定、仕事場で監査課からの呼び出しを受け、苦しい弁解を並べ立てる窮地に追い込まれたが、手筈通りドックの電話の助けを借りて何とか解雇されることだけは免れている。その代償が75ドル、今回で3度目のことである。

外出の直前にジェイクは妻から生活費がないと訴えられたが、3日前にリルに手渡した額は2ドル。「つけで買え」とジェイクは威勢がよかったが、リルはもうこれ以上どこもつけでなんか売ってくれないわと言う。医者へのつけが既に500ドル、新たに手術すればもう500ドル、「家具代に、部屋代にガス代に電気代にボストン・ストアの代金に保険代に牛乳代」(21)、そんなことを考えながら、ジェイクは「リルへの憎しみの涙と自分自身への憐れみの涙」で目をうるませる。ジェイクは、妻との仲だけでなく、金銭面に於いても、抜け出せない泥沼にどっぷりとつかっていたのである。

そんな涙の乾かぬうちに、ジェイクはせっせと身支度にとりかかる。側目には滑稽な程、時間と労力を費している。長年の「朝の大仕事」の髪については手慣れたもので、先ず、髪にたっぷり水をつけて櫛で3分間、縮れた毛と「格闘」する。次に、くるみくらいの大きさの黄色いポマードを手のひらに伸し、髪に塗りつけ、しっかりと毛を押えつけた上、拳骨で叩く。既にその頃には鼻息も荒くなっているが、休まず再び櫛を使って髪を整える。御本人は鏡を覗き込んで「もしこの上にはえが止まりでもしたら、きっと滑って首の骨を折るぜ」(25)と御満悦だ。あとは1時間、妻のストッキングを切って拵えた帽子を被ればおしまいである。(今朝も、これが最後のだからつぶさないでと懇願するリルから腕ずくで奪ったストッキングを被ったのだが。)

次は服装である。10着のスーツから、今日はグリーンのものを選んだ。それに合わせて茶色の革靴、藤色のワイシャツに黄色のネクタイである。指には模造品のルビーの指輪、胸のポケットには紫色の刺繍が入ったオレンジ色のハンカチ、あとはコートの襟にすみれの香りのする香水をふりかけて出来あがりである。(おそらく、それらは総て「ボストン・ストア」から月賦で買い込んだものばかりに違いない。)

身だしなみを整えたジェイクの行き先は,主にナンバー賭博場、ドックの理髪店、友人のアパート、仕事場、それにローズという女の居る安酒場くらいのものであった。ナンバー賭博場では、例の如く賭けた2ドルをすってしまったが、これからは二度と足を運ぶまいという誓いをたてた。ドックの店では足もとを見られて75ドルも巻き上げられるはめになった。どこか他の所へ行きたいとは思いながらも、結局は適当な場所が見つからず、いつものように足の向いた所がボブのアパートであった。それでも、友人達とブリッジをやりながら、ゲームの緊迫した雰囲気の中で、その日初めて充実感を味わうのであった。安酒場では、腹一杯飲んで食べた後、女に言い寄って一夜の契約が成立したかに見えたが、女の口車に乗せられて見せびらかしたのが禍して100ドルの大半をすられた挙句、袋叩きにまであってしまった。その100ドルも、20ドルもの高い利子を払わされて給料から前借りしたものだが、交代でおごり合いをしている仲間への飲み代が調達出来なかったというのが、借りたそもそもの理由である。

そんなジェイクを失業中ではあるが黒人解放に燃える共産党員デュークに、ドックが次のような紹介をする。

「ここに立派なしっかりした仕事に就いている分別ある若者が居る。君と同じ年令の青年だ。こいつに聞いてみるといい。おい、ジェイク、このうるせえ世間知らずに何か言ってやれ」(54)

ドックの「分別ある若者」という紹介に胸を張るジェイクが、読者には「滑稽」を通り越して、むしろ「哀れ」にさえ映る。

冷徹な第3者の目を通して描かれたジェイクは粗暴で、経済観念に乏しく、短絡的で、虚栄心が強く、安易に享楽に身をまかせがちな人物である。そんなジェイクは言わばアメリカ資本主義の生んだ「問題児」なのだが、ライトはジェイクを白人、黒人をも含めた一般のアメリカ人として描いたのではない。あくまで黒人として、それも、かつて自由にあこがれて南部を捨て北部にやって来た黒人として描いている。

ジョー・ルイスやジャック・ジョンソンの事を誇らしげに友人と話すジェィクは、紛れもない黒人である。ジェイクは同じ職場で働く白人を見遣りながら「黒人が郵便局の仕事に就いたらもう頂上に着いてしまったことになるのさ」(103)、「そうさ、白人の奴ら、景気さえよけりゃ、こんな仕事、したがったりゃしなかったぜ」、「白人の奴ら、誰一人として夜働いたり、こんな挨を吸いたがらなかったぜ」、「いま不況が続いているから、奴ら俺達をクビにしたがっているのさ」(156)と友人達と嘆き合う。更に、南部の昔を懐しく思い出しながら「北部と南部の唯一の違いは、南部じゃ、奴ら、俺達をその場で殺そうとするが、ここ北部じゃ俺達を餓え死にさせようとしやがるぜ」、「全くぅ、じわじわ死ぬくらいなら、ぱあーっと死んだ方がましだぜ」とこぼし合う。そんなジェイクは法律にこそ明記されてはいないが、巧妙で目に見えない北部のジム・クロウ体制が確かに身に汲み込んでいる黒人労働者である。その意味では、虐げられ、搾取されている側の人間に間違いないのだ。

しかし、ものの見方、考え方は果たしてどうだったのだろうか。ライトは、リルと或いは3人の友人と語らせることによってジェイクの考え方を明らかにしている。

ジェイクは、朝食の際、新聞に目を通しながらリルと次の様な会話を交す-

「人々は、ここ北部でも飢えてるのよ。」

「ふん、わかった風な口をきくな。」

「新聞でそう書いてあるわ。」

「この国じぁ、怠け者の他は飢えたりはせん。」

「でも、仕事がないのよ」

「奴ら、働きたくないのさ。」

「あの人たち、この前黒人を焼き殺したわ。」

「誰がだって?」

「この国の白人たちよ。」

「うるせえ。自分の言ってることがわかってるのか。」

「でも、奴らはやったのよ。」

「なんでわかるんだ。」

「新聞にあったわ。」

「ふん、南部のことじゃねえかよ。」

「でも、南部もこの国の一部よ。」

「おまえ、アカか?」(31-32)

又、昨今の移民の激増に大いに不満げな様子で、リルに向って「もし政府が奴らを締め出し続けてたら、俺たち黒人の今の暮らし向きだってずっといい筈だぜ」(31)とジェイクは言う。

更に、3人の友人とブリッジをやりながら、白人のある金持ち婦人が南部のある大学に百万ドルの寄付をしたことを話題にして「俺達黒人は金持の役人にしがみつくべきだと俺はいつも言ってたのさ」(58)と言った上、党活動に熱中するデュークを持ち出して「奴はおかしいぜ」と非難する。(ドックの店でジェイクは、黒人達が飢えに苦しんでいる現実を必死に訴えるデュークに10セント硬貨を取り出しながら「おまえ、腹が減っているのか」(55)とからかった上、おまえは党に利用されているだけで,要らなくなったら捨てられるだけだと罵っている。)

そのように語るジェイクの考え方が「白人中産階級の見方」6 かどうかは別にしても、少なくとも現に搾取されている労働者の、或いは虐げられている黒人の側に立つ人間の持つ考え方ではない。実はライトが本当に問題にしたかったのは、既に取り上げたジェイクの外から見える現象面もさることながら、むしろそれらの現象面下に潜む、換言すれば、「現象」を導き出したジェイク自身のこれらの物の考え方だったのである。中でも、ライトが最も反発し、反感を覚えたのは、側目から見ればどう仕様もないと見える程の窮地に居ながら、本人にその自覚がない点である。口では将来の希望のなさや自分の不運を嘆きながら、ジェイクは自分に対して、或いは自分の現在に対してまんざらでもないという気持ちを抱き、結構楽しみ方を心得ている。酒を飲んだり、プリッジをやったり、互いに相手の家族についての悪口を言い交すダズンズを楽しんだり、5ドルも出して買ったというエロ写真に歓声を上げたり・・・・・・ジェイクなりに日頃の憤懣を解消する術を充分に心得ているのだ。大金をすられ、袋叩きにあった後でさえ、居酒屋で一杯ひっかけ「ともかく、結構楽しかったぜ」と言いながら、又ウィスキーを回し飲み・・・・・・独りになって残された僅か85セントの金を見て、ドックに支払わなきゃならないしと思いながら「しかし飲んで浮かれりゃ、浮かれ馬鹿だったのさ!」(185)と声を限りにわめき散らす。そんなジェイクに悲愴感はない。明日は明日で何とかなるさという楽観があるのだ。「堕胎」の件以来、自らの不運を嘆き、慰めを求めて宗教書に耽るリルをジェイクは罵るのだが、逃避の手段としてのリルの「宗教」と憤懣の吐け口としてのジェイクの「酒」或いは「享楽」とに一体どんな差異があると言うのだろう。実は「セックス」と「宗教」は、ライト自身が常々指摘していたように、隔離された窮状の実態を見えなくする体制側の強力な手段に他ならなかったのだ。7 図書館を「ピクニック」の場と考えるジェイクには現実を認識するための教育の「必要性」など無縁のものである。8

ジェイクに対するその反感が、あくまで第3者の立場からの容赦のない「現実」の描写の原動力となっているのだが、そう考えてみれば『ひでえ日だ』はライトの同胞黒人の真の解放を願う悲痛な叫びであったと言える。

そのライトの叫びは、1930年代のシカゴのサウスサイドの実態を考えれば、尚一層真実みを帯びてくる。小説の中ではジェイクの人となりに焦点があてられていたので、ジェイクや友人のアパート、ドックの理髪店、安酒場などの場面で僅かに仄めかす程度にしか触れなかったが、作品の背景にかすかに見え隠れする環境のひどさを抜きにしてはこの物語を語ることは出来ない。後の作品で作者が取り扱ったシカゴのサウスサイドの「現実」が、その悲惨な実態をより明確なものにしてくれる。9

『アメリカの息子』の冒頭部にねずみを登場させたのは、ライト自身が実際にシカゴの街中をたくさんのねずみが走り回るのを見たり、就寝中の赤ん坊がねずみに噛まれたりという噂を聞いたり、新聞記事を読んだりしたことからヒントを得たものだと後に語っているが、それらは下水も含めた生活環境のひどさを象徴したものである。10 同書には、主人公が逃亡中に隠れていた廃屋の一室で、家族と共に住んでいたアパートを強制的に追い出された2日後にその建物が崩れ落ちた噂を耳にしたことを回想する場面が描かれているが、11それは取りもなおさず住宅事情の悪さを物語るものだ。同書には又、黒人居住地区で5セントで売られている同じパンが、すぐ向こうに見える白人居住地区では4セントで売られているのを主人公が苦々しげに見つめる場面があるが、12現実に黒人と白人との間には決して越える事の出来ない「ライン」があって、それがサウスサイドの経済状態をますます悪化させている実情を示唆したものである。

又、ライト自身、不況時に失職して移り住むことを余儀なくされたスラム街の部屋のあまりのひどさに、同行した母親が泣き出してしまったという体験について書き記しているが、その体験も現実のサウスサイドの悲惨さを如実に物語るものの一つである。13

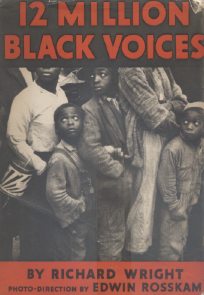

中でも、ライトがサウスサイドの実態を最も強烈に描き出しているのは、写真家エドウィン・ロスカムとの共作『1200万の黒人の声』(1941)の一節であろう。元白人用の1戸を7部屋に区切って黒人に貸した「キチンネット」(簡易台所式アバート) の家賃の法外さについて述べたあとの次の件であるー

「キチンネットは我々の監獄であり、裁判なき我々への死刑宣告である・・・・・・

「キチンネットは空気が淀んで穢れ、30人かそれ以上の住人に対してトイレが1つ・・・・・・

「キチンネットは猩紅熱、赤痢、腸チフス、結核、淋病、梅毒、肺炎それに栄養失調の温床である。

「キチンネットは我々の間に余りにも広範に死をまき散らすので、今や死亡率は出生率を越えてしまっている・・・・・・

「キチンネットは混み合って、絶えず騒しいので、あらゆる種類の犯罪を誘発する場となっている・・・・・・

「キチンネットは伸び盛りの子供達の人格を挫いている・・・・・・

「キチンネットは未だ10代の田舎娘を都会の騒音やネオンに刺激されて落ち着きをなくした男たちと一緒に部屋に押し込んでいる。だから町の他のどの地区よりも多くの私生児を生んでいる。

「キチンネットは黒人の少年たちをいつも苛々させ何かしたいという気持にさせている。その結果、少年たちは家から飛び出し、他の落ち着きをなくした、徒党を組んだ少年たちと一緒になることになる・・・・・・14

そんな「現実」を目の当たりにしていたからこそ尚のこと、自らの窮状にも気付かず、享楽に身を費やし、安易に借金を重ねて収入を越えた生活に走る「中産階級化」された黒人労働者層を見るに忍びなかったのだ。ライトはどうしても「そうではない!」と叫びたかったであろうし、叫ばざるを得なかったであろう。

当時親しく交際し、ライトのよき理解者であったマーガレット・ウォーカーの次の手紙がその辺の事情を教えてくれる-

「私は日毎に『ひでえ日だ』の悲劇がますますわかり始めて来ました。私の目の前ではその通りなのです。あの本の賢明さとあの種の本の必要性が私にはわかります。あらゆるものがあなたの書かれた通りなのです。借金にお酒に欲求不満の女性、浅はかで、何にも気付かないで。酒にブリッジに収入以上の生活、歪んでて、大げさで。それが黒人達の暮しの一部なんです。あの人たちは本当に可哀そうだと思います。それでいて、あの人達の家に行かれたら、あの人達が楽しそうなのも、そんな贅沢な暮しをするのもあたりまえだときっとお考えになると思います。」15

(Ⅲ)

『ひでえ日だ』は『アンクル・トムの子供たち』(1938, 140)とほぼ並行して書かれている。北部の大都市シカゴのサウスサイドに蠢く黒人労働者層を扱った長編を描きながら、―方では南部を舞台に、白人の暴挙の世界で必死に生きようとする虐げられた黒人達を描いた短編を次々に書き上げていたわけである。それら2つの作品がほぼ完成していたと考えられる1937年にライトは「黒人の著作のための青写真」を発表している。それは「アフロ・アメリカンの著作に関するライトの理論を最も完全に、首尾一貫して述べたもの」16だが、生活苦と闘いながら、虐げられた同胞黒人の解放を願って共産党活動にも従事していた、当時のライトの生き方、考え方を次の一節がはっきりと浮き彫りにしてくれる-

・・・黒人作家にとり、マルキシズムはほんの出発点にすぎない。人生そのものに取って替わる人生論などあり得ない。マルキシズムによって、社会の骨組みがさらけ出されたら、後はその骨組みに自らの意志で肉付けをして生命を吹き込むという仕事が作家には残されている。作家は嫌悪感と反感を抱きながら「そうではない!」と断言して、人類を蝕みつつある資本主義のぞっとする恐しさを描くかも知れない。又、希望と情熱に燃え「そうだ!」と肯きながら、新たに生まれ来る生命の幽かな胎動を描くかも知れない。しかし、自らが選んで語るとすれば、たとえどんな社会的意見を述べるにせよ、それが積極的なものであれ、消極的なものであれ、その意見の中に、直接的に、或いは間接的に、作家は自分の信条を、自分の必然性を、そして自分の判断を、いつも語らねばならない。17

ライトは物質中心文明に毒され、ジム・クロウ体制の下で坐かれながら、尚自らの窮状に気付かない黒人労働者達を目の当たりにして「そうではない!」という「自分の判断を」、そんな現状を生み出したアメリカの実態を暴かねばならないという「自分の信条を」、そしてその様な窮状を正しく把握、認識出来る教育の必要性を思う「自分の必然性を」、この小説に託して「間接的に」語ったのである。

数々の出版拒否にあい、当時出版されることはなかったが、そのことでライトは二ューヨークに出る決心を固めた。そして『ひでえ日だ』の反感と『アンクル・トムの子供たち』の共感がやがてあの『アメリカの息子』を生む。

「過去」によってもたらされた「現在」を描いたライトが、やがては未来を生み出すべき「現在」を描き出そうとする、そんな後のライトの推移を考えるとき、「現在」を描いて余りあるこの「ひでえ日だ」は、ライト自身の出発点であると同時に、リチャード・ライトの人と作品の正当な理解への第一歩である、そう思えてならないのである。

<註>

1 Lewis Leary, “Lawd Today: Notes on Richard Wright’s First/Last Novel," CLA Journal, XV (June 1972), pp. 411-420; rpt. in Critical Essay on Richard Wright ed. Yoshinobu Hakutani (Boston: G. K. Hall, 1982), p. 166.

2 Leary, p. 166.

3 Richard Wright, Lawd Today (New York: Walker, 1963), pp. 14-15. これ以降の本書の引用については、括弧内にペイジ数を数字で示す。

4 Michel Fabre, The Unfinished Quest of Richard Wright, tra. Isabel Barzun (New York: William Morrow, 1973), p. 132. 出版されなかったが、のちにライトが一幕ものの戯曲を書くのにこの場面を用いたのも興味深い。

5 Richard Wright, The Outsider (1953; rpt.New York and Evanston: Perennial Library, 1965),p. 3. (4A – Alcohol, Abortion, Automobile, and Alimony)

6 Leary, p. 160.

7 Cf. “The Ethics of Living Jim Crow, an Autobiographical Sketch,” American Stuff (Federal Writers’ Project anthology), New York,1937, pp. 39-52; rpt. in Uncle Tom’s Children (1940; rpt. New York: Harper & Row, 1965), p. 14.

8 Cf. Lawd Today, p. 62. 図書館で本を読む少年を見て、本の読みすぎは頭によくない、頭に虫がわくとジェイクは考えている。又、いつか弁当持参でピクニックに来て、そのことを友人に自慢してやろうという「妙案」を思いついている。

9 ライトは、この作品に当初は “Cesspool” (汚水溜) というタイトルを考えていたらしいが、当時のサウスサイドの環境のひどさと無縁ではないだろう。

10 Richard Wright, “How 'Bigger’ Was Born,” Saturday Review No. 22 (June 1, 1940), pp. 4-5,17-20; rpt. in Native Son (New York: Harper & Row, 1965), p. xxxiii.

11 Richard Wright, Native Son (New York: Harper & Brothers, 1940), p. 210.

12 Wright, Native Son, p. 211.

13 Fabre, p. 92

14 Richard Wright, 12 Million Black Voices: A Folk History of the Negro in the United States (1940; rpt. New York: Arno & The New York Times, 1969), pp. 106-111.

15 Fabre, p. 155.

16 Fabre, pp. 143-144.

17 Richard Wright, “Blueprint for Negro Writing,” New Challenge II (Fall, 1937), pp. 53-65; rpt. in Richard Wright Reader, ed. Ellen Wright & Michel Fabre (New York: Harper & Row,1978), P. 44.

12 Million Black Voices

執筆年

1984年

収録・公開

「黒人研究」54号33-38ペイジ