つれづれに:出版(2024年3月25日)

つれづれに:出版

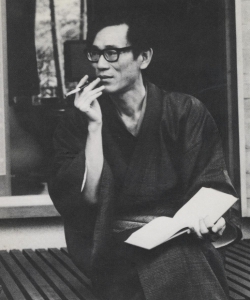

立原正秋

思わぬ形で出版と関わることになった。生きても30くらいまでと無為に過ごしながら、諦めきれずに小説を書きたいと未練がわいた。ただ、元より自分の本が形になるのを見たかったわけではなく、原稿を書いて生活が出来ればとぼんやりと考えていただけである。

書くための空間を求めて大学の職を探しているときに、出版社の人に会った。ある日先輩から「出版社の人があんたに会いたい言(ゆ)うてるけど、会(お)うてみるか?」と言われた。会う早々一万年に及ぶ縄文時代と意識下の言語について延々と話を聞いたが、特に何かを言われたわけではなかった。(→「横浜」)そのあと暫(しばら)くしてゼミの担当者が亡くなったとき、先輩から「追悼文を書くけど、あんたにも書いてと言(ゆ)うてたで」と言われた。それが雑誌の初原稿である。(→「がまぐちの貯金が二円くらいになりました」)その頃、アメリカの学会の「イギリス文学アメリカ文学以外の英語による文学」という小さなセッションで発表することになり、南アフリカの作家の物語を読むことになった。その作家のことを知りたくてカナダに亡命中の作家の友人に会いに行ったり、南アフリカの歴史を辿(たど)ったりして、何とか発表にはこぎつけた。(→「エイブラハムさん1」、→「エイブラハムさん2」)その頃には、しっかりと雑誌に書くようになっていた。実際の原稿依頼は、編集者の女性の人からだった。

新幹線西明石駅

最初は先輩から頼まれて原稿を送るだけだったが、出版事情を聞くようになったのは大学の職が決まってからである。当然、小説を書いて生計を立てるという根本の仕組みに関わっていた。知らなかったというより、考えたことがなかったという方が正しい。基本的に、効率第一の経営をしないと利益があがらないという資本主義の縮図そのものだった。

出版事情を聞いて複雑な気持ちになった。当時大学のテキストは1000円以内が多かった。単行本もしかりである。1冊を出版して流通網に乗せる時と書店で売ってもらう時に中抜きされる。売れ残れば返却。そこにも費用がかかる。残った在庫には、毎年課税される。うまく売れて、半分ほどの利益があるかどうか。流通関係、書店などの人件費はそれで賄われる。本を作る時の編集費、本の形にする印刷などの経費も要る。そう考えると、1冊の純利益はごくわずかである。大学のテキストを生協に置いてもらったが、1割5分か2割の手数料が引かれてあった。医学書は利益率は高い。単価が高いからである。学生は1冊一万円以上の本が教科書である。同僚の麻酔科医は印税をかなりもらっていた。私の場合、本を出して出費はあっても、印税とは無縁だった。

余程のことがない限り、大きな利益を見込めないようになっている。だから、出版社は利益を上げるために賞をもうけ、煽り立て人気作家を作る。如何に利益を出すかが問われるのだから、企業戦略である。資本主義社会である限り、その原則は変わらない。

しかし、私に次々とすることを言われた出版社の人は「東大の医学部やで」と先輩が言っていた。はなから出版の目的が儲けるためではなかったわけである。しかし、生活をするためには費用がかかる。書くための空間を探して大学の職についたのもそのためである。

よくわからないまま、出版社の人から次々と言われて、ひとつひとつこなして行くうちに、時が流れて行った。

赴任した当時の宮崎医科大学(大学HPから)