<連絡事項>

*6回目授業→6月15日(月)10:15~11:30。

<5回目の授業でやったこと>

① CNNの聞き取り(川越くん)の続き。ほぼ出来てたねえ。→transcriptionの続き

(lying) (dormant)、(fertile) and (forested) (region) 、(vector) (organism) 、(major) (step)、 (financed) は解説をしました。折角出て来たんで、使い方を覚えとくとええね。

② CNN: Listening Comprehension Practice

モブツが首都が危機状態の時にわざわざ北部の小さな村にニュースに流す映像を撮るためにわざわざ出かけ行った理由を英語で聞きました。川越くんがやってくれたように一つ一つの単語を聞き取るのもある程度必要やろけど、内容を取る方がもっと大事、やろな。どっちもやりながら、内容を理解出来るようにやって行けるのがええな。

③ Outbreak 2の聞き取り(本田くん)本田くんもきちんとやってくれました。→transcription

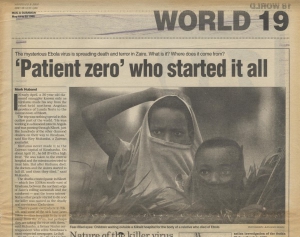

④ コンゴ(淵脇さん、次回改めて)→1995年のエボラ出血熱騒動(松元さん)→1976のエボラ出血熱騒動(小島さん)→4:コンゴの独立・コンゴ動乱(尾崎)→5:コンゴ自由国(宮脇くん)

<次回>は

① コンゴ(淵脇さん、改めて)

② コンゴの独立・コンゴ動乱(尾崎さん)

③ コンゴ自由国(宮脇くん)

④ 映像(「アウトブレイク」「ER」「アフリカシリーズ」次回と次々回にかけて)

配ったプリント(取りに行き難い人は画像送るんで、遠慮なく。帰ってすぐに作りましたので、いつでも送れるで。)

研究室前の椅子の上に置いてある<追加資料>

① B4表裏6 魅惑の資源 / 誰も守ってくれない / 「アフリカ大戦」再燃に目を / ジンバブエ インフレ年2億~ / コンゴ 反政府軍と~ / エボラ出血熱 アンリカを~ / エボラ最前線の現実上 / エボラ最前線の現実下 / 性暴力被害の~ / 無差別暴力~ / エボラ出血熱 続く闘い / Looking back in Anger

コンゴ・エボラについての日本語の新聞記事はこれと思ったのを取っておいた分です。「ジンバブエ インフレ年2億~」は記事で読んだインフレ率のイメージを感じてもらえたらと。

transcriptionの続き

“A thousand kilometers north of the Ebola (outbreak), Zaire’s President Mobutu visits the town of Gimena. He arrived here from the capital where the (population) faces the (threat) of an (epidemic), now less than two hundred kilometers from Kinshasa. For the people here Ebola seems very far away, too far they would say to (affect) their lives. But until last month the world only Ebola (victims) were found in this (remote) (region). For nearly twenty years the only known (outbreaks) of Ebola have been reported here in northern and (neibouring) Sudan. But the latest (epidemic) in the southwest has (convinced) many scientists that Ebola virus is probably (lying) (dormant) over wide area of (tropical) Africa. What scientists do not know is where to find the virus between human (epidemics). When it (flares) up apparently from nowhere, spreads and kills its (victims) quickly, then disappears just as fast."

“People (speculate) whether (plants), animals, (insects) or whatever we don’t know. That’s what we really would like to know."

“Somewhere in this (fertile) and (forested) (region) the Ebola virus is carried by an animal or (insect) or maybe even a (plant). A (vector) (organism) carries the virus without (harm) to itself (eventually) passing it to a human (victim). Finding the (vector) for Ebola will be a (major) (step) in understanding the virus and (eventually) finding a way to save the lives of its (victims). The first (priority) now for the international medical team in Kikwit is to (contain) the Ebola (outbreak). Beyond that a long (process) of (investigation) and (analysis) (lies) (ahead). Months and probably years of field work to (track) down the virus on its (homeground). A mission, President Mobutu says will have to be (financed) by other countries, not his. But this is an (era) of (budgets) (cutbacks) for science. And even if money is (available) for (research) on Ebola, finding out where it (hides) and how to kill it could still be at the far end of a very long road. Gary Striker, CNN, Gimena, Zaire."

→transcription

Sam: God damn it. Isolate’im. Islate’im.

Marby : Don’t worry. It’s not (airborne).

Sam: Sam Daniels, .

Murby: Benjamin Murby. We’ve been expecting him.

Sam: We came (as) soon as we could.

Murby: Not soon enough. The village is dead.

Sam: You know the (incubation) (period)?

Murby: No, but it kills in two or three days. The (mortality) (rate) is a hundred percent.

Sam: Jesus. Could an (infected) person’ve gotten out of the village?

Murby: If he was dead or dying in the jungle, and it’s fifty miles to the nearest village.

Sam: The (first) (case), (patient) (zero)?

Murby: A young man called Murazo, worked with a white man to build a, a road into Kinshasa. And when he returned, he was sick….

Sam: I see.

Murby: …and he drank from this (well). From there it spreads to the (entire) village.

Sam: Did you (identify) the (carrier), the (host)?

Murby: No. When we arrived, the boy was incoherent. He died, ah, two hours later. He couldn’t tell us how he got it.

Sam: He’s not sick?

Murby: He is a (local) (juju) man, (witch) doctor. He stayed in his cave a whole week.

Sam: I’d like to talk to him, too.

Murby: No, he talks to me. You see he believes that the gods were awoken from their sleep by the men cutting down the trees where no men should be, and the gods got angry. This is their (punishment)

クラス名簿(再掲載)2020年前期 英語 Ra1(2)クラス名簿(31名)

| 30170030 | 井戸 颯人 | イド ハヤト |

| 30200049 | 池ノ上 将基 | イケノウエ シヨウキ |

| 30200092 | 梅山 愛梨 | ウメヤマ アイリ |

| 30200100 | 押領司 尚美 | オウリヨウジ ナオミ |

| 30200137 | 尾崎 ちひろ | オザキ チヒロ |

| 30200186 | 加藤 大地 | カトウ ダイチ |

| 30200205 | 川越 晴登 | カワゴエ ハルト |

| 30200232 | 北村 詩歩 | キタムラ シホ |

| 30200250 | 串間 怜央 | クシマ レオ |

| 30200278 | 小島 楓華 | コジマ フウカ |

| 30200322 | 迫田 凜々香 | サコダ リリカ |

| 30200335 | 佐々木 ルナ | ササキ ルナ |

| 30200423 | 田代 直哉 | タシロ ナオヤ |

| 30200447 | 恒吉 実於 | ツネヨシ ミオ |

| 30200454 | 角田 楓 | ツノダ カエデ |

| 30200461 | 堂下 つばさ | ドウシタ ツバサ |

| 30200506 | 時松 桃花 | トキマツ モモカ |

| 30200533 | 戸高 みなみ | トダカ ミナミ |

| 30200551 | 永友 阿耶里 | ナガトモ アカリ |

| 30200603 | 東久保 光汰 | ヒガシクボ コウタ |

| 30200627 | 平井 優季 | ヒライ ユキ |

| 30200676 | 福瀬 一真 | フクセ カズマ |

| 30200713 | 藤田 涼 | フジタ リヨウ |

| 30200728 | 淵脇 紅南 | フチワキ アカナ |

| 30200731 | 古田 紋子 | フルタ アヤコ |

| 30200742 | 本田 拓哉 | ホンダ タクヤ |

| 30200766 | 松田 美月 | マツダ ミヅキ |

| 30200777 | 松元 彩夏 | マツモト サヤカ |

| 30200816 | 御沓 帆志 | ミクツ ホシ |

| 30200834 | 宮脇 駿介 | ミヤワキ シユンスケ |

| 30200870 | 山田 凌平 | ヤマダ リヨウヘイ |

<連絡事項>

4回目授業:6月1日(月)10:15~11:30。