概要

Africa and Its Descendants(英文書、Mondo Books, 1995)の続編です。

Africa and Its Descendants

Africa and Its Descendants 2

本文

目次、Preface、Bibliography、奥付け、「テキストの解説」(メールマガジンに連載)のリンクです。

<目次>

CHAPTER 1 (pp. 6-29) : The neo-colonial stage: Mechanism and realities

I Introduction

II The mechanism and realities of neo-colonialism

II-1 The age of independence

II-2 The creation of African new classes

II-3 Economic dependence

II-4 Development aid

II-5 Growth without development

II-6 Self-reliance and concession

CHAPTER 2 (pp. 30-47) : Literary works

1 And a Threefold Cord by Alex La Guma

2 The Honourable MP by Gonzo H. Mesengezi

Chapter 3 (pp. 48-75) : Contemporary issues

1 AIDS epidemic

2 Zaire’s turmoil

3 My stay in Harare, 1992

Chapter 4 (pp. 76-91) : Afro-American songs: spirituals and gospel music by African descendants

1冊目はアフリカと南アフリカとアフロアメリカの歴史の簡単な紹介をしましたので、2冊目は、

1章:第二次世界大戦後に先進国が再構築した搾取制度、開発や援助の名目で繰り広げられている多国籍企業による経済支配とその基本構造、

タンザニア初代大統領ジュリアス・ニエレレ(小島けい画)

独立前にガーナを訪れたリチャード・ライト(小島けい画)

コンゴの初代首相パトリス・ルムンバ(小島けい画)

2章:アフリカの作家が書き残した書いた物語や小説、

Alex La Guma’s And a Threefold Cord

H.G. Mesengeni’s The Honourable MP

3章:今日的な問題に絞り、

4章:アフロアメリカについてはゴスペルからラップにいたるアフリカ系アメリカ人の音楽

ゴスペルの女王マヘリア・ジャクソン

に絞って、内容を深めました。①が半分ほどを占め、引用なども含めて少し英文が難しくなっています。医学科の英語の授業で使うために書きました。

<Preface>

Preface Our self-image reflected by Africa

This is the second volume of the AFRICA TODAY series. In the previous work, Africa and its Descendants (1995), I tried to provide a general introduction to African and Afro-American history. In the first chapter I described the colonization of Africa by Europeans, briefly mentioning some contemporary problems, such as the AIDS epidemic. I wanted to show a historical view free from the distortion of Western bias. In the next chapter I gave weight to the struggle on the part of black South Africans for equality and justice, for a key role of the new South Africa is to become a leading nation. In the final chapter I added a survey of Afro-American history to show what has transpired among one part of the diaspora of African descendants. Japan has been too much influenced by the United States of America, not least in its historical perspectives, especially after the Second World War. I felt keenly that it would be of some use for us to reconsider American influence and free ourselves from its bias.

In this second work I’d like to depict the neo-colonial phase in African history, as well as the music of African descendants. In the first chapter the focus is on the mechanism and realities of neo-colonialism. In the second chapter I’ll deal with the neo-colonial scenes in two literary works by African writers: Alex La Guma’s And a Threefold Cord and Gonzo H. Musengezi’s The Honourable MP. In the third chapter, after discussions of the AIDS epidemic and Zaire’s turmoil, I would like to add a brief account of our family’s short stay in Harare, Zimbabwe in 1992. In the final chapter, spirituals and gospel music by African Americans are examined; some messages of their forefathers have been passed on to later generations in the form of music. African descendants are still singing their songs in their own styles.

Since the equal relationship between Africans and Europeans was broken down by the slave trade and colonization process, the exploitation has continued even to this day by changing its forms. Now we are in the last stage: the neo-colonial phase. What we should remember here is that we are on the side of the robber and that some 'chosen’ Africans are in a similar position.

Nowadays all citizens on this earth face some life-threatening problems: nuclear war, global warming, etc. Those urgent issues should take priority over all other problems, but selfish human desire seems to be worsening the situation, as was shown at the Third Conference of the U.N. Framework Convention on Climate Change, held in Kyoto.

I often hear many Japanese say how lucky we are to be living in such a rich and safe country. They seem satisfied with their 'peaceful’ situation with material abundance and convenience. However, we have to reevaluate our way of life and thinking, for our vanity is based partly on the sacrifice of the robbed, who are still suffering from poverty and racial conflicts. It’s time to reconsider our self-image as reflected by Africa and world problems.

I hope the following chapters will be of some help in formulating a new approach to African and Afro-American problems and studies.

I am thankful to have benefited from The Struggle for Africa, 'The Glory of Negro History,’ as well as other works cited in my bibliography, and Basil Davidson, a strong advocate of African solutions to African problems. I borrowed the dedication phrase from his book Can Africa Survive?

I would like to thank Mrs. Blanche La Guma and Dr. Cecil Anthony Abrahams, Mr. Junpei Hasumi, and Mr. Masaki Ota.

I met the two South Africans while they were forced to live in exile. Blanche welcomed our family to lunch at her temporary house in London in 1992, and has kindly permitted me to use her correspondence.

Cecil accepted me with his family at his house in Canada in 1987. He talked about La Guma and gave me the chance to take part in the 1988 La Guma / Bessie Head Memorial Conference, where I met Blanche for the first time.

Both Blanche and Cecil are now back in South Africa. Blanche enjoys her retired life and Cecil plays an important role at the University of Western Cape.

Mr. Hasumi visited Harare this March again and offered me some precious information about Zimbabwe. Mr. Ota gave me some advice on the AIDS issue. They were also kind enough to proofread some sections of my manuscript. Both Mr. Hasumi and Mr. Ota are medical students.

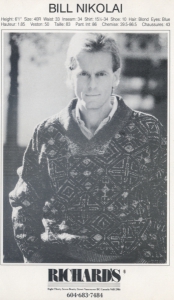

This time again, I wish to thank both Mr. William (Bill) Nikolai, my friend, editor and former colleague (now living in Canada), and Mondo Books, my publisher.

In Miyazaki, Japan Yoshi

<Bibliography>

CHAPTER One

1. Books

Basil Davidson, Can Africa Survive? (Boston: Little, Brown and Company, 1974)

N’gugi wa Thiong’o, Writers in Politics (London: Heinemann Educational Books, 1981)

N’gugi wa Thiong’o, Writing Against Neocolonialism (Middlesex: Vita Books, 1986)

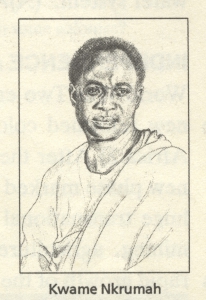

Kwame Nkrumah, Autobiography (London: Panaf, 1957).

Kwame Nkrumah, Africa Must Unite (London: Panaf, 1963).

Kwame Nkrumah, Neocolonialism: The Last Stage of Imperialism (London: Panaf, 1965).

Ed. Mai Palmberg, The Struggle for Africa (London: Zed Press, 1983).

Andro Proctor et al, People and Power Book Two (Harare: Academic Books, 1992)

Richard Wright, Black Power (New York: Harper & Brothers, 1954).

Steve Biko: I Write What I Like (New York: Harper & Row, 1978).

2. Periodicals

Brook Larmer, “The New Colonialismーnot Since 1945 Have So Many Nations Needed Rebuilding" in Newsweek (August 1, 1994).

David Gordon, “Haves and Have-NotsーWhat about those who can’t afford the new AIDS drugs? The view from the rest of the world" in Newsweek (December 9, 1996).

3. TV Film

African Series 1-8. 1983. NHK Educational.

CHAPTER Two

1. Books

Cecil Anthony Abrahams, Alex La Guma (Boston: Twayne Publishers, 1985).

Alex La Guma, A Walk in the Night (Ibadan: Mbari Publications, 1962).

Alex La Guma, And a Threefold Cord (Berlin: Seven Seas Publishers, 1964).

Gonzo H. Musengezi, The Honourable MP (Harare: Mambo Press, 1984).

2. Periodicals

“Alex La Guma’s First NovelーBanned by the Sabotage Act" in New Age (August 9, 1962).

Donna Bryson, “Housing South Africans still has long way to go" in the Daily Yomiuri (September 17, 1996).

Mary Braid, “Crooks push Cape Town’s credentials" in the Daily Yomiuri (August 24, 1997).

“Mbeki takes over as president of ANC" in the Daily Yomiuri (December 12, 1997).

3. Film

Cry Freedom. 1987. A director: Richard Attenborough.

CHAPTER Three

1. Books

秋山武久、『HIV感染症』(南山堂、1997年) [AKIYAMA Takehisa, HIV Infectious Diseases (Tokyo:Nanzando,1997)].国立大学保健管理施設協議会特別委員会、『エイズ教職員のためのガイドブック’98』(国立大学保健管理施設協議会特別委員会、1998年) [Ed. by the Special Committee of the Health Facilities of National Universities, AIDSーA ’98 Guide Book for University Teachers and Officials (the Special Committee of the Health Facilities of National Universities, 1998)] .

2. Periodicals

<On AIDS>

“'AIDS orphans’ rise as Africa battles disease" in the Daily Yomiuri (August 7, 1994).

Karl Maier, “Aids epidemic chokes the life of southern Africa" in the Independent included in the Daily Yomiuri (July 30, 1995).

Roger J. Pomerantz and Didier Trono, “Genetic therapies for HIV infections: promise for the future" in AIDS (1995), 9: 985-993.

John Balzar, “In Uganda, a scourge on families" in the Los Angeles Times included in the Daily Yomiuri (November 27, 1995).

“AIDS onslaughter straining resources in Africa" in the Daily Yomiuri (April 30, 1996).

“Targetting a Deadly Scrap of Genetic Code" in Newsweek (December 9, 1996).

Joanne Kenen, “Reserchers: An AIDS cure likely would involve multidrug therapies" in the Daily Yomiuri (February 1, 1997).

“Zimbabwe battles with alarming rise in rapes" in the Daily Yomiuri (August 17, 1997).

“AIDS rivals malaria as killer in Africa" in the Daily Yomiuri (December 9, 1997).

<On Zaire>

David Orr, “A nation at his finger tips" in the Daily Yomiuri (November 24, 1996).

William Wallis, “Zaire’s Mobutu faces difficult homecoming" in the Daily Yomiuri (December 17, 1996).

Mary Braid, “West gives Mobutu green light to unleash dogs of war in Zaire" in the Daily Yomiuri (February 2, 1997).

Lucy KomIsar, “U.S. Put Him In, Now Get Mobutu Out" in the Daily Yomiuri (February 11, 1997).

Helen Watson Winternitz, “The U.S. Must Cut Its Ties to Mobutu" in the Los Angeles Times included in the Daily Yomiuri (March 24, 1997).

Bob Drogin, “Zaire’s Elite Seek to Keep Positionsーand Wealth" in the Los Angeles Times included in the Daily Yomiuri (March 31, 1997).

Bob Drogin, “Ali Won the Fight, But Zaire Was the Loser" in the Washington Post included in the Daily Yomiuri (April 4, 1997).

Basil Davidson, “Zair’s Turmoil Invites an African Solution" in the Los Angeles Times included in the Daily Yomiuri (April 28, 1997).

Susan Linnee, “Rift on the river: Rebels getting snagged?" in the Daily Yomiuri (April 28, 1997).

Reuben Abati, “World needs to get more involved in Zaire" in the Daily Yomiuri (May 11, 1997).

“Mobutu escapes to Morocco after civil war defeat" in the Daily Yomiuri (May 19, 1997).

“Kabila wins Zaire・ can he keep it?" in the Daily Yomiuri (May 20, 1997).

“Zaire’s Second Chance" in the Washington Post included in the Daily Yomiuri (May 23, 1997).

“Kabila stalls on naming new government" in the Daily Yomiuri (May 23, 1997).

Julius Nyerere, “Pushing Kabila on Early election unrealistic" in the Los Angeles Times included in the Daily Yomiuri (May 25, 1997).

“Kabila takes oath as president of Congo" in the Daily Yomiuri (May 31, 1997).

Mike Tidwell, “Looking Back in Anger: Life in Mobutu’s Zair" in the Washington Post included in the Daily Yomiuri (June 6, 1997).

Ann M. Simmons, “In Congo, Hopes Rise With Fall of Dictator" in the Los Angeles Times included in the Daily Yomiuri (June 23, 1997).

Tina Susman, “Mobutu ーlast of Africa’s Cold War relics" in the Daily Yomiuri (September 9, 1997).

Helen Watson Wintemitz, “Overcoming Mobutu’s Sad Legacy in Congo" in the Los Angeles Times included in the Daily Yomiuri (September 29,

1997).

<On Harare>

“Price rises trigger Zimbabwe riots" in the Daily Yomiuri (January 21, 1998).

“Zimbabwe president warns rioters" in the Daily Yomiuri (January 22, 1998).

3. Dictionary

Stedman’s Medical Dictionary 26th Edition (London: Williams & Wilkins, 1995).

CHAPTER Four

1. Books

Herman Bartelen, The Story of American Popular Music (Tokyo: Macmillan Laguagehouse, 1997).

Langston Hughes, “The Glory of Negro History" in The Langston Hughes Reader (New York: George Braziller, 1958), pp. 464-480.

Eileen Southern, The Music of Black Americans (New York: W・W・Norton & Company, 1983).

Howard Thurman, Deep River and the Negro Spirituals Speak of Life AND Death (Richmond: Friends United Press, 1975).

2. Periodicals

鈴木啓志、「ゴスペルという黒い宗教音楽」(ミュージック・マガジン増刊号、1986年12月)。

Roxanne Brown, “The Glory of Gospel" in Ebony (May, 1988).

Lisa C. Jones, “Kirk Franklin New Gospel Sensation" in Ebony (October, 1995).

Lisa Jones Townsel, “Gospel Star Kirk Franklin Back From the Brink of Death" in Ebony (April, 1997).

<奥付け>

著者●玉田吉行(たまだよしゆき)

1949年、兵庫県に生まれる。

翻訳書にアレックス・ラ・グーマ著『まして束ねし縄なれば』、注訳書にAlex La Guma, A Walk in the Night,、Alex La Guma, And a Threefold Cord、著書に『箱舟一21世紀に向けて』(共著),、Africa Today 1 Africa and its Descndants (いずれも門土社刊)がある。

宮崎医科大学助教授。

校閲●William Nikolai

Born in Vancouver, Canada in 1956 and graduated from the University of British Columbia. He was a teacher of English at Fukuoka University of Education and Miyazaki Medical College and now conducts reserch in cross-cultural communication in Canada.

挿画●小島けい

<テキストの解説>を、門土社(横浜)のメールマガジン「モンド通信」に連載しました。→「Africa and Its Descendants 2 アフリカとその末裔たち2一覧」

執筆年

1998年

収録・公開

英文書、Mondo Books

ダウンロード

Africa and Its Descendants Neo-colonial Stage – Africa Today Series 02