つれづれに:大寒

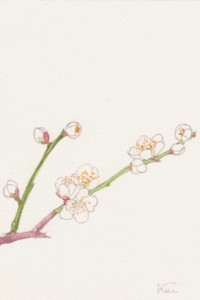

2、3日前に→「梅」の花が咲いているのを見かけた。京都の北野天満宮とか梅の名所はたしか2月に入ってからだったような気がする。(→「梅の季節に」)寒い時期である。京都の錦市場(↓)は北陸からの品物の通路でもあり、寒い風の通り道でもあると聞いたことがある。(→「装画第1号」)南の地域にいて、冬の一番寒い時期がほとんどないのに慣れてしまっているので、この辺りは旧暦と大きくずれている感じが強い。

今日から大寒(だいかん)の時期に入る。今年の小寒(1月5日~1月19日)はずいぶんと暖かかった。来週の火曜日くらいから氷点下になる予報が出ているが、それもしばらくの間だろう。昨日と同じように、ぐずついた一日である。それもあしたの午前中くらいで終わる予報だ。その後は、しばらく晴れの日が続きそうである。

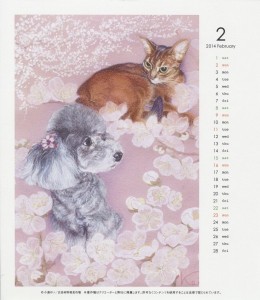

ぺぺとリリと梅:「私の散歩道2014~犬・猫・ときどき馬」2月

昨日はどこかで梅の写真を撮ろうと白浜にカメラを持って行ったが、通る道の近くにはいい梅の樹がなかった。青島への旧道への入り口をしばらく行くと、右手に好燐梅(↓)の掲示が見える。市が山肌にたくさん梅の樹を植えて公園にしている。一度妻と二人で自転車で行ったことがある。線路脇で「好燐梅はどこですか?」と尋ねたら、「あっち、少し向こうですよ」と教えてくれた。しかし、自転車をこいでもこいでも行き着かなかった。緩やかな坂道が延々と続いていた。この前回って来た自治会の回覧板には梅見の行事が予定されていて、2月の10日だそうだ。参加者にはぜんざいがふるまわれると書いてあった。

昨日は今日と同じで小雨の降る天気だったが、白浜への行き帰りにほとんど雨に当たらなかったのは幸いだった。雨が止んでいる午前中に少しの時間だが、レタスの再植え替えをやった。畑の広さも限られているし、レタスの種は細かくてたくさん苗が出来るので、ついぎっしりと植え替える(↓)くせがついている。それを、また植え替えて一つ一つが大きくなるようにしているのである。年末にまだ小さい時に毎日摘んで食べていたら、葉が少々不足気味になった。たまたま最終日の29日にレタスが半額になっていたのを2個買って、しばらく摘むのを止めていた。だいぶ大きくなっている。摘むのをまた再開できそうで、これで4月くらいまでは大丈夫である。虫が出始めるころに、希釈した酢を撒(ま)いて、何とか食い止められるといいが。

梅の写真は撮れなかったが、何枚か写真は撮ってきた。途中で見るラーメン屋さんの写真も撮ってきた。先週は駐車場に車が1台もなかったが、昨日は9台も止まっていた。大盛況である。こんな日が続けば、店を閉めずに済むかも知れない。要らぬお世話だが。

加江田川の河口には、この時期水鳥がたくさんいる。その写真も撮った。曇り空で川や海もどちらかというとグレイがかってはいたが。水鳥には水の色は無関係である。こちらも要らぬお世話だ。

ぐずつき加減だったので、青島の参道には人出がほとんどなかった。店の光景を撮るいつもの場所には、偶然一人もいなかった。青島神社への橋の辺りには傘をさしながら歩く参詣客がちらほらいただけだった。

いつものみらいはしと白浜海岸の2枚である。来週から少し気温が下がりそうだが、2月4日には春が立ち、寒さが和らぐのももうすぐである。