つれづれに:修善寺(しゅぜんじ)

立原正秋の住んでいた鎌倉に行く前に、伊豆に寄ってみたくなった。特に目的があったわけではないが、伊豆の踊子に出て来る修善寺と下田と、前から気になっていた大島には一度行ってみたかった。出かけるときはいつもそうだが、行って何かをするというよりは、ただ行ってみるということが多い。修善寺も伊豆の踊子で地名を見た時から、一度行きたいと思っていた。先ずは行ってみるか、そんな感じだった。

いつもそうだが、行く前に詳しく調べていくことはない。その時も、先ず新幹線(↑)で熱海まで行って、そこから小田急で伊東に行き、その後はバスで修善寺まで、そんな感じだった。わりとすんなりと修善寺に着いた。宿はユースホステル(↓)に直接行って、そこに泊ることにした。安かったし、予約せずに泊れたので、その時期にはユースホステルを何回か利用した。

修善寺では、地名と同じ名前の寺と温泉街に行った。伊豆の踊子の中の旅芸人一座が修善寺、湯ヶ島から天城峠を越えて、湯ヶ野、下田と辿(たど)ったコースを歩いてみる手もあったが、ちらっと頭をかすめただけだった。

修善寺の境内では桜が咲いていた。3月の初めだったので、まさかソメイヨシノではと近付いてよく見ると、山桜だった。伊豆には温泉場があちこちにある。湯ヶ島や湯ヶ野など、湯のつく地名も見かける。東京からも利用しやすく、観光客も多い。伊豆の踊子の主人公も、東京から行きやすく、温泉にも浸かれると考えたのかも知れない。修善寺にも温泉街があったので、夕方頃にでかけた。暮らしていた地域の近くに温泉場はなかったので、温泉があると今でも浸かりたくなる。

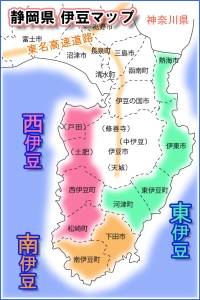

修善寺のあとは伊東までバスで戻って、小田急で下田に行こうと考えていたが、西海岸の浜辺がきれいだと誰かが話しているのを聞いて、海が見たくなった。戸田(へた)海岸と土肥(とい)海岸が特にきれいだと誰かが教えてくれたので、バスの時刻を調べて戸田に行った。修善寺から真西の方角にあり、バスで1時間ほどの距離だった。教えてもらった通り、海水が澄んでいて、とてもきれいな海岸線だった。