ZoomAA第3回目報告(2024年1月28日分)

ZoomAA第3回目報告(2024年1月28日分)

つれづれに:下田

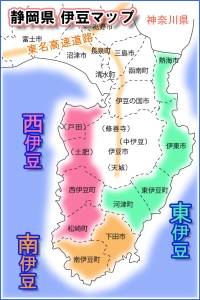

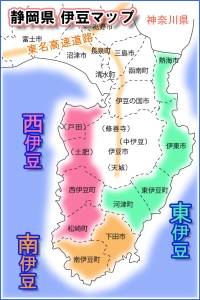

伊豆西海岸の戸田(へた)から、南伊豆の下田に行った。黒船が来た下田の港を見てみたかったからである。戸田(へた)を朝早く発って、先ずは修善寺に戻り、バスを乗り換えて伊東に行き、小田急で下田に着いた。もちろん、昼はとっくに過ぎていた。1970年代の、たしか半ばの話である。

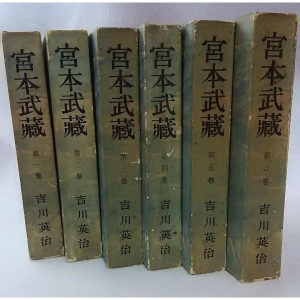

受験勉強としては出来なかったが、日本の歴史には興味もあり、時々史実を掘り下げて考えてみたことはある。大学の4年目辺りに家庭教師を頼まれて経済的に少し余裕が出てから、古本屋に行くようになっていた。吉川英治の全集宮本武蔵(↓)を買い込んで読んだとき、主人公が今の岡山、当時の美作(みまさか)宮本村から戦(いくさ)に出たという書き出しが、変に面白かった。現実とは違う局面の話だった日本史の関ケ原の戦いで「武蔵は実際に殺し合っていたんだ」と思うと、遠くの話が身近なものに思えた。西軍の一番下っ端の歩兵だったから、敗者側にいても何とか生き残ったという設定だった。幕末や維新にも少し関心があり、黒船が下田に来たと知って、いつか下田の港から海を見に行ってみるかという気持ちになっていた。

遠回りをして辿(たど)り着いたわりには、港に行って実際に港から海を見た時には「そうなんや、この港に黒船(↓)が来たんや」と思っただけだった。下田はそれで充分だった。しかし、最近下田の黒船が、私の中で思わぬ展開を見せた。最初から西伊豆に行くつもりなら、新幹線で降りた熱海の手前の沼津駅から伊豆箱根鉄道を使って西海岸に直接に行く方が、たぶん効率がいい。戸田からも西海岸回りで下田に行けば、南端の石廊崎灯台からの壮大な海を見たあと、下田に行けたかも知れない。しかし、計画性もないし、効率も悪い。遠回りばかりである。何か自分の生きて来た縮図のような行程である。

つれづれに:快晴

火曜日と水曜日は風も強くて寒かった。さすがに大寒(だいかん)の時期(1月20日~2月4日)である。それでも、木曜日は少しは風も収まった。昨日も気温は低かったが、さほど風はなく快晴だった。

無事に自転車で白浜に行けたのはありがたいことである。先週はいつ降ってもおかしくない、どんよりとした中だったので、いつも定点から撮る写真を一部比べることにした。

家を出て大きな道路に出ると、加江田の山(↑)がくっきりと見える、もちろん、机の位置からも加江田の山が見えるし、再任後木花に研究室が出来たときも、窓からもっと近くの加江田の山が見えた。部屋が3階にあったので、下にはいつも学生の姿が見えた。再任後3年目だったか、教員が余りにも教養科目に消極的で学生の選択肢が狭いので、可能な限り持とうと3クラスの教養科目を目一杯持ったことがある。お昼休みに下を見ると、角の350人収容の講義室に長蛇の列が出来ていた。初めて見る光景だったので「何やろ?」と思ったが、講義室に行ってみてわかった。人で溢れかえっていた。自分の科目だったのである。3科目で1000人近く、350人収容の講義室では450人を超えて、座席のない階段の床にたくさんの学生が座っていた。急遽(きょ)同じ授業を木曜日の1コマ目に入れ、希望者に移ってもらった。100人余りが移ってくれて助かった。しかし、成績をつける段になって苦戦するとは、始まった頃には思わなかった。定年退職後のことである。しかし、読んでも読んでも終わらない課題を何とか読み終えて成績をつけたあと、次の年からは、前のように上限150人に戻そうと思った。担当する側も教養を大事にしなかったが、学生の方も粗末に考えている人が多かった、というのを改めて実感したからである。あんなにたくさんの学生を受け入れてかなり大変な思いをしたが、よかったのか、悪かったのか?

ラーメン屋さん、今日も駐車場の車が7台も停まっていた。写真を撮ったあと、自転車をこぎ出したときにもう1台別の車が入って来たから、合計8台(上)である。先週が9台(下)だったから、この調子が続けば、営業続行も可能かも知れない。やっぱり、要らぬお世話か?

先週はぐずつき加減のせいで、青島の参道には人出がほとんどなかった(下)が、昨日は普段に戻っていた(上)。

いつもの曽山寺浜にかかるみらいはしからの海は、晴れていると特にきれいである。橋の欄干の曲線とうまくマッチしている。写真では見えないが、こげ茶色の塗装が所々剥(は)げかけている。潮風に晒(さら)されているから、腐敗も早いのだろう。

鍼灸整骨院の前の白浜の海も色が深かった。波も穏やかだった。潮が引き加減だったので、砂浜の部分が多かったが、同じ位置から写真を撮ると、砂浜の部分がほとんど写らなかった。

青島から尾鈴山系を背景にしたシーガイア辺りの光景も、いつもながらなかなかだった。先々週はサイクリングを続けていたカナダの青年と久しぶりに英語で話をし、先週は、普通に自転車をこいでいたら、自転車で付き添う男性のトレーナーらしき人に背後から突然「すみません、のいて下さい」と言われて、びっくりした。実業団の長距離ランナーらしき女性が二人、かなりのスピードで通り過ぎて行った。道幅はあるので、横に並んで走る側が1列になれば済む話で、突然後ろから「のいて下さい」と言われる謂れはないが、ランナーも通りすがりに「すみません」と小さな声で言ってたから、ま、しゃーないか?

つれづれに:西海岸

西海岸とは言っても、サンフランシスコやロサンジェルスの西海岸ではなく、伊豆の西海岸である。鎌倉に行く前に、伊豆に寄った時の話だ。熱海、伊東経由で修善寺に着き、一泊して修善寺の境内と温泉街に行った。そのあと伊東に戻って小田急で下田に行こうと思っていたが、海がきれいだという話を聞いて、急遽(きょ)バスで逆方向の戸田(へた)海岸に出かけることにした。きれいな海で、海の水が澄んでいた。ユースホステルに一泊して、長いこと海を眺めていた。

きれいな海を見たいと思ったのは、瀬戸内海が目に見えて汚れていたからだろう。その頃は毎朝、家の近くの川の堤防を走っていた。夜の授業から帰ってもなかなか眠られず、そのまま朝を迎えて走りに出るときもあった、南に10キロほど行けば、海に着く。その川の河口付近の海が、すっかり汚れてしまった姿が哀しかった。1970年に大学に入ったので、70年代の半ばのことである。(→「引っ越しのあと」)

西側の紡績工場、引っ越した先の家からその工場が見えた

堤防沿いに見える製紙会社はひどかった。どろどろのパルプみたいな液状の物質を工場から溝に排出しているのを見て、気味が悪かった。海岸線には東に地元の化学工場があり、西には化学工場や紡績会社がぎっしりと並んでいた。小学生の時にその砂浜に潮干狩りに行った記憶があるから、汚染は急速に広がったというわけだろう。

その時は知らなかったが、南アフリカの文学を理解したいと歴史を辿(たど)ったとき、1964年にリボニアの裁判でネルソン・マンデラが終身刑を言い渡されて南アフリカは指導者が地上にいなくなる暗黒の時代に入ったという史実を知った。1960年のシャープヴィル虐殺の暴挙に、表向きは国連も西側諸国に経済制裁を呼び掛けた。アメリカ、イギリス、西ドイツ、日本などに協力要請の親書を送ったのは、政府が相当慌てていたということだろう。西側の先進国は白人政府とつるんで利益を分け合っていたのだから、方針を受け入れるわけにはいかないが、少しは支援のポーズだけは取った。しかし、西ドイツと日本は、第2次大戦で途切れていた通商条約を何の恥じらいもなく再締結した。日本の大手の製鉄会社の再締結は、南アフリカの人にとっては予想以上に政局に影響を及ぼす裏切り行為だった。アフリカ人の抵抗に勢いがあって、そのままアパルトヘイトが廃止されそうな雰囲気がアフリカ人側にも白人側にもあったからだ。そのあと、日本は高度経済成長期に突入した。新幹線が走り出した。1964年の東京オリンピックはその幕開けだったわけだ。(→「アフリカ・アメリカ・日本」)

大型建設も始まり、都会には巨大なビルも建ち始めた。高速道路が走り、田舎の隅々まで道路が舗装された。大量消費の社会を支える化学会社や紡績会社などが、猛烈な勢いで生産を始めた。自動車や家電製品も大量に造られた。環境汚染など、気にしている余裕もなかったわけである。堤防を走りながら見た光景は、まさにその高度経済成長の一端だった、その時は、気づかなかった。

修善寺から伊豆の西海岸のきれいな海を見に行きたかったのは、瀬戸内海の淀んだ風景に馴染(なじ)んでいたせいかも知れない。