つれづれに:1860年

井伊直弼

1860年が日米でも歴史の転換点で(→「日1860」↑、→「日本1860年」、→「米1860」、→「アメリカ1860年」)、その後の経緯を考えると大きな潮目だったことに気づいて、齧(かじ)ったことのある他の国の歴史についても考えてみた。1860年より少し遅れ気味ではあったが、その辺りがどの国にとっても大きな潮目だと確認できた。(→「南アフリカ1860」、→「南アフリカ1860年」、→「コンゴ1860」、→「コンゴ1860年」、→「ガーナ1860」、→「ジンバブエ1860」、→「ケニア1860」、→「ケニア1860年」)

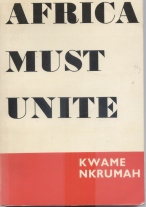

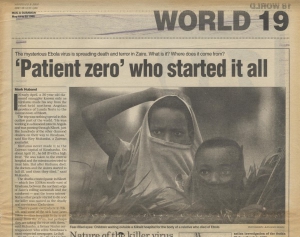

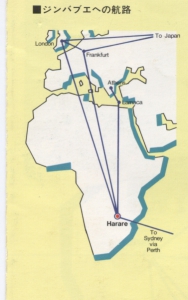

アメリカは修士論文のテーマに選んだRichard Wright (1908-1960、↑)の小説で、南アフリカはAlex La Guma (1925-1985)の物語で、コンゴはエボラ出血熱関連で、ガーナはライトの訪問記で、ジンバブエは在外研究で、ケニアはグギさんの評論とエイズの小説の日本語訳で、必要に迫られて歴史を齧(かじ)ることになった。歴史を知らずに、とても文学は理解できなかったからである。文学のための文学は、絵空事に過ぎないと、ハラレで暮らして思い知った。

ジンバブエの場合は、過去の歴史が今に直接繋(つな)がっている、と肌で感じた。現在とは無縁の遠い昔のことにように思えていたものが、はっきりと眼の前に広がって見えたからである。ジンバブエ大学での在外研究の名目で首都ハラレに住んだとき、白人街に一軒家(↓)を借りて、家族で3ケ月ほど暮らした。

スイス人から借りた500坪ほどの借家

その家にガーデンボーイとして雇われていたショナ人のゲイリーとすぐに仲良くなり、帰国前にその人の子供たちが通う小学校を訪ね、そのあとゲイリーの家に行った。小学校では校長が授業をやめて、生徒による演技で(↓)歓迎してくれた。私たちはその村の最初の外国人だったそうである。

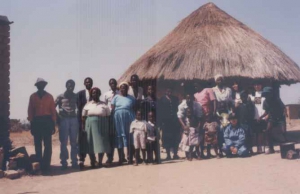

家では、両親や親戚一同と会うことができた。小学校でたくさん写真を撮ってフィルムが残り少なくなっていたが、向こうの広い丘の先祖のお墓を撮るように頼まれた。ゲイリーの話によれば、月額4000円ほどで雇われ、ボーイやメイド用の小部屋に寝泊まりして、家族と離れ離れの生活をしていた。小さい時に出稼ぎに出る父親に連れられてハラレに行き、そこの小学校に通ったそうである。ハラレ最大のスラム街ムバレに住み、父親は短期契約の仕事を転々とした。ゲイリーもまた、父親と同じ道を歩いた。1980年の独立戦争では村に帰る途中で腰の辺りを撃たれ、死にかけたという。独立しても、ゲイリーのような出稼ぎの短期労働者の賃金は上がらず、職も転々としている。日曜日ごとに聖歌隊で歌っていた教会で、ガーデンボーイの職を紹介されて、私たちと出会ったというわけである。村で会った父親は、年老いて出稼ぎの仕事がきつくなり、村に戻っていたのである。

両親の住居の前に親戚一同が勢ぞろい、左端が父親

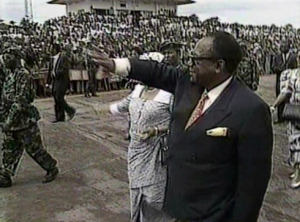

セシル・ローズ(↓)が私設の軍隊を引き連れて、ヨハネスブルグに次ぐ第2の金鉱脈を見つけにやって来たが、思わしい鉱脈が見つからなかった。代わりにそのまま居ついてしまい、アフリカ人から土地と家畜を奪って、自分の名前をつけた国まで作ってしまった。ゲイリーの祖父の代から、ヨーロッパ人移住者が居座って、搾取体制の中に組み入れられ、父親も、ゲイリーも同じように短期契約の賃金労働者として搾り取られてきたのである。もちろん、1980年に独立して同じショナ人のムガベ政権になってはいるが、大多数の人たちは搾り取られ続けている。

「アフリカシリーズ」から

ジンバブエ大学に行ったのは1992年で、セシル・ローズが来てから102年後のことである。元白人の大学だったジンバブエ大学は、今では学生の90パーセントがアフリカ人だが、キャンパスではアフリカ人同士が英語で会話している場合が多かった。僅か100年で、侵略者の言葉が行き渡ったということである。3ケ月足らずと滞在期間は短かったが、遠い過去の話ではなかったハラレの現実を突きつけられて、その後長い間消化できないまま、今に至っている。

ジンバブエ大学のキャンパス

日本が鎖国をしている間に、ヨーロッパでは大きな変化があった。産業中心の社会に変貌したのである。長い間続いた奴隷貿易による蓄積資本で産業革命が可能になり、経済規模が飛躍的に拡大したからである。金持ち層は奴隷貿易より利益の見込める植民地支配に舵(かじ)を切った。そこで求められたのは更なる生産のための安価な原材料と労働力、それに機械で作り出すようになった製品を売り捌(さば)くための市場で、アフリカの植民地争奪戦は激化した。植民地の取り分を決めるためにベルリンに集まったのが1884-85年である。1860年はそういった産業化の流れの真っ只中にあったわけで、黒船に脅され開国した日本も加わって、植民地支配がますます強化されて行く歴史の流れの世界的な潮目だったのである。

セシル・ローズが駐留したセシルズスクウェア近くのジャカランダ

『作家、その政治とのかかわり』(Writers in Politics)

『作家、その政治とのかかわり』(Writers in Politics)

ワグムンダ・ゲテリア『ナイス・ピープル』

ワグムンダ・ゲテリア『ナイス・ピープル』