つれづれに:江之電と「天国と地獄」

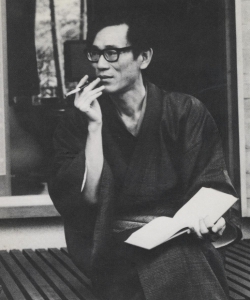

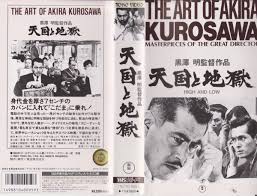

海岸道路を見て歩くには、江之電が便利だったが、江之電に乗りたかった理由は他にもあった。黒澤明監督の「天国と地獄」に出て来たシーンが目に焼き付いていたからである。一度近くで見てみたいと思っていた。録音した江之電の音を手掛かりにして犯人の動向を割り出し、江之島の見える高台の別荘で逮捕することに成功した。電車の架線の出す音が特徴的だったことにヒントを得て、別荘を割り出していた。今では考えられないが、今以上にあほな男社会で、煙草(たばこ)の煙がもうもうとする中で行われていた捜査会議が、いかにもその時代を象徴していた。男中心のあほな基本構造はそう変わっていないように見えるが、少なくとも職員室や捜査会議で煙草を吸えることはないだろう。

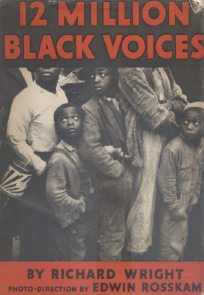

「天国と地獄」は1963年の製作である。翌年に東京オリンピックがあった。後に南アフリカの作家の作品を理解するのに歴史を辿(たど)り、日本がアパルトヘイト政権と深く関わっていることを知った。第二次大戦で中断されていた通商条約を結んで白人政権に加担した日本は、南アフリカの人にとっては経済を優先する恥知らずの国である。1960年の大量虐殺でアフリカ人側がオランダ人とイギリス人の連合政権の横暴に耐えかねて武力闘争を開始したとき、アパルトヘイト政権はなりふり構わず欧米や日本に協力を求めて力でねじ伏せしまった。ネルソン・マンデラなどの指導者たちは逮捕され、終身刑を言い渡されてロベン島に送られた。1964年のことである。南アフリカは地上での指導者を失い暗黒の時代に入り、日本は高度経済成長時代に突入した。映画はその頃の話である。

映画を見たのは三ノ宮の高架下のビッグ劇場という映画館だった。旧作が3本1000円だった。夜の授業に行くつもりで家を出たが、三ノ宮で阪急電車に乗り換えるときに、大学には行かずに映画館に行き先を変えることも多かった。シドニー・ポワチエ(Sidney Poitier、1927-2022)の「いつも心に太陽を」(To Sir with Love)、「谷間の百合」(The Lily of the Valley)、「招かれざる客」(Guess Who’s Coming to Dinner)や黒澤明の「赤ひげ」などは、無為な日々を過ごしていた私の心にも充分に響いてきた。のちに、まさか授業で「招かれざる客」を使うとは、その時は思いもしなかった。

阪急に乗り換える時に利用した国鉄三ノ宮駅(今はJR)