つれづれに:桜まつり

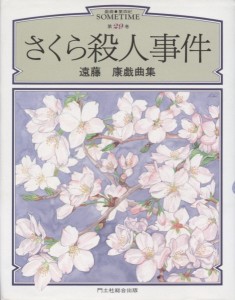

→「桜」桜が満開である。妻が出版社から装画を頼まれたころ、桜の枝を拝借して来て、絵にしてもらった・装画の他にも、カレンダーにもよく使った。

→遠藤康『さくら殺人事件』(小島けい装画、1994/8/4)

木花神社では3月30日(土)に桜まつりをやったらしい。たぶん、今年初めての催しである。神社にはそれほど桜の樹はないので、何個所かをである。前の日に、若い人が何人か竹を切り、提灯を階段や境内に吊す作業をしていた。

高台の公園での夏祭りも同じように力を合わせて準備しているんだろう。コロナで3年ほど中止になっていたが、去年は8月に復活させたようだ。開催の掲示板は見たが、実際には見ていない。花火の音も聞かなかった。

金曜日に白浜に行ったときも、折生迫の県水産試験場の桜も満開だった。

帰りに加江田の果樹園に寄ったときも、加江田川の橋の手前の沿道の桜並木もきれいに花を咲かせていた。果樹園では秋の初めに小蜜柑(みかん)と(はっさく)が出たあとしばらくお休みで、そのあと日向夏(ひゅうがなつ)が出る。見た目のよくないのもあるが、味は深みがあっておいしい。丹精込めて作っているのが伝わって来る。金曜日も、東京の息子夫婦に送る日向夏を買いに行った。柑橘類が好きらしく、楽しみにしてくれているようだ。

明石に住んでいたときに、妻と二人で吉野の奥千本(↓)に行ったことがある。昼から出かけたので、西行庵の近くの芭蕉の碑「露とくとく 誠に浮世 すすがばや」を見た時には薄暗くなっていた。(→「無題」 、1978)

明石からでも、奈良は遠い。国鉄で大阪に行き、どこかで近鉄に乗り換えて吉野に行ったと思う。相当な時間がかかった。昼から出かけたので、すぐに夕暮れになった。うす暗くなっている中で遠目に見る中千本(↓)も、幽玄で見応えがあった。結婚したすぐあと辺りだったと思う。結婚を決めてすぐにいっしょに暮らし始めたのはよかったが、次の年には娘が生まれたので、二人の時間が短かった。その頃、授業やホームルームやクラブにと、時間に追われる毎日だった。今ならもう少し時間の使い方も違ったと思うが、その時はそれが精一杯だった気もする。

白浜の鍼灸(しんきゅう)整骨院で揉(も)んでもらいながら「観音池に電話をかけて開花状況を聞いたら、まだ3分咲きということでしたね。桜並木もものすごいきれいですよ。ロープウィもあって、山肌一面の桜も見事です。観覧車もありますね」と言うのを聞いた。 観音池をウェブで調べたとき、堀切峠も桜(↓)の名所に上がっていた。堀切にはよくでかけるが、桜の名所という認識はなかった。来年くらいは、桜を見にでかけるのもいいか。