HP→「ノアと三太」にも載せてあります。

つれづれに:ライトシンポジウム

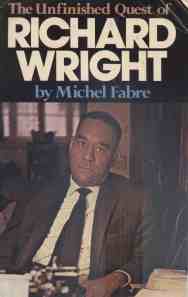

ある日、「黒人研究の会」(6月29日)の会員から電話があった。秋にライトのシンポジウムがあるからいっしょに行きませんかという誘いだった。ファーブルさんも来るらしかった。ファーブルさんと会うことを考えたことはなかったので、会えるんやと思ったら急に会いたくなった。その場で「行きましょう」と返事をした。ファーブルさんには「修士論文」(6月18日)で『リチャード・ライトの未完の探求』(↓、The Unfinished Quest of Richard Wright)を読んだ時に変に感動して、自分の書いたもののレベルも知りたくて、英訳(→「修論あれこれ」、7月8日、→「紀要」、7月18日)といっしょに手紙を書いてパリの自宅に送っていた。実際に会えるとは考えてもみなかった。(→「リチャード・ライトの世界」、2019年5月20日)

その人は早稲田の博士課程を修了したあと愛知にある私学の専任をしていて、会の案内やら総会やらで面識もあった。ライトに関心があるらしく、会誌に私が書いているのを読んでいたようだ。11月の終わりにミシシッピ州立大学であるという。ホリデイインに泊ると言ったら「私もそこに泊りますから、前日にホテルでお会いしましょう」と言うことだった。事情を知らなくてメンフィス(↓)まで行ってバスに乗ろうとしたが、当日便はもうないらしく、タクシーを使う羽目になった。2時間ほどかかった。ドルと円の換算機能が働かずに、きっと3~4万円は払った気がする。オックスフォードという州の北側にある閑静な大学街で、約束通りその人が先に来てホテルで待っていた。

当日の朝、会場に行ったらファーブルさんと他の何人かが写真を撮ってもらうところだった。「よく来ましたね、こっちにいらっしゃい。一緒に写真を撮りましょう」と手招きしてくれた。最初の写真はその時のものである。ライトの死後25周年の記念シンポジウムだったらしく、雑誌が特集を組んで、その中にもこの写真が紹介された。翌日の地元の新聞にもこの写真が使われたらしく、参加者にコピーが配られた。受付では資料(↓)もたくさん配られた。

普段本でしかお目にかかれない人たちがたくさん集まっていた。ゲストスピーカーも大抵は本で読んだことがある人たちだった。普段の会話なら難儀したと思うが、いつも読んでいる語彙と重なることが多かったからか、大体内容は理解できた。しかし、学会でじっと座ったままで聞いてばかりは、基本的には苦手だ。ファーブルさんが来ている、それだけで来たようなものだったから、何とか最後まで座っていた。その夜、ファーブルさんが泊っていた寮の一室に呼んでもらった。日本からの留学生や出張で来ていた学者に伯谷さん(↓)というゲストスピーカーも同席していた。ライトに関する論文集で名前を見かけたことはあったが、よくは知らなかった。→「リチャード・ライト死後25周年シンポジウム」(2019年3月13日)

ファーブルさんは「手紙をくれてましたね。今日の発表でもあなたと同じ擬声語について話をしてる人がいましたねえ。私をMr. Fabreと呼ぶけど、私はヨシ(yoshi)と呼んでるので、ミシェール(michel)と呼んで下さい。その方が公平だから」と言っていた。偉い人は偉そうにする必要ないもんなあ、と感心しながら聞いていた。ただ、英語をしゃべるのを拒んで来たせいで、思うように言葉が出て来なかった。いっしょに来ていた人が「玉田さん、英米学科でしょ。私が通訳しましょか?」と見兼ねて言っていた。英訳を渡したんやから、今度は自分で英語をしゃべればいいか、とぼんやりと考えていた。最後の辺りで、伯谷さんが話しかけて来た。あなたの近くの淡路島出身、広島大4年の時にアメリカに来て、今はオハイオ州ケント州立大学で英語教授、そんな話だった。最後に「玉田さん、再来年のサンフランシスコのMLAで発表しませんか?」と誘ってくれた。シンポジウムに参加するとも思ったことがないのに、アメリカの学会で発表である。しかし、気持ちとは裏腹に、「そうですね」と返事をしていた。日本語で聞かれたせいもあったかも知れない。「サンフランシスコは日本から一番近いですから、家族も連れていらっしゃいよ」「そうですね」そういうことになってしまった、らしい。

次は、黒人研究の会総会、か。

会場の人たち