概要

アレックス・ラ・グーマ(1925-1960)の最初の物語『夜の彷徨』(A Walk in the Night, 1962)の作品論です。アパルトヘイト体制下の南アフリカの状況を世界に知らせたいと書いたこの物語は夜のイメージをうまく使ってアパルトヘイト体制のなかでいとも容易く犯罪を犯すケープタウンカラード居住区の青年たちの日常を描き出しています。

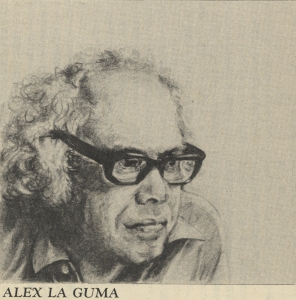

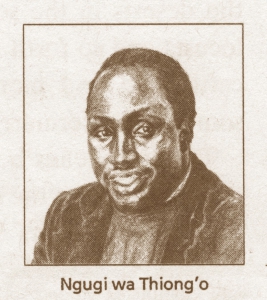

アレックス・ラ・グーマ(小島けい画)

本文(写真作業中)

アレックス・ラ・グーマ 人と作品4 『夜の彷徨』上 -語り-

「ゴンドワナ」11号(1988)39~47ペイジ

時代を越えて

<南アフリカ人として、南アフリカの大地に生を受けながら、白人でないという理由だけで、人間としての扱いを受けなかったラ・グーマ。ラ・グーマの一生は、人間を取り戻すための闘いであった。

貧しく虐げられながらも、更に拘禁され、祖国を離れることを強いられても、すばらしい両親の深い愛に包まれ、よき伴侶に支えられつつ、ラ・グーマは断じてひるまなかった。

祖国を離れて、疲れ果て、解放の日を見ることなくこの世を去ってしまったが、その生き様は時の流れの中に葬り去られることはない。慈愛を言葉にくるんで残していった数々の作品の中に、ラ・グーマの魂は生きつづけるだろう>

前回までの伝記的な部分を私はそう結んだが「慈愛を言葉にくるんで残していった数々の作品の中」から、今回は、先ず何よりも『夜の彷徨』を取り上げたい。執筆順で行けば『夜の彷徨』以前に既に発表されていた短篇や新聞記事などを最初に扱うべきなのだろうが、敢えて『夜の彷徨』を取り上げたいと思う。その理由は、この作品が、結果的にはラ・グーマの作家としての実質的な出発点となったし、ある意味では既に出ていた短篇や記事の集大成でもあったからだが、さらに言えば、この作品が世に出たこと自体に、時代を越えた何か因縁のようなもの、言葉を換えて言えば、ラ・グーマの執念にも似た思い入れのようなものを感じないではいられないからだ。

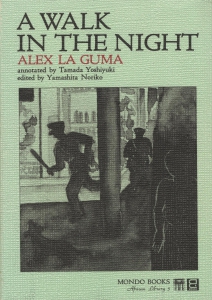

私は、ナイジェリアで出されたテキスト (写真①) を黒人文庫 (神戸市外国語大学図書館) から借り、ハーレムのリベレーション・ブックストアでノースウェスタン大学出版のテキスト (写真②) を買い、門土社から大学用のテキスト (写真③) を送ってもらい、いともた易くこの作品に接することが出来たのだが(のちに改訂版を出版―写真④)、人々を愛し、解放を願い続けたラ・グーマの思い入れがあったにしろ、もし、歴史の偶然、いや何かそれを越えた必然とでもいうべきものがなかったら、この作品は決してこの世で日の目を見ることはなかっただろう。

写真①

ナイジェリア版

写真②

ノースウェスタン大学版

ノースウェスタン大学版

写真③

門土社版

写真④

編註書(門土社、1989年、表紙絵小島けい画)

『夜の彷徨』は、1962年にナイジェリアのイバダン大学で、ムバリ出版社によって出版された。1956年以来、逮捕、拘禁が繰り返される中での執筆自体が驚きに値するが、厳しい官憲の目をかい潜って草稿が無事国外に持ち出され、ナイジェリアで出版された事実は、一種の奇蹟とも言えるだろう。如何にしてラ・グーマが原稿を守ったのか。ラ・グーマより一つ歳上の友人で、亡命して今はアメリカのピッツバーグ大学にいる詩人デニス・ブルータスに登場を願おう。(本誌7号でも紹介した)

私は最近アレックス・ラ・グーマ夫人に会ったことがある。夫人の話によるとアレックス・ラ・グーマは自宅拘禁中にも小説を書いていた。彼は原稿を書き終えると、いつもそれをリノリュームの下に隠したので、もし仕事中に特捜員か国家警察の手入れを受けても、タイプライターにかかっている原稿用紙一枚しか発見されず、その他の原稿はどうしても見つからなかったのである。(コズモ・ピーターサ、ドナルド・マンロ編、小林信次郎訳『アフリカ文学の世界』南雲堂、1975年, 191~192ペイジ)

幸いなことに、1960年にラ・グーマが再逮捕されたとき『夜の彷徨』の草稿はほぼ完成されていた。ラ・グーマは原稿を一年間郵便局に寝かせておくように、と妻ブランシに指示を与えてから拘置所に赴いた。一年後、郵便局から首尾よく引き出された原稿は、ブランシ夫人の手から、私用で南アフリカを訪れていたムバリ出版社のドイツ人作家ウーリ・バイアー (本誌7号参照) の手に渡り、国外に持ち出されたのである。ラ・グーマの機転、ブランシ夫人の助力、ウーリ・バイアーの好意、どれひとつが欠けても、おそらく『夜の彷徨』の出版はかなわなかっただろう。それだけに「その本に対して何ら望みは持っていませんでした。ただ、自分にとっての習作のつもりで書いただけでした。ですから、現実にうまく出版されたときは驚きました」と言うラ・グーマの感慨がよけいに真実味を帯びて迫って来る。

ロンドンに亡命中のブランシ夫人と家族、1992年

シャープヴィルの虐殺で始まった60年代、「ソウェト」を体験した70年代を経て、間近に21世紀の鐘を聞こうとする今、発禁の書『夜の彷徨』が、生まれた地南アフリカで蘇ろうとしている。前号で紹介したセスゥル・エイブラハムズ氏のもとに、ケープタウンの出版社から同書再版依頼の手紙が届いており、しかも出版の可能性は高いという。時代を越えた人間の魂の力を思わずにはいられない。

1960年のシャープヴィルの虐殺

短い新聞記事

『夜の彷徨』をラ・グーマが書こうと思った直接のきっかけは、ふと目にしたケープタウンのある新聞の短い記事である。その記事には「某チンピラが第6区で警官に撃たれ、パトカーの中で死亡した」とあった。

既に書いたように、ラ・グーマは55年に嘱望されて左翼系週刊紙「ニュー・エイジ」の記者となり、57年には、コラム欄「わが街の奥で」を担当し始めていた。従って、ラ・グーマはジャーナリズムの最先端にいたわけで、報道の実状を充分に知っていたのである。

コラム欄「わが街の奥で」(Up My Alley)

白人支配の国では、白人の利益にしたがって報道も厳しく規制されており、白人層に関心のない黒人社会の記事は当然なおざりにされる。白人記者は充分調査もしないで、人づての資料をもとに黒人社会についての記事を書く。アパルトヘイトの壁によって黒人杜会と厳しく隔てられているので、白人記者が生きた黒人社会の実態を報道することは不可能である。ラ・グーマの見た記事も、おそらく警察からの発表をそのまま、埋め草用にでもと編集長に担当記者が送った類のものであろう。

ラ・グーマは充分その記事について調べたわけでないが、第6区の只中で現実を見据えながら人々とともに生きていたから、「某チンピラ」が如何にしてパトカーの中で死んでいったかを手に取るように理解することが出来た。その辺りの経緯をラ・グーマは次のように述懐する。

私は、この男がどのようにして撃たれ、如何にしてパトカーの中で死んでいったのか、そしてその男に一体何が起こったのか、と、ただ考えただけでした。それから心の中で、虚構の形で、とは言っても、第6区での現実の生活がどんなものであるかに関連させた形で全体像を創り上げてみました。こうして私はその悲しい物語『夜の彷徨』を書いたのです。

もの語り

『夜の彷徨』は、ラ・グーマの最初の小説だと言われてはいるが、本当は、祖国の解放を願うラ・グーマの、人々を語った「もの語り」と言う方が適しい。

もの語りは、主人公の青年マイケル・アドゥニスと友人ウィリボーイ、それに警官ラアルトの3人が中心になって展開されるが、息を飲んで片時も目を離せないほどスリリングな事件が起きるわけでもなく、登場人物の内面を深く掘り下げて分析している風でもない。むしろ、ケープタウン第6区のごく普通の人々の、ありきたりな生活の一断章、といった趣きが強い。しかも、現状のアパルトヘイト体制が続く限り、この物語に終章はない、そんな思いを抱かせるもの語りである。

それらの特徴は、伝記家セスゥル・エイブラハムズ氏が強調するように、歴史の記録家、真実を伝える作家を認じ続けたラ・グーマの思いがそのまま反映されたもので、エイブラハムズ氏とのインタビューで、ラ・グーマは次のように言う。

本当のことを言えば、形式的な構造とか言った意味で、意識して小説をつくろうと思ったことはありません。私は、ただ書き出しから始めて、おしまいで終わったというだけです。たいていはそんな風に出来ました。ある一定の決った形をもつというのは必要だとは思いますが、これまで特にこれだけは、と注意したこともありません。短い物語でも長い物語でも、私はただ頭の中で物語全体を組み立てただけです。自分ではそれを小説とは呼ばず、長い物語と呼ぶんです。頭の中でいったん出来上がると、座ってそれを書き留め、次に修正を加えたり変更したりするのです。しかし、小説が書かれる決った形式という意味で言えば、私のは決して小説という範疇には入らないと思います。

そこには、しかし、南アフリカのケープタウンの、アパルトヘイト下に坤吟する人々の生々しい姿が描き出されている。

アパルトヘイトの中で

もの語りには、黒人白人を含めて様々な人物が登場するが、ラ・グーマはただ慢然とそれらの人物を並べたわけではない。歴史を記録し、世界に真実を知らせたいと願う作家らしい透徹した目がそこには光っていて、それぞれの人物に見事にその役割を演じさせている。

もとより白人の利益に基づいて築かれたアパルトヘイト社会での黒人の生き方は、限られる。諦めて法に従うか、アウトローを決め込むか、或いはその法と真向うから闘うか。

諦めて法に従えば、屈辱と貧困と悲惨な生活が待ち受けている。アウトローを決め込めば、盗むか、襲うか、乞うか、たかるか、そんなたぐいの生き方しかない。

法と闘えば、国外に逃れるか、拘禁されるか、或いは官憲の目をかいくぐって地下に潜むかしか道が残されていない。

法と闘う人物像はラ・グーマののちのテーマとなるが、このもの語りでは、特に、諦めて法に従っていたがやがてアウトローの世界に足を踏み入れるマイケル・アドゥニスと、すでにアウトローを決め込んだウィリボーイにラ・グーマは焦点を当てている。

「法」によって厳しく規制されたアパルトヘイトは体制下の日常生活で、黒人が白人と係わりを持つ局面は、主として3つ考えられる。

1つは職場である。専ら白人のために存在する経済機構のなかでは、白人対黒人の関係は、常に主と従、であり、その一線を越えようとすれば、黒人は職を失うしかない。その時黒人は、又、新たに職探しをするか、或いはアウトローの仲間入りをするかの二者択一を迫られる。

2つ目は「法」に忠実に従い体制維持をはかる当局で、黒人に対するその態度は実に高圧的だ。だが、黒人には忍従するしか術はなく、もし反抗すれば投獄、である。

3つ目は、落ちぶれ果てて黒人街に住むようになった白人である。ヨーロッパ入植者とアフリカ人、アジア人との混交が何世代にもわたって行なわれてきたケープ社会ではよく見かけられる現象で、ラ・グーマは特に、2つ目に相当する白人警官ラアルトと、3つ目の落ちぶれ果てた白人アンクル・ダウティを取り上げて、典型的な白人像を描き出そうとしている。

マイケル・アドゥニス

アドゥニスが、同じアパートの住人アンタル・ダウティを瓶で撲り殺したのは、安ワインの勢いをかりたはずみには違いないが、本当の原因はもっと深いところにあった。幼い頃から長年の間に積もり積もった白人への怒りや憤りが、今は老いぼれ果てた弱者にむけられて一気に爆発したのである。ラ・グーマはその白人への怒りや憤りがどんな風にしてアンクル・ダウティに向けられたのかをさりげなく描き出してはいるが、よく見ると、先に記した黒人の接し得る3つのタイプの白人の典型を実に巧みにわずか数時間のもの語りの中に織り込んでいる。

1つ目は職場の白人である。作品の中に実際に登場しているわけではないが、その白人の様子はアドゥニスの会話を通して読者に知らされる。アドゥニスは口うるさい職場の白人に口答えをして馘にされたばかりで、立ち寄った安レストランに居あわせたウィリボーイにその怒りをぶちまける。

あの白人野郎は運がよかったぜ、俺はそんなに文句を言ったわけじゃねえんだからよ。奴はこうなるのをずっと望んでやがったのさ。人がションベン行くたんびにぶつくさ言いやがって。なんてこった、あいつの言う通りにしてりゃ、一寸手を休めるかわりにションベン漏らしてたぜ。そうさ、あいつ、俺がションベン行くとこをつかまえて小言を言いやがった。それで、くたばっちまえ、と言ってやったんだ。

・・・・・とにかく、俺は奴に、このろくでなしボーア人め、と言ってやったんだ、そしたらあいつ、支配人呼びやがって、奴ら給料払ってから、とっとと失せろ、と言いやがった。あのボーア人野郎、今にカタをつけてやる。(ムバリ出版刊テキスト3~4ペイジ)

どうあがいてみても、カタのつかないことは、誰よりも本人が一番よく知っている。だからこそ、尚更その怒りや憤りが治まらないのだ。

その怒りと憤りは、帰途路上で出会った2人の白人警官によって倍加される。

前方に警官の姿が見えたとき、アドゥニスはよけようと思ったが、結局はよけ切れなかった。そんな場面をラ・グーマは次のように描く。

マイケル、・アドゥニスが酒場の方に向きを変えたとき、2人の警官がこちらにやって来るのが目に入った。2人は平たい帽子にカーキ色の上下、腰には磨きのかかったガンベルトに革ケース入りの重い銃を下げて歩道をこちらにやって来た。2人とも、まるでうすら赤い氷の中から彫り出してでもきたかのように、固く凍りついた表情をしており、厳しくて冷たそうな目が、青いガラスの破片のように鋭く光っていた。2人は自分たちのコースを変更しないで、海を行く駆逐艦のように歩道の人の流れを押し分けながら、並んでゆっくり決然とした足どりで歩いていた。

2人はそのまま進んでやってきた。アドゥニスは避けて自ら脇によろうとしたが、うまく逃れるまえに、2人はいつものように造作ない巧みなやり口で側面にまわり、アドゥニスを挾み打ちにしてしまった。(9~10ペイジ)

マリファナはどこだ、と警官は尋問した。初めから犯罪者扱いである。アドゥニスがその嫌疑を否定すると、今度はポケットの中を見せろ、の命令である。2者のやりとりの場面が続く。

「その金はどこで盗ったんだ」その質問は洒落っ気もなく恐ろしいほど本気で、口調にやすりの表面のような硬さがあった。

「盗ったんじゃないっすよ、だんな (この糞ったれのボーア人め)」

「じゃあ、通りから消え失せろ。二度とこの辺りをうろつくんじゃねえぞ。わかったな」

「わかりやしたよ (この糞ったれポーア人め)」

「わかりやした、だけか。お前、誰と話してるつもりなんだ」

「わかりやした、だんな。(このブタ野郎ボーア人め、くだらん銃なんぞぶら下げやがってこの薄汚ねえ赤毛しやがって)」

だんな (bass・・・・・・アフリカーンス語で、英語のmaster, sirに相当する) をつけさせるのは、かつてのアメリカ南部の白人が黒人にsirをつけさせたのと同じである。白人優位社会の象徴のようなもので、そのカラー・ライン(人種の壁)は想像以上に厳しい。

これらのやり取りは、人通りの中、白昼に堂々と行なわれた。尋問のあとで2人の警官はアドゥニスを後に立ち去ったが、1人は肘でアドゥニスを押しのけてからゆうゆうと歩いて行った。「アドゥニスの心の中に痛みが渦のように絡み合って、激しい怒りと憤懣と暴力的な感情が膨らんでいった」(11ペイジ) と表現されたアドゥニスの屈辱感がみごとに伝わって来る。

とは言っても、アドゥニスにとって、これが初めての経験とは思えない。これまでにこんな辱めを幾度となく味わった、と考える方がむしろ自然である。

そんな積もり積もった白人への怒りが、馘にされた職場の白人と、路上で辱めを受けた白人警官に触発されてとうとう、酒に溺れた、死にかけの白人アンクル・ダウティに向けられたのである。

従って、アンクル・ダウティを殺したあとのアドゥニスの反応は、済まないことをした、という類のものではなかった。死体を見て気分が悪くなり、壁に向かって戻したあと、いわばショックで酔いが醒めたような感じとなり、「ああ、こんなつもりじゃなかったのに。こんな老いぼれ、殺るつもりじゃなかったんだ」(20ペイジ) と口走っている。続いて、たいへんなことになる、こんなつもりじゃなかった、逃げた方がいい、サツは白人が殺られちゃ黙っちゃいねえ、こんなつもりじゃなかった、誰か来る前に逃げないと、などと千々に心を乱しながらも、死体を視つめながら「そうさ、奴はカラードの俺たちと一緒に住む権利などなかったんだ」と、はや自分の行動を逆に正当化することを考え始めている。おそらく、それだけアドゥニスの白人への怒りや憤りが強かった、ということになろう。

この事件が、結果的には、偶然尋ねて来たウィリボーイを巻き添えにし、アドゥニス自らも意に反して、チンピラ連中の仲間入りを余儀なくされる引き金となる。

ケープタウン第6区

ラ・グーマは、第6区で出会った様々な青年をもとに、アドゥニス像を創り上げたが、中でも、本誌8号で紹介した黒人少年ダニエルのイメージが特に強かったと、次のように語る。

私はケープタウンで育ったアドゥニスのような少年をたくさん見てきました。私が少年のころ、ダニエルという名の親しい友だちがいて、2人はよく一緒に遊んだものでした。しかし、その子が黒人だというので、集団地域法のためにめいめい違うところに住むことになりました。何年かたって、お互い大きくなったとき、私はダニエルと再会しましたが、そのときダニエルはもういっぱしのちんぴらで、すっかり街にたむろする札付きのごろつきになっていました。ダニエルが私のむかしの友だちだったので、よけいに胸が締めつけられる思いでした。2人があまりにも違った方向に進んでしまった事実をしみじみかみしめることになったのです。ダニエルは私に強烈な印象を残した青年の一人でした。他に、私と一緒に学校に通ったダニエルと同じような友だちもいます。必ずしもその友だちみんながみんな犯罪者になってしまったわけではありません。多くは、これからどうなるのかもわからず、何とか生計を立てながら、ただその日その日を生きて行くだけ、そんなごく普通の人たちでした。その人たちこそ『夜の彷徨』に出て来る本当の意味での登場人物なのです。

ラ・グーマは「私にとって写実的表現とは単なる現在の投影ではないのです・・・・・・写実的表現によって読者に真実を確信させ、何かが起こり得ることをほのめかす必要性があります。その目的は読者の心を動かすことなのです」と語ったことがあるが、アドゥニスに関するラ・グーマの写実的表現によって、アパルトヘイトのなかで、法に従うアドゥニスのようなごく普通の青年が、如何にた易くチンピラ仲間になって行くかを、読者はたしかに思い知らされる。

ウィリボーイ

ウィリボーイは、すでにアウトローを決めこんだ青年である。アドゥニスが、自分を馘にした白人への怒りを口にしたとき、ウィリボーイは、次のように息巻いてみせる。

「そうだろう。白人んとこで働いてりゃ、そんなこたしょっちゅうさ。俺は白人んとこで働いたりなんぞしねえよ。もちろんカラードんとこでもさ。仕事なんぞ、糞食らえだ。仕事、仕事、仕事、仕事なんかやってどうなるってんだ、俺はやらねえぜ」(3~4ペイジ)

「いや、俺は働かないぞ。いままでだって、これっぽっちも働いたこたねえよ。働いたって、働かなくたって、何とか生きてけるもんよ。俺が飢え死にしたっとでも言うんかい。仕事。けっ、仕事なんぞ」(4ペイジ)

アウトローを決め込んだウィリボーイではあったが、体制は見逃してくれなかった。こともあろうに、仕事なんぞ・・・・・・と息巻いて見せた相手アドゥニスに僅かな金の無心に行って事件に巻き込まれ、殺人犯の濡れ衣を着せられてしまったのである。

白人警官から不意に呼び止められたとき、本能的にウィリボーイは逃げ出した。長年の経験から無実を言い張ることのむなしさを、肌で感じ取っていたからである。

ラ・グーマは逃げ回るウィリボーイに過去を回想させながら、ウィリボーイがなぜチンピラになったのか、一体どんな家庭に育ったのかを読書に告げる。

ウィリボーイは再び考えた。俺が一体何をやったと言うんだい、俺はなんにもやっちゃいねえよ。ウィリボーイの心臓は高鳴った、母親が、このやんちゃ坊主が、と見下ろしながらつっ立っていたからである。ウィリボーイは7歳だった。いつも夕刊を売り歩いた。親方が、売り上げの中から、2, 3 ぺンスほど支払ってくれたが、その金は決して家には持って帰らず、いつもひとかかえの魚とポテトチップスに消えてしまった。ウィリボーイはその朝も何も食べていなかった、あとで食べたのもわずかにミルク、砂糖なしの粥を碗に一杯と古いパンを一枚きりだったから、夕方には腹の虫がないてないて仕様がなかった。ぼろアパートの部屋に戻った時、ウィリボーイは魚の臭いをぷんぷんさせていたうえ、新聞の稼ぎを出せなかったから、母親は顔をぴしゃりとやって、このやんちゃのろくでなし、とウィリボーイを罵った。母親が何度も何度もびしゃびしゃっとやったから、頭が肩の上でだらんとなって、顔がひりひりと痛んだ。ウィリボーイは痛くて泣いた。

母親はほんのちょとしたことで腹を立ててウィリボーイを鞭で打った。母親が、父親に撲られる腹いせに自分を撲りつけているのをウィリボーイはよく知っていた。父親の方は、毎晩酒に酔って帰ってきては母親を撲り、厚い皮ベルトでウィリボーイに襲いかかった。母親は部屋の隅にうずくまって金切り声を上げ、もう堪忍して、とすすり泣いた。母親の番が終わると必ずウィリボーイに順番がまわってきた。時には部屋からうまく逃げ出せることもあったが、夜中遅く戻って来ると、父親は酔いつぶれて高いびき、母親は泣きながら眠り込んだあと、という場合が多かった。父親から逃れられない母親は、ウィリボーイに鞭を振るってその仕返しをやっていたのである。ウィリボーイは今、屋根の上にへばりついていたが、再び「このやんちゃのろくでなし」という母親の声を聞いた。

逃げないと、逃げないと、撃たれたくねえよ、奴に撃たさないでくれ、とウィリボーイはつぶやいた。(78ペイジ)

しかし、ラアルトはウィリボーイを逃さなかった。無情にも、追いつめられてポケットからナイフを構えたウィリボーイを、ラアルトは撃った。救急車も呼んでもらえず、パトカーの後部席に放り込まれたウィリボーイは、再び母の声を聞く。

「このやんちゃ坊主め」と母親が叫んで顔をびしゃっりと叩いたので、ウィリボーイは体じゅうに痛みが走るのを覚えた。カーキ色のシャツの汚いぼろ袖で出てくる鼻をふき、太くて短いつま先でもう片方の足の甲をこすりながら、稜ない部屋の戸口の脇柱にもたれて、泣いた。(84ペイジ)

そして、パトカーの中で意識が薄れかけた時、夢うつつをさ迷いながら、ウィリボーイは口走る。

「助けて、神さま、助けてくれ。ああ、かあちゃん、ああ、かあちゃん。神さま、助けて下さい。助けて下さい。死んじゃうよ。死んじまうよ。助けて下さい、助けて下さい。ああ、神様、お助け下さい。お助け下さい。お助け下さい。どうか、お助け下さい。神さま、神様。おかあさん。助けて。助けてよ」(86ペイジ)

ラ・グーマによれば、ウィリボーイもアドゥニスと同様、少年時代の友人の一人がモデルであると言う。

ウィリボーイは、私の少年時代の友人の一人を典型的なかたちで描いたものです。その少年は私と一緒に育った友だちで、若いころ私にギターの弾き方を教えてくれた少年のひとりです。街角ででしたがね。たぶん、私がその少年より少しだけもの知りだったからでしょう、私のことを教授、と呼んでいましたね。

アウトローを決め込んで、つっぱり続けたウィリボーイが、最後には自らの恵まれなかった子供時代をうらみもせず、むしろ母親の名を呼びながら死んでいく姿は、ことのほか読者の哀れを誘う。若く貴い命を、なんとむなしく散らして行くことか。今はちんぴら仲間に入ってしまったアドゥニスが、やがては、このウィリボーイと似通った運命を辿ることになるのだろうか。おそらく読者は、そんなやるせない思いをいだかないではいられない。(つづく) (大阪工業大学嘱託講師・アフリカ文学)

執筆年

1988年

収録・公開

「ゴンドワナ」11号39-47ペイジ

ダウンロード

アレックス・ラ・グーマ 人と作品4 『夜の彷徨』上 語り