HP→「ノアと三太」にも載せてあります。

つれづれに:「アーカンソー物語」

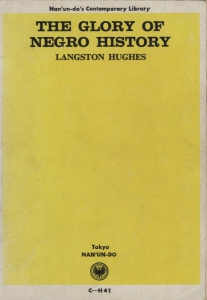

1983年から5年間大阪工大(↑、→「大阪工大非常勤」、7月11日)のLL準備室(→「LL教室」、7月12日)を使い、補助員3人に助けを借りながら、英語の授業をさせてもらった。LL装置を駆使して編集した映像や音声をふんだんに使ったので、ただ読むだけの授業よりも楽しく過ごしてもらえたのではないかと思っている。英語が苦手な工学部の学生の英語へ抵抗感が少しでも和らいでくれていたら嬉しい限りである。ある日、補助員の一人が、近くのビデオショップで借りたベータのテープをダビングして渡してくれた。当時はビデオショップもたくさんあり、店でもベータとVHSのテープがまだ半々くらいだった。アフリカ系アメリカの歴史を辿る授業を手伝ってくれている中で、その映画が役に立つと考えて、借りて来てダビングしてくれていた訳である。それが「アーカンソー物語」(↓)だった。

「アーカンソー物語」は1957年に実際に起きた事件を元に作られた2時間ほどの映画で、元大統領ビル・クリントンの地元アーカンソー州のセントラルハイ高校(↓)が舞台で、Crisis at Central Highが原題である。

1619年に20人のアフリカ人奴隷が売買されて以来、南部では奴隷制で潤った大農園主が民主党を創り代弁者をワシントンに送って大統領にして長い間富を独占していたが、奴隷貿易の資本蓄積で産業革命を起こした西洋は産業社会に変貌して、原材料と労働力を求めて植民地化が進んだ。アメリカでは北部に産業資本家が住み着き富を独占、共和党を結成して南部に対抗した。奴隷の労働力が欲しい北部の資本家と奴隷制を死守したい南部の寡頭勢力の力が拮抗し始めたとき、殺し合いを始めた。南北戦争である。一応北部の勝利に終わり、1863年に政治的折衝で奴隷解放宣言が出たが、実質的な奴隷解放宣言は1954年の公立学校での人種隔離は違憲という最高裁の判決まで持ち越された。歴史的に見ても、大きな転機だった。その最高裁判決に従って、白人の高校に黒人が入学した1957年に起こった事件がリトルロック高校事件で、その映画が「アーカンソー物語」(↓)というわけである。

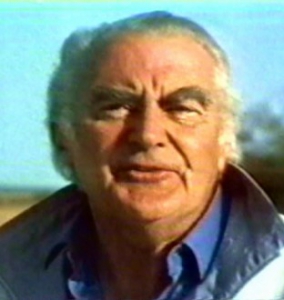

最高裁判決が動き出したのが1957年のようで、判決に従ってそれまで行けなかったアーカンソー州州都にあるセントラルハイ高校に黒人の生徒が入ろうとした時に、州が連邦政府の言うことを聞かなったので騒ぎが大きくなった。アメリカは日本より地方自治体である州の権限が強いようで、州が最高裁の判決に従わなかったわけである。このあと大学でも同じような入学騒ぎが起きているが、アラバマの知事が大学の入り口に立って入学を阻止しようとした事件は有名で、アラバマ州知事フォーバス(↓)は南部反動勢力の象徴になった。公民権運動時代に作られた映画「招かれざる客」で白人富豪の父親に黒人医師との結婚を反対されたとき、アラバマ州知事に反対されても結婚するわよ、と娘が言い返していたが、リベラルを気取っていた白人の間ではアラバマ州知事=反動勢力が浸透していたようである。最後は大統領が介入して、力ずくで最高裁の判決に従わせた。1963年のことである。

映画では受け入れをスムーズにするために苦悩しながらも協力してことにあたる校長と副校長(↓)、州兵に校門で追い払われる黒人生徒、帰宅しようとしてバスを待つ生徒を口汚く罵る白人生徒の群れ、連邦政府軍に守られて登校する黒人生徒、校門近くに押し寄せ、群れて怒号を浴びせる父兄、怒号が渦巻く中で不安そうに授業を受ける白人と黒人の生徒、そんな高校のキャンパスでの出来事が描かれている。

校門の近くで群れて怒号を浴びせる父兄の場面を見ると、校門でもみくちゃにされた大学院の入学試験の場面(→「大学院入試2」、→「分かれ目」、6月10日~11日)を思い出す。その場に居合わせた人にしか感じられな何かがあったように思うが、歴史的に見れば、それもほんの歴史の一コマなのだろう。中間管理職を利用して締め付けを強化したい国や文部省と、そうはさせまいと闘う日教組、憲法に従い、黒人の公民権実現に向けて最高裁判決を具現しようとする連邦政府と、それに対抗する南部の寡頭勢力と白人父兄(↓)、そんなところか。白人警官の黒人射殺事件をきっかけに始まったブラックライブズマター(Black Lives Matter)も根は想像以上に深く、「アーカンソー物語」の延長線上にある。

次は、紀要、か。