HP→「ノアと三太」にも載せてあります。

つれづれに:「ルーツ」

30周年記念DVD版の表紙

「黒人研究の会」(6月29日)の例会にも参加し、アフリカ系アメリカとアフリカの歴史も齧(かじ)り始めていたが、「ルーツ」(↑)を見るのは初めてだった。大阪工大(→「大阪工大非常勤」、7月11日)の「LL教室」(7月12日)のモニターで初めて見せてもらったが、強烈だった。さっそく授業で使うことにした。大学のときのテキスト(↓)を使うことに決めて授業を始めたが、アフリカ系アメリカの歴史にこれほどぴったりの映像があるとは思わなかった。

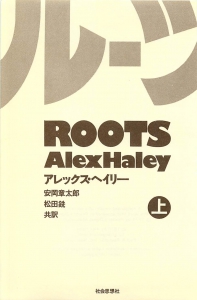

「ルーツ」はアフリカ系アメリカ人の作家アレックス・ヘイリーのRoots (1976) を基に作られたテレビ映画である。その年にアメリカで大ヒットし、その次の年に日本でも大好評だったと聞く。私は高校の教員の頃でテレビもなかったので、まったく知らなかった。ただ、古本屋を回っている時に、作家の安岡章太郎が日本語訳した分厚い2巻本(↓)がたくさん並んでいたのをかすかに覚えているが、映画化されているとは知らなかった。

テキストに使ったのはラングストン・ヒューズ(Langston Hughes, 1902-1967)の“The Glory of Negro History” (1964年)で、以下の出だしで始まる。

It is glorious this history of ours! It is a great story – that of the Negro in America! It begins way before America was America, or the U. S. A. the U. S. A. It covers a wide span, our story. Let me tell it to you:

(Sound effect: boom of sea waves)

(Sound effect: whistle of wind)

自らが朗読してレコード(LP)も出しているので、文字通り詩人が物語ったアフリカ系アメリカ人の歴史である。奴隷貿易と奴隷制の時期が1部、南北戦争と公民権運動が始まる頃までが2部で構成されており、当時生存中の著名人にも演奏や朗読を依頼している。授業では主人公クンタ・キンテがガンビアの河口で遭う奴隷狩り、クンタが運ばれる大西洋上の奴隷船(↓)、アメリカに陸揚げされたあとかけられた奴隷市、売り飛ばされた農園、逃亡を企てたのちの鞭打ちの場面などを授業で見てもらった。

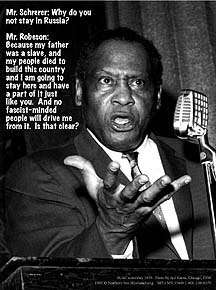

2ケ国語放送の録画だったので、日本語か英語かでしか見られなかった。歴史的な内容はテキストで予め読んでいるし、英語でとも思ったが、早口の黒人英語が分かり難かったので日本語で見てもらった。映像はインパクトがあったと思う。学生はみな食い入るように観ていた。その後日本語字幕のついたVHSが出たので購入して、その映像を観てもらった。パソコンを使うようになり、2007年には30周年記念版のDVDが出て映像が鮮明になった。授業では時間が限られているので、ある場面を切り取った映像ファイルをたくさん作った。この頃は、テキストに併せて、LPから音声化してもらったポール・ロブソン(↓)やゴールデン・ゲイトカルテットなどのスピリチャルやゴスペルを聴いてもらったり、映画から撮ったマヘリア・ジャクソンのゴスペルやルイ・アームストロングの演奏などを観てもらった。「真夏の夜のジャズ」のアームストロングによる「聖者の行進」のトランペット演奏とそのあとのジャクソンのゴスペルは圧巻である。

テキストの「黒人史の栄光」と「ルーツ」の映像を使いながら、改めてアフリカ系アメリカ人の歴史と、アフリカの歴史についても深く知りたくなった。後に全学用の教養科目でアフリカ系アメリカ人の歴史と音楽を担当したが、この頃やっていたことが土台になっている。

次は、本田さん、か。岩波書店の『アメリカ黒人の歴史』を書いた人についてである。

ラングストン・ヒューズ