HP→「ノアと三太」にも載せてあります。

つれづれに:アメリカ文学会

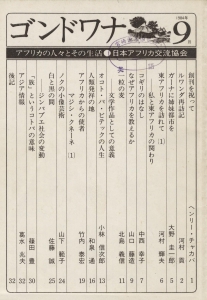

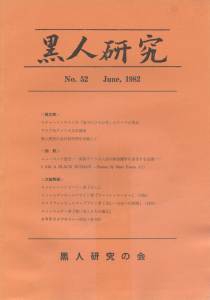

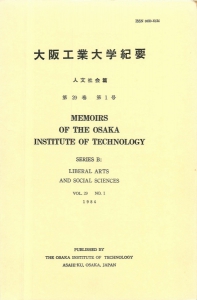

博士課程は望めないので教歴と業績の準備を開始、教歴は大阪工大(↑、→「大阪工大非常勤」、7月11日)と「二つの学院大学」(7月19日)、業績も「黒人研究」(→「黒人研究の会」、6月29日)と「言語表現研究」(→「言語表現学会」、6月30日)と大阪工大(↑、→「大阪工大非常勤」、7月11日)の「紀要」(7月18日)で活字になっていた。しかし、書いたものを毎回出せるわけでもないので、アメリカ文学とアフリカ関係でもどこかを探すことにした。ライトがアフリカ系アメリカ人作家なので、先ずは日本アメリカ文学会、ちょうど黒人研究の会の女性で関西アメリカ文学会の理事をしている人がいたので、聞いて入会手続きをした。日本アメリカ文学会は大きな組織らしかった。神戸にある女子大の助教授らしく、アリス・ウォーカーなどのアフリカ系アメリカ人女性作家の発表を例会で聞いたことがあった。夫が近くの国立大学の教授だと誰かが言っているのを聞いた。大きな学会は苦手なので、結局会議にも出ず、会誌にも投稿しなかったが、「英米文学手帖」というのに紀行を二つ送った。(「ミシシッピ、ナチェズから、1986年、「あぢさい、かげに浜木綿咲いた」、1987年)

ナチェズ空港

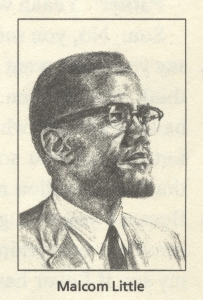

アフリカ関係の大きな学会はアフリカ学会だと聞いていたが、黒人研究の会ではあまり評判がよくなかった。当時「族」と言う言葉をめぐっていろいろ議論があったからだ。五百年以上続くアングロ・サクソン系を中心にした欧米諸国が自分たちの侵略行為を正当化するために白人優位、黒人蔑視を徹底して来たが、「族」もその一つで「族(tribe)」には相手を蔑む含意があるので、例えばギクユ族を使わずにギクユあるいはギクユ人を使う方がいい、と言った内容である。公民権運動の指導者の一人マルコム・リトル(↓)が指摘したニグロ(Negro)も話に出ていた。ニグロは黒というスペイン語だが、奴隷主が奴隷を動物扱いしてニグロと蔑んで使っていたので、誇りを持ってブラックを使おうと演説でも言っていた、というような話である。それもあって、研究会の当初の英語訳Negor Studies AssociationもBlack Studies Associationに変更されていた。アフリカ学会は体制寄りの色彩の強い人が多く、アフリカやアフリカ人を研究対象としか見ていないような傾向があった。黒人研究の会の人は体制に虐げられている人や国を対象にしていたので、どちらかというと反体制の傾向が強く、白人優位・黒人蔑視に鈍感な人に抵抗を見せていた。NHKの講師で有名になっていた東京女子大の猿谷要さんの本の評判が悪かった(→「本田さん」、7月14日)のも、その理由からである。私も反体制の傾向が強い。教養の科目でアフリカ系アメリカやアフリカ関連の授業を担当していた時、農学部の学生が「講義名にアフリカがついてたので授業を取ったら、アフリカ人を研究の対象にしか見てませんでしたね。聞く気になれず、初回で授業もやめました」と言っていた。私の授業を受けた直後だったので、違いを肌で感じたんだと思う。その担当者に廊下で話しかけられたことがあるが、アフリカ学会の会員だと言っていた。元同僚、である。

小島けい画(『アフリカとその末裔たち』挿画)

すべて、国策と深い関りがある。黒船に脅されて開国したあと、西洋に追い付け追い越せの富国強兵策を取り、産業化を図ったので、工学部に予算が多く流れたが(→「紀要」、7月18日)、同じ理由でアフリカには予算が流れなかった。その中で、白人優位・黒人蔑視はしっかりと浸透して行ったのである。アメリカ文学、イギリス文学、フランス文学、ドイツ文学の学部学科数の多さを見れば、欧米志向の異様な偏重ぶりが一目瞭然だろう。アフリカに関しては、取ってつけたような僅かな予算を、京都大学(言語学)と東京外国語大学(文化人類学)と名古屋大(地誌学)に出したようである。実際、産業と結びついているアフリカの国の情報収集やインフラ整備は必要なので、僅かでも予算を出す必要はある。名古屋大は今はほとんど痕跡もないが、京都大(アジア・アフリカ研究)と東京外大(アジア・アフリカ言語文化研究)では大学院にも痕跡があり、東京外大のAA研(アジア・アフリカ言語文化研究所↓)は健在である。そこを出れば、数は多くないが、両大学や国立民族博物館に研究者用の職がある。ポルトガルに廃墟にされたキルワ島についての博士論文を書いた人がいたので、誰が書いたんやろと不思議になって調べてみたら、やっぱり国立民族学博物館の人だった。枠に入らなければ、自力で大学の職を探すしかない。何かの枠でどこかの大学に潜り込んで、アフリカ研究を続けるのである。廊下であった元同僚もその口だろう。大学に入ってしまえば、研究枠の制限はない。

次は、ライトシンポジウム、か。