HP→「ノアと三太」にも載せてあります。

つれづれに:ラ・グーマ

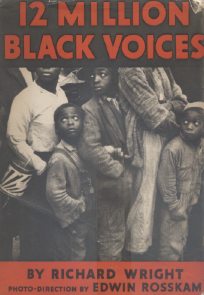

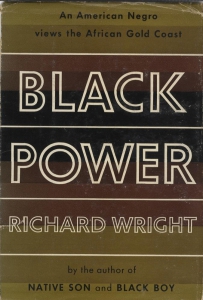

「ライトシンポジウム」(↑、7月22日)で伯谷さん(↓)からの「MLA(Modern Language Association of America)」での誘いを引き受けたとき、当然ライトに関してだと思っていた。しかし、しばらくして手紙が届き「もちろんライトでも大丈夫ですが、出来れば、私のEnglish Literature Other Than British and Americanという小さなセッションで発表してもらえるとありがたいです」と書かれてあった。アフリカについては「黒人研究の会」(6月29日)の例会でも話をだいぶ聞いていたし、ライトのイギリス領ゴールドコースト(ガーナ)への紀行文Black Power(↓)を読んで書き始めた(「リチャード・ライトと『ブラック・パワー』」、1985)ところだったので、英語で作品を書いているアフリカの作家で発表してみるかという気になった。

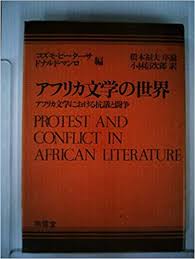

歴史も知らないし、作品も読んだことがなかったのっで、先輩に相談することにした。先輩はすでに、南雲堂から『アフリカ文学の世界』(↓)という本の日本語訳をを橋本福夫さんといっしょに出していて、すでに一冊もらっていた。橋本さんはライトの日本語訳でも名前を見かけていた有名人である。編者のコズモ・ピーターサさんにはこのあとカナダの会議で会っている。先輩はケニアや南アフリカについてもいろいろ書いているようだった。少し考えてから「ラ・グーマという南アフリカの作家はどや?」と言った。数日後、資料と1981年の川崎での会議に来日した時に撮った写真(末尾の写真)を一枚渡してくれた。ほとんど知らない分野なので、先輩の助言通りにラ・グーマをやってみることにした。

少し調べてみると、1925に南アフリカのケープタウンに生まれて、六十年代にイギリス経由でソ連に亡命している。最後はキューバのカストロに世話になって、1985年に60代の若さで亡くなっているようだ。亡命前に書いた本が外国で認められて、亡命後も本を出し続けていたようだ。夫人と二人の子供は今も亡命中らしい。日本では最初の作品『夜の彷徨』が大学のテキスト(↓)になり、日本語訳も全集の中に入っている。黒人研究の会でも少し発表した人もいるようだが、本格的にやっている人はいないと先輩が言っていた。先ずは最初の2冊を読んでみるか。先に本を手に入れないと。そんな感じで始まった。

ある日、ミシシッピ州オクスフォードのリチャーズさんから本が一冊届いた。ずばりタイトルがAlex La Guma(↓)だった。見てみると、結構本格的で、大学の博士論文のような作家論、作品論だった。本人がいない今、この人がラ・グーマのことを一番よく知っているかも知れない。ライトのシンポジウムの翌年に再びミシシッピ大学に行った際、また大学近くのスクウェアブックス(→「ミシシッピ」、7月22日)に寄り、店主のリチャーズさんにこの人に関する本があったら送って下さいとAlex La Gumaと書いたメモを渡していたが、それがラ・グーマの出発点になるとは、人生何が起こるかわからないものである。

著者を調べたら、南アフリカの人でラ・グーマ(↓)と同じように亡命をして、今はカナダの大学の教員をしていることがわかった。会いに行くしかないだろう。手紙を書いた。

次は、ゴンドワナ、か。