HP→「ノアと三太」にも載せてあります。

つれづれに:MLA

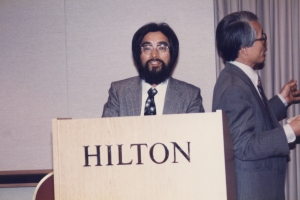

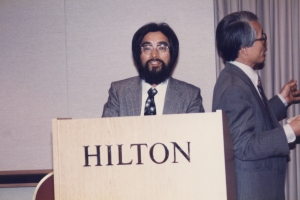

初めての英語での発表だった(↑)。伯谷さん(↓、左側)が担当していたのはEnglish Literature Other Than British and Americanという小さなセッションだった。日本では英語による文学と言えば英語を母国語とする人たちのイギリス文学とアメリカ文学が主流だが、この500年以上のアングロ・サクソン系を中心にした西欧諸国に侵略された人たちのうち、英語を強要されて使うようになった人たちは数限りなくいる。最初は英語を強いられたその人たちやその子孫はやがては日常でも英語を使うようになり、英語で小説なども書くようになった。その人たちが英語で書いた文学がEnglish Literature Other Than British and Americanである。南アフリカのラ・グーマもその分類の中に入る。

私はラ・グーマの初期の2作を中心にして“Realism and Transparent Symbolism in Alex La Guma’s Novels”を読んだ。発表は大抵15~20分程度、そのあと質疑応答である。伯谷さんから誘われてから2年足らず、その間にエイブラハムズさんのAlex La Gumaをはじめいろいろ読んだし、エイブラハムズさんを訪ねてラ・グーマについてもいろいろ直接聞かせてもらい、質問にも答えてもらった。

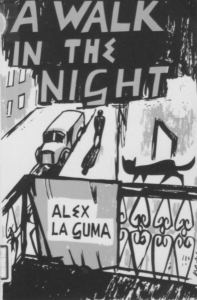

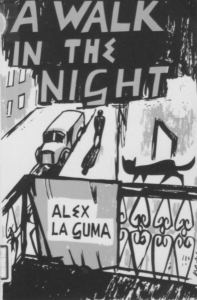

一作目(ナイジェリア版、神戸市外国語大学黒人文庫所蔵)

しかし、今回の内容で書いたのは、ファーブルさん(Michel Fabre)が送ってくれた雑誌に載っていたサマンさん(Richard Samin)のラ・グーマへのインタビューの次の一節がきっかけだった。

– “What do you think of symbolism as a literary device?"

– “I have no objection as long as the reader knows how to interpret it correctly. In my novels there is a combination of realism and of transparent symbolism."1

– 文学上の技法として象徴的表現をどうお考えですか。

– 読者が正しく解釈する力を備えている場合には、象徴的表現に私は反対です。私の小説では、写実的表現と平明な象徴的表現が組み合わさっています。

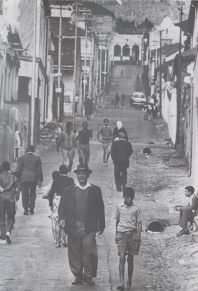

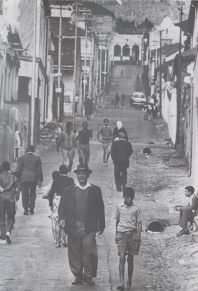

二作目(東ドイツ版、神戸市外国語大学黒人文庫所蔵)

「ライトシンポジウム」(7月22日)のあとファーブルさんからAFRICAN NEWS LETTER (仏文) が届くようになった。フランスのソルボンヌ大学が定期的に発行している研究誌で、1987年1月24号に学者サミンさんが1976年にタンザニアのダルエスサラーム大学に滞在していたラ・グーマに行なったインタビューが載っていた。雑誌に日本語訳を紹介したくてファーブルさんに住所を聞きコートジボワールに手紙を書いて承諾をもらい、日本語訳をして雑誌に載せてもらった。ラ・グーマは1976年の1月から2月まで客員作家として滞在していたようで、日本から来ていた野間寛二郎さんに「日本のインテリはアパルトヘイト体制に何をしていますか?黙っているとしたら、加害者と同じです」と言われて何も言えず、戻ってから後の反アパルトヘイト委員会の人たちと活動を始めたと述懐していた。その中の「写実的表現と平明な象徴的表現」がエイブラハムズさんのAlex La Gumaの中の指摘と重なったので、初期の二つの作品の中の「写実的表現と平明な象徴的表現」に絞ってまとめたわけである。

ラ・グーマはアパルトヘイト体制と闘いながら、作家は「歴史を記録する」、「南アフリカで起こっていることを伝える」必要があると感じていたので、ラ・グーマは「読者が正しく解釈する力を備えている場合には、象徴的表現に私は反対です。」と言ったわけである。そのラ・グーマの思いが、初期の二つの作品でどう表現されているのかを発表用にまとめた。一つ目『夜の彷徨』の舞台はケープタウンのカラード居住地区(↑)で、アパルトヘイト下でごく普通の青年が職もなく簡単に犯罪に手を染めていく姿の「写実的表現」と、暗い夜という「平明な象徴的表現」を織り交ぜながら物語に仕上げている。二つ目「まして束ねし縄なれば』の舞台はケープタウン郊外のスラム(↓)、貧しい中で肩を寄せ合いながら生きる家族の「写実的表現」と、人々を悩ます雨という「平明な象徴的表現」を織り交ぜながらアパルトヘイト体制の中で南アフリカに何が起きているかを伝えようとしている。そんなラ・グーマの姿勢と文学技法について発表したわけである。

発表は無事終わったが、質疑応答の時間に発言はなかった。エイブラハムズさんが言うMLAのアフリカ関係のレベルの低さと言ってしまえばそれまでだが、それだけではないような気がした。日本と同じようにアメリカ全般のアフリカへの関心の低さもあるが、MLAでアフリカ関係の発表をするのが業績のためという傾向が強い気がする。誘ってくれた伯谷さんもアメリカの競争社会を生き延びるために他の人がやっていないことに挑戦してみる必要性があったのではないか。元はセオドア・ドライサー(Theodore Dreiser, 1871-1945ドライサー、→「購読」、5月5日)を主にやっていたから、主流の路線だったわけである。日本人がアメリカ人と競ってアメリカ文学の分野で勝ち残るのは相当なものだろう。日本と違って、アメリカの場合定年はなく、結果を残せた人は年がいっても現役でいられる。伯谷さんも80を過ぎた今も現役で、この前44冊目の本を出したと聞く。シンポジウムに誘ってくれた人も同じ部屋の違うセッションで発表していたが、日本からはるばる来た理由も業績のためである。私はシンポジウムにファーブルさんと会うために参加したが、その人はゲストスピーカーの公募に選ばれなかったと言ってたから、MLAでも業績の比重が大きかったはずである。横浜国大から早稲田の博士課程を終え愛知の短大に行ったあと、理事長の独裁で揺れた東京の私学の工学部に異動、元々人間が苦手らしく、「授業では学生が洟もひっかけてくれない」と手紙に書いていたことがある。「ライトの本格的な論文が書けなくて」ともこぼしていたが、アメリカの学会は水があっていたようだ。人の評論を集めたり、ある作家の資料を集めたような書誌と言われる分野も業績として評価されるので、記憶力と忍耐力のあるその人には向いていたと思う。俳句もやっていたようで、ライトの俳句の分野でも評価され、ジャパン・タイムズに連載していたと聞く。

その後ファーブルさんにソルボンヌで発表するように薦めてもらったのに行けなかったのは、研究に向いていなかったからのようである。それに元々文学の分野での研究そのものに懐疑的で、テーマや表現がどうのと言っても、書く側からすれば、書いている本人も気づかないで書いたかの知れないし、という多いがいつもある。その点、伯谷さんもシンポジウムに誘ってくれた人もファーブルさんも研究者だ。ある日、ニューヨークから古本が二冊届いた。ファーブルさんが古本屋で買って、わざわざ送ってくれたものだ。一冊は友人のバズル・デヴィッドスンのものだった。ファーブルさんにもずいぶんとお世話になった。

次は、MLAのあと、か。

ラ・グーマ(小島けい画、「ゴンドワナ10号挿画)