HP→「ノアと三太」にも載せてあります。

つれづれに:揺れ

「百万円」(4月30日)の時より、揺れが大きかった。今回母親が持ち込んだ話は億に近い数千万の借金、前回私は人に金を借りてまで生きてはいけないと方向転換をしたが、またである。毎朝牛乳を配って五千円、週に一度の家庭教師で三千円、そんな時に百万円すぐに用意して、もないが、定収入のためだけになった地方公務員に億に近い数千万は別世界の話である。母親が結婚した相手に愛想をつかせて忌み嫌い、資金を搔き集めて好きな手芸店を開いて自立しようと藻掻いたが(→「戦後?①」、2021年11月24日)、力尽きたということらしい。

破綻したのは①資金、②店の経営、③家の購入、④金貸し、が原因である。

①資金は夫の退職金と家の売却金と借金で、購入した店は集合市場の一画である。1階が店舗、2階が住宅だった。高度経済成長以前の公務員の給与水準は低く、早期退職の退職金が多いはずがない。家も元市営住宅の古家で資産価値はなく、狭い土地だけの価格も知れている。店舗の購入資金が足りたかどうか。

②店舗の購入資金も怪しかったのだから、運転資金は借金、店を閉めた時、姫路の問屋が素人を言いくるめて買わせた在庫が相当残っていた。手芸店の売り上げなど、たかだか知れている。あれだけ仕入れて、どう資金繰りするのか。最後は手形に追われて、無理をしたらしい。

③その状況で80坪ほどの土地を購入して家を新築、しかも造園と仏壇に各々百万以上もかけたらしい。2千万以上を3銀行がよく貸し付けしたものだ。私は手元がなくてローンを組んで今の家を購入したが、最初は元金が減らず、利子を払うだけという感じだった。金を借りるというのはそういうものだろう。少し考えれば、破綻しない方が不自然だとわかる。問屋と銀行にいいように食い物にされた、ということだろう。

④しかし、それだけで億に近い数千万にはならない。どうも、金貸しに手を出していたらしい。最初は頼母子講の小金を元に人の真似をして高利で金を貸し、味を占めて小欲が膨らんでいったようだ。サラ金と張り合うつもりだったのか。最後はサラ金と店の経営が絡まって、どうにもならなくなったらしい。

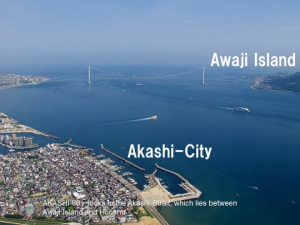

電話をかけて来たとき、だいぶ怯えていた。サラ金に追いかけられでもしたのか。市場の人の相談に乗っていたのが、共産系の民生で、その弁護士と会って欲しいと言われた。明石の法律事務所の人で、事務所を訪ねて話を聞いた。

「全体の借金が億に近い数千万だが、サラ金関係の金も多く、この際一挙に片づけときましょう。第3抵当まで入っているので、第1抵当の返済を継続し、店舗と家を処分した分を一律1割5分配当、出来れば在庫を換金して、第1抵当の返済に充てる、サラ金の窓口はあなたにお願いします。それでどうですか?」共産系は清廉潔白だけあって、凄い。第1抵当以外は1割5分配当というのは、金を借りて払えないから第1抵当以外は1割5分で勘弁してもらい、あとはチャラにということである。信用金庫などは抵当が流れたら一円も入って来そうにないので、8割5分を諦める方が得策と判断するのか。一番心が痛んだのは、造園業者である。仕上がったら支払う約束で請け負ったのに、いきなり1割5分配当の通知、心が痛む。それほど、自分の家が欲しかったのか。

サラ金と会ったのは一度きりである。裁判所で弁護士と3人で会った。自分がした借金ではないし、支払いの義務はないというつもりだったが、現実の前では空しい。共産系の弁護士でなかったら、家族もサラ金の被害を受けていたかも知れない。所長が京大卒で党員、その人は京大を出たあとその事務所で経験を積んでいたらしい。その後、愛媛の松山に帰り開業、遣り取りは今も継続中である。人権派の弁護士で、原発の差し戻し請求などの弁護団もなかなかやめさせてくれないと手紙に書いていた。アパルトヘイト否!の講演会に招待してもらい、松山まで出かけた。何が縁になるかわからないものである。

次は、余震、か。

松山城