HP→「ノアと三太」にも載せてあります。

つれづれに:ハーレム分館

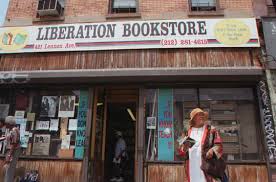

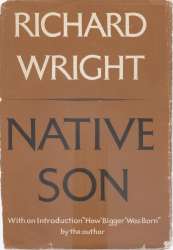

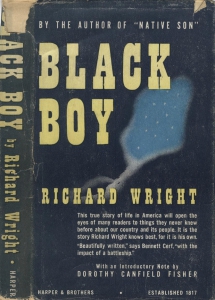

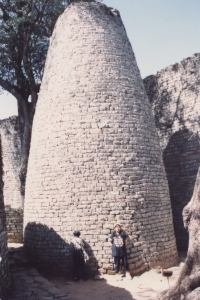

ライトの中編作品が載った雑誌を古本屋で見つけてしまったので、図書館に行く最大の目的は消えてしまったが、ハーレム分館(↑)には行きたい理由が他にもあった。ションバーグコレクションが見たかったからである。ニューヨーク公共図書館(New York Public Library) は財団が経営する公共図書館で、マンハッタン地区以外にも市内に92の分館(Branch)と3つの研究図書館(Research Library)がある。ションバーグコレクションはハーレム分館にあり、正式にはションバーグ黒人文化研究センター( Schomburg Center for Research in Black Culture)と呼ばれる研究図書館のひとつらしかった。世界中のアフリカ系に関する情報の保存機関で、アフリカ系プエルトリコ人学者アーサー・アルフォンソ・ションバーグに因んで名づけられたと言う。

当時ハーレムは犯罪率の高い危険な街と言われていた。Midtown(↓)のホテルから地下鉄に乗って出かけた。ハーレム分館は135th Streetにある。

1985年のI Love New Yorkキャンペーン以前の話なので、地下鉄は噂通り穢かった。入って来た車両の落書きが凄い。ペンキで車輛ごとである。エディー・マーフィー主演の「王子様、ニューヨークへ行く」(↓)という映画の一場面で1985年以前の落書きだらけの地下鉄が映っていた。たまたま一番後ろの方の車輛に乗ったが、何だか少し暗かった。電気が一部消えていたのか。小便の臭いもした。つり革の取れているのも目に着いた。当時弟が働いていた川崎車両はニューヨーク市から注文を受けていたそうで、130キロでぶつかっても壊れない、取り付け部品が簡単に取れない、ペンキがつかない塗装、の三つが条件だったと言っていた。

ハーレムは135th Street駅で降りればいいらしい。ハーレムに近づくに連れて黒人の数が増えて来た。穢いし、臭いし、暗いし、印象的な地下鉄だった。「ワンサーティファイヴ」と音声案内があってハーレムに着いた。階段を昇るとハーレムの通りである。意外と広かった。昼間から酒瓶を片手に歩いている若い人もいる。両脇に舗道があり、各戸の入り口まで短い階段がついており、その階段の途中に座っている人もいた。避(よ)けて通るのもなあ、と歩道を歩いて、ハーレム分館に着いた。

図書館では折角来たのでマイクロフィッシュの雑誌を拡大して、何枚かコピーを取った。機械にはMita, Minoltaの表示があった。戦勝国は、技術も持ち帰ったと言うことか。そんな気がした。

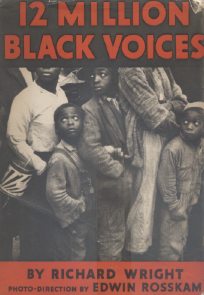

次は、ハーレム、か。通りの本屋(↓)で、貴重な本を2冊見つけた。そのとき目に止まらなかったら、お目にかかれずじまいだったかも知れない。