HP→「ノアと三太」にも載せてあります。

つれづれに:「遠い夜明け」

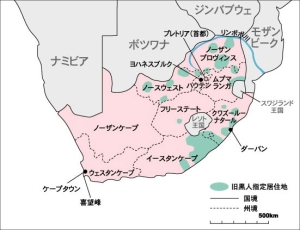

1987年の7月にエイブラハムズさんを訪ねたり、年末に「MLA」(8月3日)で「ラ・グーマ」(7月27日)の発表をしたり、南アフリカに関わる時間が増えていた。年明けに「遠い夜明け」の試写会があった。「こむらど委員会」(8月5日)の会報で知って前売り券(↑)を買い、三宮の映画館に一人で出かけた。結構な人の入りだった。直前に大阪府高槻市にUDF(United Democratic Front)のアラン・ブーサックさんがゲストの集会に参加した。ブーサック師と紹介があったので、牧師のようだった。マンデラなどANCの指導者は投獄されていたが、聖職者は逮捕されていなかったということか。開始時間直後に、緊急事態が発生してブーサックさんが来られないので、急遽楠原さんに話をしてもらうことになったと司会者が説明した。『アパルトヘイトと日本』(↓)の著者が壇上にいた。どんな話をしたか忘れてしまったが、南アフリカの事態がかなり緊迫しているのは伝わって来た。1988年の年明けの話である。

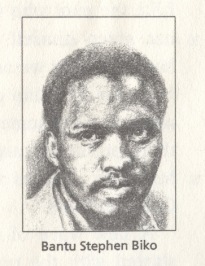

「遠い夜明け」は1987年に製作・公開された2時間37分の長いイギリス映画である。7月にエイブラハムズさんを訪ねる前にニューヨークにでVHS版を買っているので、日本ではその前に映画が上映されていたわけである。監督は「ガンジー」や「コーラスライン」でヒットを飛ばし続けていたリチャード・アッテンボローで、デンゼル・ワシントンとケヴィン・クラインが主演だった。当時南アフリカでは映画の撮影が禁止されていたので、ジンバブエでロケが行われた。ウッズとビコが最初に会う美しい場面の近くを、1992年にでジンバブエ大学に在外研究に行き、首都のハラレで家族で暮らしたときに、自転車で通ったことがある。南アフリカのジョハネスバーグをモデルにして街が作られので、街並みが似通っているらしく、ロケには都合がよかったようである。南アフリカの日刊紙デイリー・ディスパッチの記者ドナルド・ウッズがスティーブ・ビコに感化を受けて書いたCry Freedomが原作で、イギリスに亡命したのちに出版されている。ワシントン(↓)がビコを、クラインがウッズを演じている。

ウッズ(↓)はビコの死因についての査問会を要請して政府の罪を追求したが逆に罪を問われた。家族も警察に嫌がらせを受け、亡命を決意した。友人の助けを借りてボツワナ経由でロンドンに原稿を持ち出し、出版に成功している。1988年のメーデーにウッズも労働組合員といっしょに大阪の中之島でのデモ行進に参加するとこむらど委員会の会報で連絡が来たが、宮崎医科大学に着任した直後で、残念ながら参加出来なかった。ウッズはマンデラが大統領になったあと、一時帰国し、その後はロンドンと南アフリカを行き来していたようである。2001年にがんでロンドンで亡くなっている。67歳の若さだった。

ウッズがビコの本を書いて亡命しても出版したかったのは、ビコが南アフリカを救える数少ない一人だと信じたからである。1960年のシャープヴィルの虐殺を機にアフリカ人側は武力闘争を始めたが、政府は締め付けを強化、欧米諸国と日本の力を借りてアフリカ勢力の抑え込みに成功した。その結果、地上には指導者がいなくなり、暗黒の時代が始まった。その暗黒時代に立ち上がったのが、まだ警察の手が伸びていなかった学生である。その指導者の一人がビコだった。この新しい世代は、自己意識の大切さを人々に語った。

映画の中でビコがウッズに白人リベラルの実態と意識を批判した時、ウッズが「仕事もあって、ベンツもあったら、あんたならどんなリベラルに?」と遣り返して握手する二人の出会いの場面は美しい。ビコが白人とは関わりなく、劣悪な環境の中で作られた劣等の意識を払拭し、自分に誇りを持てと黒人意識の大切さを説く裁判の場面には、ぐっと人の心に迫ってくるものがある。ウッズの国外脱出の場面を見ると、同じように亡命を余儀なくされた「ラ・グーマ」(7月27日)やエイブラハムズさん(→「エイブラハムさん1」、→「エイブラハムさん2」、7月30日~31日)を思い出す。長いこと、英語や教養の授業で「遠い夜明け」を学生にみてもらった。

次は、工大教授会、か。

殴られた警官を殴り返した直後の場面