つれづれに:慈しむ心

(「黒人史の栄光」の編註者に送られた写真)

ヒューズは詩人で、芸術が心で昇華されて表出されたものだと理解している。それを思わせるのが、ダンバー(↓、Paul Laurence Dunbar, 1872–1906)の詩 “Little Brown Baby” である。

わが子と戯れる父親について詠まれた短かい詩である。

輝く瞳の愛しいわが子よ / こっちに来て、パパのお膝にお座り / 閣下、何をしておられたのでありますか?お砂のパイでもお作りでしたか? / 涎掛けを見てごらん、パパと同じくらい汚れているね / お口を見てごらん、きっと、糖蜜だろうね / マリア、こっちに来て、この子の手を拭いてやってくれないか / 蜜蜂が来て、この子を食べちゃいそうだから / ねばねばして、甘いからね!

そのあと父親は、一日じゅうも笑みも絶やさない可愛いわが子を見つめながら、突然からかい始める。「パパはお前なんか知らない、きっといたずらっ子だと思うよ」「戸口からこの子を砂場に投げちゃおう」「この辺りに、いたずらっこなんて要らないから」「この子をお化けにやっちゃおう」「お化けよ、お化け、戸口から入っておいで」「ここに悪い子がいるから、食べてもいいよ」「父さんも母さんも、もうこんな子は要らないから」「頭から爪先まで飲み込んじゃって下さい」そう脅された子供は、ぎゅっと父親にしがみつく。そして、最終連。

ほらほら、やっぱり、ぎゅっとしがみついて来ると思ったよ。/ お化よ、もう帰っておくれ、もうこの子はあげないないから。 /もちろん、迷子でもないし、いたずらっ子でもないよ。 / 父さんを許してくれるいい子で、遊び相手で、喜び。 /さあ、ベッドに行って、お休み。 / お前が、いつも平穏無事で、こうして素敵なままでいられたらどんなにいいだろうね。 / お前がこのまま私の胸の中で、子供のままでいられたらどんなにいいだろうね。 /輝く瞳の愛しいわが子よ!

アフリカ系アメリカ人の言葉「黒人英語」で書かれたこの詩は、難しい。仕事帰りと思われる父親が小さなわが子と戯れる様子は微笑ましいが、最後の仮定法の二行に来ると、ほろっとしてしまう。「仮定過去」は「現在事実の反対の仮定」を意味するので、「お前が、いつも平穏無事で、こうして素敵なままでいられたらどんなにいいだろうね。 / お前がこのまま私の胸の中で、子供のままでいられたらどんなにいいだろうね。」は実際には叶わない現実である。

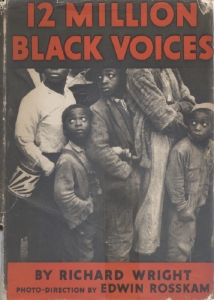

ダンバーは早くから詩を書いて白人の編集者に認められて国際的に有名になったそうだが、33歳の若さで亡くなっている。ダンバーの生きた頃は、アフリカ系アメリカ人には厳しい時代だった。奴隷貿易で富を得た南部荘園主と、奴隷貿易で蓄積した資本で産業革命を起こしてのし上がった北部産業資本家が、奴隷制をめぐって南北戦争で殺し合ったが、経済力の拮抗する対立の最終決着はつかなかった。法的な奴隷制廃止を妥協点に、戦争を終わらせた。結果、アフリカ系アメリカ人は奴隷から小作人に名前が変わっただけ、苦しい生活は変わらなかった。それでも、1890年代から1920年代にかけて多くの元奴隷が自由を夢見て南部から北部へ流れた。しかし、北部も南部にまして厳しかった。土地制限条約でシカゴならサウスサイド、ニューヨークならハーレムにしか住めなかった。白人のぼろアパートに高い家賃を払わされて住むしかなく、スラム化した街はますますひどくなる一方で、安価な単純労働しか求められないアフリカ系アメリカ人にはことのほか厳しい現実だった。その父親の言葉だと思えば、切ない。ライトはその当時の北部シカゴの様子を『1200万の黒人の声』(↓、1941)の中で書いてる。たくさんの写真と詩のような文章が印象的である。

merlassesは砂糖黍の絞り滓、口のまわりをべとべとにして汚くしているのは、長くて汚い仕事から戻って来た俺といっしょ。今は俺の胸の中で何とか平穏にいてもらえるが、大きくなって仕事があっても安い辛い仕事ばかり、カラーラインを越えようものなら、白人のリンチが待っている。このまま、俺の胸の中にいてくれたらなあ‥‥という父親は願う。しかし、父親の願いは叶わない。ささやかな願いも、現実の前には虚しい。二つの仮定法は「反実仮想」、願っても現実は実際には違うという父親の諦めの表現である。家族を守るべき父親も、愛しいわが子を前に、無力感を味わうしかない。現実が厳しすぎたのである。人種差別反対を声高に唱えるより、無力な父親の心情をほろりと伝えるこの詩の方が、読む人の心にぐさっと刺さる。その詩が「黒人史の栄光」の1890年代から1920年代辺りの想定で収められている。詩は本来自己充足的なものだが、その場所にあるとその詩は輝きを増す。ヒューズの人を慈しむ心が溢れている、詩からもそんなメッセージが伝わってくる気がする。

キチンネットと呼ばれた元白人用のアパートのトイレ(『1200万の黒人の声』)

アメリカ文学会の人が詩の題 Little brown baby wif spa’klin’ eyes に「きんきら目玉の小さな褐色の赤ちゃん」と日本語訳をつけていたが、せめて「輝く目をした愛しいわが子よ」と日本語訳をつけないと、ヒューズやダンバーさんに申し訳がない。蛇足:英文

Little brown baby wif spa’klin’ eyes, / Come to you’ pappy an’ set on his knee. / What you been doin’, suh – makin’ san’ pies? / Look at dat bib – you’s ez du’ty ez me. / Look at dat mouth – dat’s merlasses, I bet; / Come hyeah, / Maria, an’ wipe off his han’s. / Bees gwine to ketch you an’ eat you up yit, / Bein’ so sticky an’ sweet goodness lan’s!

Dah, now, I t’ought dat you’d hub me up close. / Go back, ol’ buggah, you sha’n’t have dis boy. / He ain’t no tramp, ner no straggler, of co’se; / He’s pappy’s pa’dner an’ playmate an’ joy. / Come to you’ pallet now – go to yo’ res’; / Wisht you could allus know ease an’ cleah skies; / Wisht you could stay jes’ a chile on my breas’ / Little brown baby wif spa’klin’ eyes!