つれづれに:ジンバブエ1860

旧暦では寒露が終わり、今日から霜降(そうこう)である。だいぶ気温も下がり、虫の勢いも弱くなりかけている。柿を干し終えたら、冬野菜の植え替えだ。霜降は、朝晩の冷え込みがさらに増し、北国や山里では霜が降りはじめる頃である。露が霜に変わり、冬が近くなる。宮崎ではその時期が少しずれてはいるが、冬がそこまで来ているのは確かなようだ。昨日は畑から蓼(↑、たで)と露草と杜鵑(ほととぎす)を摘んで来た。朝咲いていた露草は枯れている。花の命は短くて、そのままである。

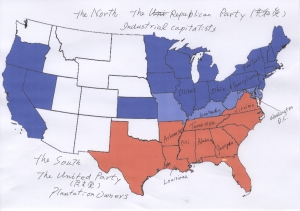

リンカーンが大統領になった1860年がアメリカ史の大きな流れの潮目(→「米1860」)だったかも知れない、日本もひょっとして‥‥と考えて確かめてみたら、井伊直弼が殺された1860年が大きな歴史の流れが変わる潮目(→「日1860」)だったような気がして来た。それから、南アフリカではダイヤモンドが発見された1867年が大きな潮目(→「南アフリカ1860」)のようで、日米より7年あとだった。今回はジンバブエ(↑)である。

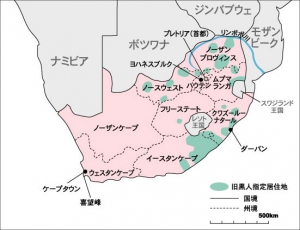

在外研究でジンバブエに行った。医大は専任だったので、非常勤の時と違って研究室もあり、国立大だったので在外研究もあった。「MLA」では「ラ・グーマ」で発表したので、書くのも南アフリカについてが多かったし、英語の授業でもアフリカや南アフリカの歴史を中心にいろいろな問題を取り上げるようになっていた。アメリカの時と同じく、アフリカに一度は行ってみないと気が引けるなあと感じ始め、在外研究でアフリカに行く気持ちになっていた。ラ・グーマの生まれたケープタウン(↑)に行きたかったが、文部省に申請した1991年は微妙な年だった。1990年にマンデラは釈放されたものの経済制裁の継続を要請していたので、白人政府と手を組んで甘い汁を吸い続けながら、表向きは世論を気遣って文化交流の自粛措置を取っていた日本政府の文部省は、国家公務員の私に南アフリカでの在外研究の許可を出さなかったのである。

結局、かつて「南アフリカの第5州」と言われた北隣のジンバブエに短期で3ケ月、家族と一緒にいくことにした。その頃、授業では毎年アメリカ映画「遠い夜明け」を見てもらっていたので、その中に出て来る赤茶けた大地(↑)を見に行こうと気持ちを切り替え、首都ハラレにあるジンバブエ大学(↓)に行った。南アフリカでは映画が作れなかったので、よく似たジンバブエがロケ現場に選ばれていた。

ジンバブエ大学教育学部棟

行く前と帰ってから滞在記を書く際に、ジンバブエの歴史関連の本を読んだ。主に「ハーレム」で入手した『アフリカの闘い』(↓)とジンバブエの小学校と中学校の歴史の教科書を拠り所にした。もちろん、バズル・デヴィドスンの「『アフリカシリーズ』」もである。

この500年ほどの間にアングロサクソン系の侵略を受けた国はどこも酷いものだが、ジンバブエも相当なものである。ある日、南アフリカのケープ州から第2の金鉱脈を当て込んで私設軍隊が乗り込んできて、期待したほどの金鉱脈がないとわかると、そのまま入植者とともに駐留し、アフリカ人から土地と家畜を奪って居座ってしまったのである。駐留した辺りを中心に南アフリカのヨハネスブルグに似た町を作った。それが私が家族と滞在した首都のハラレである。その年が1890年である。日米の潮目1860年から30年後であった。

1860年はどんな状態だったのか?在外研究で世話になった英語科の教員ツォゾォさんへのインタビューからの推測である。

ツォゾォさん(↓)は私より2歳上で1947年の生まれである。南東部の小さな村で生まれた。ヨーロッパ人の侵略で昔のようにはいかなかったが、ツォゾォさんが幼少期を過ごした村には、伝統的なショナの文化がしっかりと残っていた。サハラ砂漠以南の他の地域ではどこもよく似た統治形態をとっていて、ジンバブエも、同じ祖先から何世代にも渡って別れた一族が一つのまとまった大きな社会(クラン)を形成していた。一族の指導的な立場の人が中心になって、村全体の家畜の管理などを取りまとめていた。ツォゾォさんはモヨというクランの指導者の家系に生まれて、比較的恵まれた少年時代を過ごしている。村では、12月から4月までの雨期に農作業が行なわれ、野良仕事に出るのは男で、女性は食事や子供の世話などの家事に専念した。女の子が母親の手伝いをし、男の子は外で放し飼いの家畜の世話をするのが普通だった。ツォゾォさんも毎日学校が終わる2時頃から、牛や羊や山羊の世話に明け暮れた。

事務員の人と事務室前で

1860年はおそらく前の世代から延々と続くそういった生活を送っていたようである。1890年に南アフリカの入植者が来て、激変した。百年後、私はジンバブエ大学に滞在した。大学は元白人用で1980年の独立後アフリカ人の数が増え、滞在時、90%がアフリカ人(ショナ人が70%、ンデベレ人が30%)だった。3ケ月足らずしかいなかったが、授業も英語で行われ、アフリカ人同士が英語で話をしている光景が当たり前になっていた。1992年、南アフリカの入植者が来てから僅か百年余り後のことである。侵略者の言葉を多くの人が使うようになっていた。もちろん、ショナ語を話せない私もアフリカ人と英語で会話をした。侵略されるとはこういうことだと肌で感じると同時に、搾り取る側の先進国にいる自分の立場を突き付けられて、滞在中ずっと息苦しかった。帰りにパリ(↓)で一週間を過ごしたが、ほっとする自分が悔しかった。

泊ったプティホテルの屋根裏部屋から

大学(↓)に報告記事を二つ書いた。(→「海外研修記『アフリカは遠かった』」、→「海外滞在日誌『ジンバブエの旅』」

宮崎医科大学(ホームページから)