つれづれに:モーゼ?

ゴールデンゲイトカルテット

アフリカから奴隷とし連れて来られた人たちは、白人の聖歌隊(Choir)が歌う「深い河」のヨルダン川(↓、Jordan River)を大西洋(Atlantic Ocean)に準えたが、「下り行け、モーゼ」(Go Down Moses)の「モーゼ」を誰に準えたのか?

長谷川 一「『約束の地』ヨルダン川」から

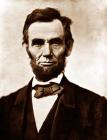

ヒューズは「黒人史の栄光」(↓)で、多くの逃亡奴隷が北部で奴隷制廃止論者と闘っていたことを紹介したあと「そして奴隷を自由へ導こうとするモーゼのような人が現われた。(And there came a kind of Moses intending to lead the slaves to freedom.)」と書いて、続けている。

「ジョン・ブラウン(↓)は雷と地震をもたらした。(John Brown brought the thunder and the earthquake. )」

白人黒人を含む総勢僅かに23人で、バージニア州ハーパーズフェリーの連邦政府の兵器庫を襲い、武器を奴隷たちに与えた。ジョン・ブラウンの功績をヒューズは「ジョン・ブラウンの蜂起は奴隷を自由にするという点では失敗だった。しかし、奴隷帝国を根底から揺さぶった。奴隷に勇気を与え、奴隷主に恐怖を植え付けた。(John Brown’s uprising was a failure in so far as freeing the slaves then went. But it shook the empire of slavery to its foundations. It startled the world. It aroused the conscience of the nation. It gave courage to the bondsmen and struck terror into their masters. 」と書き、歌を紹介している。

ジョン・ブラウンは奴隷が自由になるようにと望んで死んだ。 / ジョン・ブラウンは奴隷が自由になるようにと望んで死んだ。 / ジョン・ブラウンは奴隷が自由になるようにと望んで死んだ。 / しかし魂は行進し続けている。 / 栄光よ、栄光よ、ハレルヤ! / 栄光よ、栄光よ、ハレルヤ! / 栄光よ、栄光よ、ハレルヤ! / ジョン・ブラウンの魂は行進し続けている。

JOHN BROWN’S BODY

John Brown died that the slaves might be free. / John Brown died that the slaves might be free. / John Brown died that the slaves might be free, / But his soul goes marching on. / Glory, glory, halleluiah! / Glory, glory, halleluiah! / Glory, glory, halleluiah! / His soul goes marching on!

歌は白人女性で詩人・社会運動家のJulia Ward Howe(1819-1910)が作詞し、The Battle Hymn of the Republic(1861)はJohn Brown’s Bodyとともに南北戦争中に軍歌としても流行歌としても歌われた。日本の「権兵衛さんの赤ちゃんが風邪ひいた」のメロディーになっている。

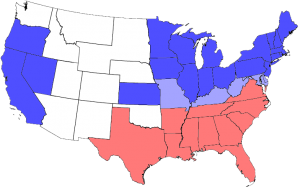

白人が主導して奴隷が武装蜂起したという衝撃は大きく、2年経たないうちに南北戦争が始まった。「シカゴ」のミシガン通り(↓)で聞いた「共和国の戦いの賛歌」は教会だけでなく、南北戦争の戦場でも歌われたのである。ヒューズは第一部をこの曲で締め括っている。

共和国の戦いの賛歌

私はこの目で神さまが神々しく到来される姿を目の当たりにした。 / 神さまは怒りの葡萄(ぶどう)が蓄えられている酒蔵からどしんどしんと歩いて来られる。 / 神さまは目にも止まらぬ速さで剣をお抜きになって運命的な稲妻をお放ちになった。 / 神さまの真実は行進し続ける。 / 栄光よ、栄光よ、ハレルヤ・・・ /

BATTLE HYMN OF THE REPUBLIC

Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. / He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. / He has loosed the fateful lightning of his terrible swift sword. / His truth is marchin’ on. / Glory, glory, halleluiah . . .

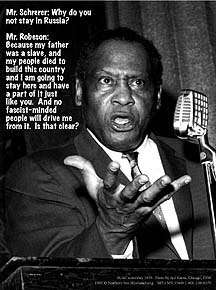

授業では「下り行け、モーゼ」はゴールデンゲイトカルテットの曲で、「ジョン・ブラウンの屍」はポール・ロブソンの曲を聴いてもらった。ロブソンの声量豊かな低音はもちろん、最後に軽快に流れる行進曲のピッコロの音色が広い講義室に響き渡った。

十年余り暮らした明石はほぼ日本の真ん中、明石城を軸にした城下町だった

十年余り暮らした明石はほぼ日本の真ん中、明石城を軸にした城下町だった