つれづれに:深い河

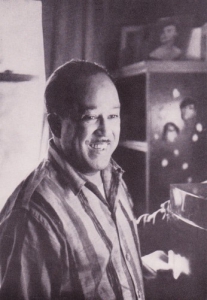

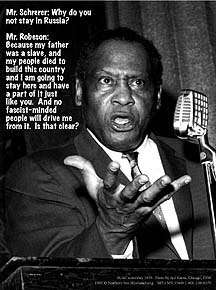

1998年の4月に宮崎医科大(↑)に来て、医学科生の英語の授業が始まった。「英語科」の「同僚」が赴任の年の秋から在外研究にでかけたので、一年目と二年目は1・2年生の授業を持った。二年目の1年生の授業でも、非常勤で行った「大阪工大」の「LL教室」の補助員に作ってもらったカセットテープでポール・ロブソン(↓、Paul Robeson, 1898-1976)の「深い河」を聴いてもらった。LPからカセットテープにデータを移してもらったので、出だしは金属針をLP盤に置く時のトンという音と、曲が始まるまで針と盤が擦れるジャーッという音が入っている。歌を聴いたあと、「誰か歌わへんか?100点つけるで」と誘ってみたら、東側の窓際の中ほどに座っていた学生が突然立ち上がり、朗々と「深い河」(Deep River)を歌い始めた。学科試験で入った28歳の既卒組で、恰幅もよく、声もよかった。「教室で学生が歌ってくれる歌を聞けると‥‥」、そんな豊かな気持ちになった。あとで、グリークラブのメンバーで、「深い河」は定番の曲で、その年も歌ったと聞いた。もちろん100点をつけた。次の年から、入試制度が大きく変わり、小論文重視の入学試験になった。

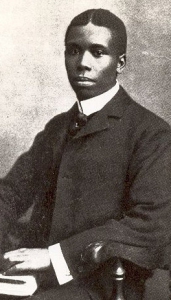

奴隷として炎天下で重労働を強いられる農園では、ワーク・ソング(Work Song)を歌いながら農作業を続け、小屋やその周りではみんなで集まって踊りながら歌っていたようだ。アレックス・ヘイリーの小説『ルーツ』(↑)を元にして作られたテレビ映画は「ルーツ」の中に、バイオリンの上手な老人の弾く曲に合わせてみんなが踊る場面がよく登場する。老人は主人公クンタ・キンテの教育係のフィドラーである。逃亡を試みる主人公クンタ・キンテの監視役を命じられていた。有名なルイス・ゴセット(Louis Gossett, Jr.)がクンタの良き理解者役を好演している。バイオリン(俗語でfiddle)がうまいのでフィドラー(fiddler)と呼ばれて、みなから慕われている。奴隷たちはそのうち教会に行くようになり、白人の聖歌隊(Choir)が歌う讃美歌(Hymn)、聖歌(Psalm)、ゴスペル(Gospel)、スピリチャル(Spiritual)などの教会音楽を聴くようになった。「深い河」もスピリチャルの一つで、歌詞は旧約聖書(The Old Testament)の2章「出エジプト記」(Exodus)から来ている。

深い河 故郷はヨルダン川の向こう岸/ 深い河 主よ / 河を渡り 集いの地へ行かん

Deep river, my home is over Jordan, / Deep river, Lord, / I want to cross over into campground.

福音の恵みを求めて / すべてが平穏な約束の地へ /

深い河 主よ / 河を渡り 集いの地へ行かん

Oh don’t you want to go to that gospel feast, / That promis’d land where all is peace? / Oh deep river, Lord, / I want to cross over into campground.

エジプトのヘブライ人家族に生まれたモーゼが、神から使命を受け、エジプトで奴隷にされていたヘブライ人をエジプトから連れ出す話である。モーゼたちは40年かけて、神が与えると約束してくれた土地に達したとされている。その東の境界がヨルダン川らしい。「下り行け、モーゼ」(Go Down Moses)と「ジェリコの戦い」(Joshua fit the battle of Jericho)をいっしょに考えると流れがよくわかる。

私は宗教に詳しくないので人の知識の切り売りである。聖書は英文をどこかで手に入れ、本に引用されている日本語の文章に出会うと、英語で確認する程度だ。もちろん最初の「創世記」(Genesis)は読んではみたが。神が天地を創造する前はvoidだと言われても「その前はどんなんやったんやろ?」という疑問は消えないし、有ると無いのほかに「ないかも知れないしあるかも知れないし」というのもあるんやないかと思う私は、有無の二元論でものを考えるようにはできていない。

ヨルダン川(↓、Jordan River)は、新約聖書では洗礼者ヨハネがキリストに洗礼を授けた神聖な川と記述されているらしい。イスラエル、レバノン、シリアの国境が接するゴラン高原やアンチレバノン山脈周辺を水源として北から南へ流れて死海へ注ぐ総延長425kmの川らしい。この写真では「深い河」には見えないが。

長谷川 一「『約束の地』ヨルダン川」から

教室でロブソンの曲を聴いたあと「誰か歌わへんか?」と聞いたとき「Deep river, my home is over Jordan, / Deep river, Lord, / I want to cross over into campground. / Oh don’t you want to go to that gospel feast, / That promis’d land where all is peace? / Oh deep river, Lord, / I want to cross over into campground.」と、学生は立って歌ってくれたわけである。

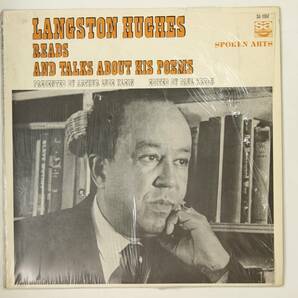

ロブソンが1940年に “Deep River / All Through The Night" のアルバムを出してから、「深い河」はよく知られるようになったそうである。今はウェブで曲を簡単に入手できる。ポール・ロブソンとマヘリア・ジャクソン(↓)のCDは人の助けを借りたり、アメリカに行ったときに買ったりして、だいぶ集めた。在外研究でテネシーに行った同僚が「ポール・ロブソンのマニアがいましたよ」とお土産に何枚かCDをくれた。1988年か89年くらいの話である。今はそんなマニアは、そう多くないだろう。