つれづれに:奴隷体験記

高校を辞めた時、退職金があった。74万円のどれだけを使ったかは覚えてないが、当時直接取り引きをしていたシカゴの本屋から奴隷体験記(Slave Narratives)を買った。第1シリーズ19巻の An American Slave(↓、第1巻)で、Greenwoodという出版社から分厚いハードカバーで1971年に出版されている。特に第1シリーズ19巻は手動タイプライター打ちのかなりの分厚さである。後に第2シリーズで12巻、第3シリーズで10巻が補足されて41巻の大作である。第1シリーズはたれている。

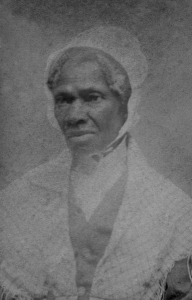

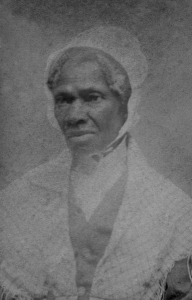

ヒューズは「黒人史の栄光」(↑、“The Glory of Negro History,” 1964)で私が既に「つれどれに」で書いた「深い河」(→「深い河?」)、「下り行け、モーゼ」(→「モーゼ?」)、「ジョン・ブラウンの屍」、「共和国の戦いの賛歌」、「ジェリコの戦い」、「そっとお行きよ」、「静かに軋れ、素敵な四輪馬車」、「年老いたライリー」などの歌のほかにサジャナー・ツゥルース(↓、→「そっとお行きよ」)の奴隷体験記を紹介している。

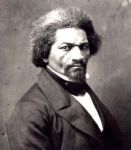

An American Slaveは奴隷の体験記を集めたもので、フレデリック・ダグラスは中でも有名で、4巻本も含めたくさんの本が出ている。日本でも翻訳が出ていて、本田創造さんがフレデリック・ダグラスの生涯を描いた岩波ジュニア新書『私は黒人奴隷だった』も出ている。ヒューズは自分の書く「黒人史の栄光」の中に、名もなき元奴隷の物語をいろいろ紹介したかったのだろう。以下の女性の話もその一つである。

「一度大奥さまが言われたように家をきれいにしてたとき、私はビスケットを見つけました。とてもお腹が空いていましたので、私はビスケットを食べました。それまでビスケットのようなものを見たことがなかったから。奴隷にはとうもろこしパンとシロップしかありませんが、そのビスケットを食べたときに大奥さまが入って来て『ビスケットはどこ?』と聞きました。『奥さま、とてもお腹が空いてたので、ビスケットを食べました。』と私は言いました。そうしたら、大奥さまはほうきを掴んで口穢く罵りながら頭を叩き始めました。私はすっかり混乱してたんだと思います。もしものごとがわかっていれば、大奥さまと争うなんてしなかったと思いますが、私は大奥さまとやり始めました。そうしたら監督が入って来て私を掴み、九尾の猫鞭で私を打ち始めたんです。監督は私がほとんど気を失ないそうになるまで打ちました。背中を完璧にやられてしまいました。」("Once when I were trying to clean the house like Old Miss tell me, I finds a biscuit. l’s so hungry I et it, 'cause we never see such a thing as a biscuit. We just have corn bread and syrup, but when I et that biscuit and she comes in and say “Where is that biscuit?" I say “Miss I et it cause I’s so hungry." Then she grab that broom and start to beating me over the head with it and calling me low-down, and I guess I just clean lost my head, 'cause I knowed better than to fight her, if I knowed anything’t all, but I started to fight her, and the driver, he comes in and he grabs me and starts beating me with that cat-o’nine-tails, and he beats me till I fall to the floor nearly dead. He cut my back all to pieces.")(註:like Old Miss tell me:just as Old Miss had told me、low-down:ひどく、口穢く、clean:completely、lose one’s head:be upset, confused、’cause I knowed better than to fight her:because I would have known better than to fight her if I had known anything at all〔わきまえていたら争ったりはしなかったでしょうから。〕、 driver:slave driver 、driveは元々駆り立てるという意味で、奴隷を監督するのに白人の農園主に雇われた貧乏な白人が多く、残酷なことも厭わない人が多かったようである。cat-o’nine-tails:こぶをつけた9本の革紐を柄に通した、はたきのような鞭。仕置きする時に使ったようである。)

別の体験記である。

「奴隷が死んだときはその日のうちに埋められました。荷馬車で農園内の墓地に運ばれてました。深く穴を掘らなかったために禿鷹たちがやってきて死体を探しながら上空を旋回したものです。当時は死んだ人たちを弔う時間もありませんでした。」("When a slave died, they buried him duh same day. They’d cart 'em down to duh graveyard on duh place and didn’t even bury them deep 'nough so dat duh buzzards wouldn’t come circling 'round lookin’ for dere bodies. In them days they wasn’t no time for mournin’.")(註:duh same: the same day、lookin’ for dere bodies: looking for their 、In them days:In those days、they wasn’t no time:there was no time; they had no time)

「父は強い人で、一度も鞭打ちを受けたことがありませんでした。しかしある日、主人が『さあ、鞭打ちを受けてもらおうか。』と言いました。父は『今まで鞭打ちを受けたことがありませんから、私に鞭打ちはやれません。』と父は言いました。すると主人は『しかし、お前を殺せるぞ。』と言って父を撃ち殺してしまいました。母は小屋に父を連れて行き、毛布の上に横たえました。それから父は死にました。」("My papa was strong. He never had a licking in his life. But one day the master says, “Si, you got to have a whopping," and my papa says, “I never had a whoopin’ and you can’t whop me." And the master says, “But I can kill you," and he shot my papa down. My mama took him in the cabin, and put him on a pallet and he died.")(註:licking:whipping、whoop:鞭(whip)を受けること、Si:Yes, So.、Pallet:地面に敷いた掛け毛布のようである。)

「我が家!我が家は自由があるところですよ!子供たちよ、我が家は自由があるところ以外にはどこにもないよ。柔らかいベッドとおいしい食べものと暖炉に火があれば家は素敵なものになるかも知れないけれど、もしそこに自由がなければそれは我が家ではないんだよ。ボーイよ!あなたが奥さまのケーキを食べた母屋で泣いているのを聞いたことがあるよ。そうさ!そこには自由はないよ!(馬車の)御者よ!素敵な栗毛馬を走らせる御者席であなたが泣くのを聞いたことがあるよ!そこにも自由はないよ!ローズィ、あなたが可愛いからと奥さまがいないときにご主人があなたの手にそっと硬貨を忍ばせたときにあなたが泣くのを聞いたことがあるよ。お金は自由じゃないもの!火が消え、ベッドも硬く、パンも乏しく、仕事があるかも知れないしないかも知れないし、食べるものがあるかも知れないしないかも知れないし、そんな所、北部に住んでいるよ。」("Home! Home is where freedom is! Home ain’t nowhere, children, but where freedom is. The house can be ever so nice with a soft bed, and fine food, and fire in the fireplace – but it ain’t home, if it ain’t where freedom is. Houseboy! I hear you cryin’ in the Big House where you eat the Missus’ cake. Huh! Freedom ain’t there! Coachman! I hear you cryin’ on the carriage seat where you drive them fine bays. Freedom ain’t there! Rosie, I hear you cryin’ as the master slips a coin in your hand when the mistress ain’t lookin’ – because you’s pretty. Money ain’t freedom! I live where the fire is out, where the bed is hard, and the bread is scarce, and maybe you work, and maybe you eat – and maybe you don’t – the North.)(註:Home ain’t nowhere, . . . but. . .:nothing but. . .; nobody but. . .の場合と同じbutの使い方。ain’t (is not) nowhereは二重否定ではなく単なる否定を意味する。教育レベルの低い人たちの英語にはこういう否定の使い方が多い、the Big House:旧南部農園主の普通は白亜の大邸宅。お館(やかた)とか母屋(おもや)、Missus’:Mrs.=Mistress奥さま、drive them fine bays:drive those fine bays このようなthemの使い方は俗語や方言に多い、because you’s pretty:because you’re pretty)

「しかしそこには自由があるよ!いきたいと思う?そう行きたいでしょう。私の行くところには自由があるよ、いっしょに来なよ、沼地を越え湿地を抜け、猟犬を連れた監督たちを逃れ危険を乗り越え、死さえも乗り越えて。自由はそこにあるよ!私といっしょに来なよ!」("But freedom is there! Do you want to go? I know you do – freedom is where I’s gwine! Come with me – through swamp, through mire, past patter-rollers with their bloodhounds and dogs, past danger, past even death. Freedom is there! Come with me!")(註:I’s :I’m going、patter-rollers:patroller <patrol man> 警ら係。奴隷の逃亡を防ぐための巡視や監視の役目を受け持つ。大農園にはdriver(直接現場監督)やoverseer(管理監督)などの職階があり、主に貧乏な白人[プアホワイト]が雇われた。)

たくさんの人が北部の「地下鉄道」によって南部から救い出された。命を危険を顧みずに南部に戻って奴隷たちの救出活動に携わった人もいるし、北部で体験記を書いた人もいる。奴隷体験記には、直接自分でかいたもの、聞き書きを人に編集して書いてもらったもの、小説や物語風にしたものの三つに大別されるようである。文学的に昇華されているかどうかは別にして、貴重歴史記録である。

ハリエット・タブマン

体験記41巻を買い込んで読んでいろいろ書くつもりだったが、「MLA」(米国近代語学会)の発表でアフリカの作家(→「ラ・グーマ」)をすることになってからは、雑誌の記事や大学のテキストや翻訳や著書を次々と言われて、体験記を読めないまま定年退職してしまった。退職後も「アングロ・サクソン侵略の系譜」(→「アングロ・サクソン侵略の系譜一覧」、2018年12月29日~2022年3月20日)で科研費を交付され、その後も可能なら、その流れで奴隷体験記とアフリカのエイズの小説19冊で続けるつもりだったが、契約を打ち切られたのでこのままになりそうである。元々大学には小説を書く時間を求めて辿り着いたので、本当のところは、体験記をやっている時間は残されていない、と思う。

たくさんの歌や奴隷体験記の中にも、ヒューズの優しい息遣い(→「慈しむ心」、→「寛容」)が感じられる。

(「黒人史の栄光」の編註者に送られた写真)