つれづれに:すすきにこすもす

気温が下がって一気に秋の気配である。金曜日は久しぶりに内海の南風茶屋に行き、帰りにすすきを採って来て、玄関の壺(↑)にこすもすといっしょに入れた。すすきで一番印象に残っているのは大分県飯田高原の九州芸術の杜で個展(→「小島けい個展 2009に行きました。」)をしたときに見た周りの景色の中である。こすもすとすすきがあちこちに咲いていて、風に揺れていた。九州芸術の杜のオーナーは牧場も持っていて、牧場の周りにもすすきとこすもすが一斉に咲いていた。夕暮れ時に撮った写真(↓)である。10日間ほどギャラリー夢(→「<ギャラリー夢>に行ってきました!」)の2階に泊めてもらった。夜は真っ暗で、星がこの上なく美しかった。まわりにはあけびもあちこちになっていた。採るとすぐに勢いをなくすので、採って持っては帰れなかったが。子供の頃からあけびに馴染んでいる人は、あけびを見ると「おいしそう!」と言うが、私の場合、妻の絵の材料だったので「食べるもの」と繋がらない。芸術の杜が遠くなかったら、続けていたかもしれないが、熊本まわりでも延岡まわりでも、電車でも5時間、実際には東京より遠い。今年も東京世田谷のCafe & Gallery Roomerで、個展の予定である。(→2022年個展案内)今年もコロナの影響で本人は自宅待機で残念だが、はや10年目である。

猛烈な暑さの時期が何とか過ぎて、朝晩の気温も下がってくた。吉祥寺の娘が昼間でも11度でダウンを着ているとズームで言っていたので、間もなく秋が一気に来そうである。季節は確実に過ぎている。

こすもす(小島けい画)

最近なかなかこすもすを気軽に採れるところがなかったが、今日道端の雑草の中に咲いている秋桜(↓)を見つけた。百本以上もありそうなので、気兼ねなしにもって帰れそうである。昨日は剪定鋏を持っていなくて、少しだけしか摘めなかったが、蕾を3本持って帰り、前に妻が絵に使うために採って来ていたあけびの葉とすすきといっしょに入れた(↑、上の写真)

こすもすも最初の頃にたくさん描いて何枚も絵になり、カレンダーにも残っている。(→「秋桜」)花そのものもたくさん描いているが、猫ちゃんや犬ちゃんとの組み合わせも多い。色がやさしいからかも知れない。この3年の10月はこすもすで、すべて注文してもらった絵である。2020年の分は、大分の個展に行っている時に、店(→「<夢色工房>をお訪ねしました!」)にカードを置いてもらっていたが、えらく気に入ってくれた人がいて、その人の結婚のお祝いである。今は愛媛に住んでいるらしい。犬の名は寅次郎。馬は牧場のぼんちゃんである。一番下は娘の友人の母親から頼まれたもので、今月の絵である。

「私の散歩道2020~犬・猫・ときどき馬~」10月

「私の散歩道2021~犬・猫・ときどき馬~」10月

「私の散歩道2021~犬・猫・ときどき馬~」10月

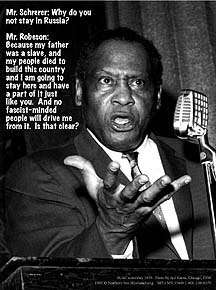

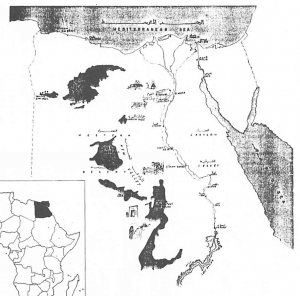

「深い河」(Deep River)は「下り行け、モーゼ」(Go Down Moses)と「ジェリコの戦い」(Joshua fit the battle of Jericho)とをいっしょに考えないと流れがよくわからない。ヘブライ人をエジプト(↑)から連れ出したモーゼが、40年もかけて約束の地に達し、その東の境界がヨルダン川(↑)だったという話には、そもそもなぜモーゼが同胞を連れてエジプトを出たかという話が抜けている。

「深い河」(Deep River)は「下り行け、モーゼ」(Go Down Moses)と「ジェリコの戦い」(Joshua fit the battle of Jericho)とをいっしょに考えないと流れがよくわからない。ヘブライ人をエジプト(↑)から連れ出したモーゼが、40年もかけて約束の地に達し、その東の境界がヨルダン川(↑)だったという話には、そもそもなぜモーゼが同胞を連れてエジプトを出たかという話が抜けている。