つれづれに:黒人史の栄光

「黒人史の栄光」:“The Glory of Negro History” (↑、1964年)は詩人ラングストン・ヒューズが語るアフリカ系アメリカ人の歴史である。侵略を意図していたポルトガル人の水先案内人・通訳として黒人が初めて北アメリカに来た頃から、奴隷制、南北戦争を経て1950年辺りまでの歴史を、詩人らしく、歌や詩を交えながら語っている。

今なら、西洋諸国の侵略欲の犠牲になって無理やりアフリカ大陸から北アメリカに連れて来られた悲惨な歴史を栄光と言われても‥‥という気持ちを持ちそうだが、大学のテキストで読んだと時はあまり考えなかった。すべてを諦めて30くらいまでと思っていたし、アフリカ系アメリカだけでなくすべてに関心がなかったからである。そもそも、歴史もほとんど知らなかった。

このテキストを読んだあと、専門の特殊講義「黒人文学入門」(↑)を受講した。特別に関心があったわけではなかったが、専門の購読のテキストでライトに次いでヒューズと黒人作家が続いたから、取ってみるかと聞きに行ったわけである。その範疇で卒業に必要な何単位かを取る必要もあったし。当時の神戸商科大学から来ていた非常勤講師が担当で、この「黒人史の栄光」のテキストの編註者の一人でもあった。奴隷体験記やらの話などもあったと思う。

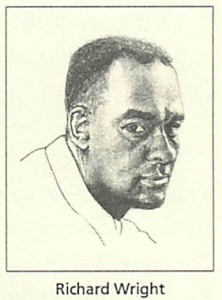

その後ライトで修士論文を書くためにアフリカ系アメリカ人の歴史を辿る中で、自分の中の反体制の意識に気づき始めた。ライトは奴隷制や奴隷制で作られた体制にまともにぶつかっていたので、作品もその色彩が強かった。先にライトの作品を読んで自分の中の意識に気づいていたら、ヒューズや「黒人史の栄光」を批判的に見ていたと思う。

リチャード・ライト(小島けい画)

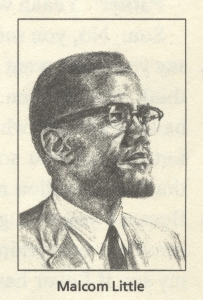

ヒューズには寛容や慈愛という文字が似合う。奴隷として辱めを受けてながら耐えて生き延びた人にも寛大だった。白人たちと妥協しながら黒人たちの地位向上のために遅々とした歩みを続けていた「全国黒人地位向上協会」(NAACP)にも優しい目を向けていた。本文にも好意的に紹介されている。白人優位・黒人蔑視の意識に激しく抗議するライトやマルコム・リトル(↓、小島けい画)とは、趣が違う。

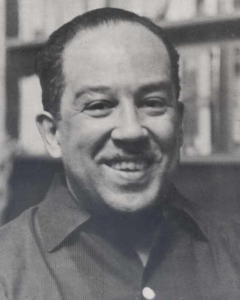

ヒューズの寛容さは、ひょっとしたら少し出自に関係あるかも知れない、と「黒人史の栄光」のテキストの編註者が巻末に載せてくれているヒューズの殺祖父母くらいまでの系譜を見たときに、ふと思った。その系図では父方はみな白人で祖父方の曽祖父はスコットランド系酒造業者と政治家・国務長官、祖父方の曽祖父はユダヤ系奴隷商、母方の祖父は国会議員・外交官、政治家・商人、曽祖父は白人農園主で曽祖母は家政婦とある。奴隷制でいい思いをした側である。奴隷商人に荘園主までいる。それもだいぶ金持ち層で、体制を維持した加害者側である。母方の曽祖母が唯一黒人、農園主が家政婦に手を出したということだろう。肌の色も白人に近く、黒人でも比較的裕福な家庭で、コロンビア大学に進学している。在学中にアフリカ航路の船に乗り込んで、大学は中退したようである。父親に捨てられ、母親が弟と二人を南部で育て、シカゴでは生活保護を受けていたライトの境遇とはずいぶんと違う。

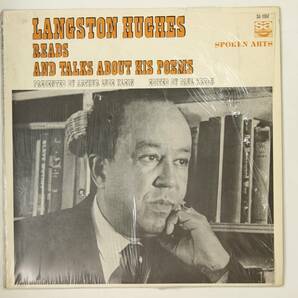

「黒人史の栄光」の本文は Langston Hughes Reader(1978)の中に入っている。本文を自らが朗読し、歌や詩を盛り込んでSmithsonian Folkways Recordからレコード(↓、LP)を出していて、今はウェブでCDか音声データを購入できる。私は黒人研究の会の人からLPを借りて、大阪工大のLL教室の補助員の学生にカセットテープにデータを移してもらった。授業でも使っていたので、パソコンを使うようになってからは音声ファイルにして学生にもコピーをして渡していた。本人の声を聞ける貴重な歴史的資料でもある。

ヒューズ、ライト、ボールドウィンは翻訳が比較的多い。註釈書にも木島始『ラングストン・ヒューズ詩集』(思潮社、1969)、木島始『ある金曜日の朝(作品集)』(飯塚書店、1959)、齋藤忠利『ニグロと河(詩集)』(国文社、1962)、齋藤忠利『黒人街のシェイクスピア(詩集)』(国文社、1968)、浜本武雄『笑いなきにあらず(黒人文全集5)』(早川書房、1961)が紹介されている。私より20ほど上の世代の人たちで、黒人文学の草分けである。木島さんはジャズ関係でよく雑誌やメディアに出ていたし、齋藤さんは黒人研究の会の総会で一度会ったことがある。岩波新書『アメリカ黒人の歴史』の本田さんと一橋で同僚だった頃である。浜本さんはライトのものを翻訳していたので、名前は知っていた。この辺りの本は、神戸と大阪の古本屋を巡っている時にわりと見かけた気がする。黒人文全集は古本で購入した。全集もLangston Hughes Readerもうかかわることもないかと処分してしまった。全集は翻訳は読まなかったので、資料として置いておくだけだったが。こんな文章を書くなら、Langston Hughes Readerは置いておいてもよかったのに。

ラングストン・ヒューズ(Langston Hughes, 1902-1967)