つれづれに:雑誌記事2

朝晩少し気温も下がって来たので、何とか畑を再開したいと思うようになっている。雨よけに温室まがいの柵を拵えたが、とまとは失敗したし、南瓜の柵も途中までは勢いがよかったし、横に渡す竹(→「 竹取の翁、苦戦中・・・」)も切ってきてはいたが、猛暑にはお手上げだった。大根と細葱とレタスを先ず蒔いて、それからである。南瓜(→「南瓜に勢いが」、→「 南瓜の花が・・・」)だけはこれから実が大きくなってお裾分け出来そうである。そのうち渋柿(↓)が色付くと獲って洗って剥いて干してと時間を取られそうである。いっときすっかり作業をする気持ちも萎えていたが、また復活しそうな勢いである。干し柿は献上品にもなったそうだから、昔から伝わる保存食、有難い自然の恵みである。

発行年月が数字通りではないので正確ではないが、「ゴンドワナ」に書いたのは1986年6月の6号から1991年10月の19号までの5年間ほどである。6号(1986年6月)の貫名さんの追悼号(↓)から7号(1986年7月)まで少し期間が空いていたと思うので実質期間は5年足らずのような気がする。貫名さんの原稿を送ったとき、これ一回限りかなと思った記憶がある。連載するとは全く考えていなかった。その期間は毎号一つか二つか三つの記事を書いた。「宮崎医科大学 」に決まる前も週に16コマの非常勤の合間に書いていたが、着任してからも同じペースで書いていたことになる。「宮崎に」来てからすぐに編註書を2冊頼まれて、そちらにも結構な時間を取っているので、毎日、目一杯書いていたことになる。

ラ・グーマの作家論はすでに出していたので、継続的に作品論を書いた。「MLA」で発表したものに手を加えて、第1作の『夜の彷徨』の文学手法についてである。「夜」と「彷徨」のイメージが交錯しながら物語全体を覆い、作品の舞台ケープタウン第6区(カラード居住区)の抑圧的な雰囲気を見事に醸し出している、という話である。→「『夜の彷徨』上 語り」(11号)、→「『夜の彷徨』下 手法」(↓、13号)

赴任してから半年後に公費出張の第1号で参加した黒人研究の会創立30周年記念シンポジウム「現代アフリカ文化とわれわれ」も12号(↓)にまとめて書いたものを出した。→「アパルトヘイトを巡って」(シンポジウム)

5月のメイデイにロンドンに亡命中の映画『遠い夜明け』の原作者ドナルド・ウッズさんが大阪中之島のデモに参加すると「こむらど委員会」の会報で知っていたが、行けなかったのは今でも心残りだ。医学科の授業で学生に観てもらっていた『遠い夜明け』の原作者だったので「学生に映画を観てもらっていますよ」と直接伝えたかったのだが、果たせなかった。まだロンドンに亡命中で、マンデラが釈放されるのも、アフリカ人政権が出来るのも、先行き不透明な時期だったので、余計に心残りである。そのあとカナダの「ラ・グーマ記念大会」で同じくロンドンに亡命中のラ・グーマ夫人ブランシさん(↓)や主に北アメリカに亡命中の南アフリカの人たちに会ったから余計にその思いは募る。ウッズさんはアパルトヘイトが廃止されたあと、イギリスと南アフリカを行き来したが、南アフリカには戻らないまま亡くなっている。

宮崎に来て頼まれた松山(→「アパルトヘイト否!」)と南九州大学(→「海外事情研究部」)での講演と、宮崎市内の「歯医者さん」の集まりで話した内容も「アパルトヘイトの歴史と現状」(14号、↓)にまとめて、お世話になった弁護士さんや東雲学園の人たち、南九州大学の学生と顧問の人、歯医者さんや歯科助手の人たちに雑誌を送った。ラ・グーマでMLAの発表をするために歴史を辿り始めたが、三つもまとまった話ができたお陰で、南アフリカの歴史の大枠が見えてきた。それが最大の成果だった。機会を与えてもらえたのは、有難い限りである、後に大学が統合をして教養科目を持つことになったとき「南アフリカ概論」が持てたのも、この辺りの経験があればこそだった。「南アフリカ概論」には、ある年1クラス542人の希望者があり、その年だけ受講者をすべて引き受けたが、課題を読むのに2か月もかかり、成績の締め切りに危うく間に合わないところだった。

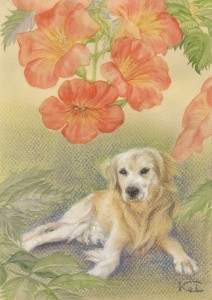

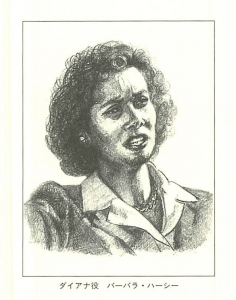

18号には「『ワールド・アパート』 愛しきひとへ」の映画評を書いた。南アフリカの白人ジャーナリスト、ルス・ファーストの自伝『南アフリカ117日獄中記』をもとに、娘のショーン・スロボが脚本を書き、クリス・メンゲスが監督したイギリス映画『ワールド・アパート』である。『遠い夜明け』に続いて上映されたが、残念ながら九州には来ても福岡止まりだった。アパルトヘイトによって傷つけられた母娘の切ない相克に焦点があてられ、なかなか見応えのある映画である。妻に挿画を頼んだ。よく雰囲気が出ている。

ルス・ファースト役バーバラ・ハーシー(小島けい画)

家の近くで、百日紅とハイビスカスが重なり合って植わっていた

家の近くで、百日紅とハイビスカスが重なり合って植わっていた