HP→「ノアと三太」にも載せてあります。

つれづれに:しゅうさく

元々「つれづれに」は徒然草の「心に移りゆくよしなし事を、そこはかとなく書きつくれば‥‥」くらいの気持ちで書くつもりで始めた。HPもブログも授業がある時は毎日複数ページを更新していたので、そこに「つれづれに」を書き込んだりしていた。しかし、授業がなくなる暫く前辺りから、小説を書き始めて、すでに2回出版社に送っている。「小説を書く時間を確保するために大学を探し、芥川賞か直木賞でも取れたら‥‥」という話を、世話になっていた出版社の社長さんにしたら「賞は出版社が売るための便法だから、辞めといた方がいい」と言われた。そのあと、雑誌の記事や註釈書や翻訳書や本を次々と言われて、それをこなしているうちに、定年退職の年になってしまった。「普通は自費出版で1冊200万か300万か要りますが、玉田さんはいいですよ」とは言われたが、結局は印刷物になった本をせっせと学生に買ってもらうことになった。自分の学生の頃は「注釈書と翻訳書はしたくない」と思っていたが、気がついたら注釈書2冊と翻訳書1冊が印刷物になっていた。

大学の教員になっても業績は求められるので、どこかの学会からでも印刷物を出す必要はあった。もちろん公務員を業績がないから辞めさせるのは実際は難しいし、統合してわかったが、何年も業績がなくても平気な人が結構いた。ただ、そのつもりではなかったが教授になって、平気な顔も出来ない立場になってしまった。そういう事情もあって、本や雑誌の記事は業績になった。学会のものとは違うが、理系ばかりの中だと中身まで見る人がいるわけではないので、本だけで充分のようだった。英語だとなお評価が高い。英文書も2冊ある。科研費も出版物が多かったから、もらえたみたいだし。

出版社の社長さんがなくなってやっぱり「小説を書こうと思って大学に来たんだから‥‥」と思い直して、何年か前に小説を書き始めた。本はもういいので、出版社が売れると判断してくれればいい、という感じだ。最初に小説を書こうと思った時と少し趣は違うが、そういう風に生きて来たみたいだ。

2003年にホームページを作ってもらって授業で使い始めてから、すっかりパソコン仕様になってしまった。もちろん元はボールペンや鉛筆で原稿用紙を使って書いていたが、授業で使っているうちにすっかりその仕様になってしまった。群像に出した時は、手書きで原稿用紙に書いたが、手がその作業に耐えれなくなってしまっている。無駄な抵抗は辞めて、パソコン仕様で行くことにした。

だから、「つれづれに」が小説のしゅうさくになってしまったのである。修作か習作かはわからないが、小説の一齣を「つれづれに」に書いている感じだ。そうでないと「つれづれに」を毎日は書けない。本当は出版社が売れると判断してくれた時点で「つれづれに」は終わるつもりをしていたが、先行きは不透明である。

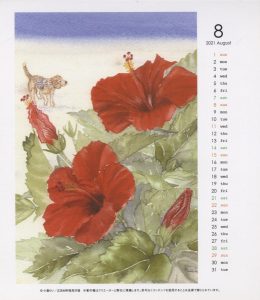

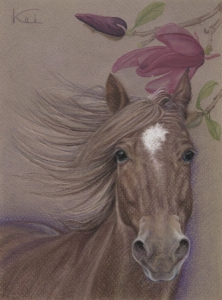

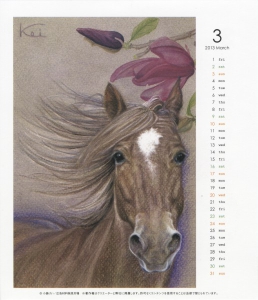

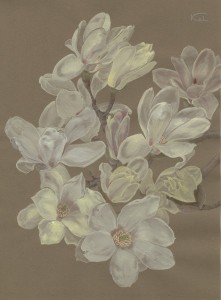

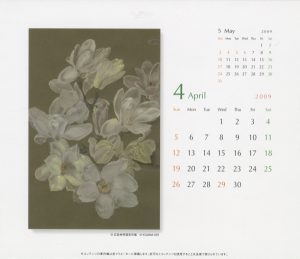

お盆前から咲いているハイビスカス(↑↓)がまだ咲き続けている。炎天下に咲き続けるのは、やはり南国の花で、ハイビスカスも妻に描いてもらった花の一つである。カレンダーにも入っている。(→「ハイビスカス」「小島けい絵のブログ」)