HP→「ノアと三太」にも載せてあります。

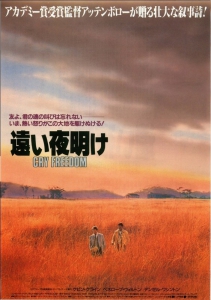

つれづれに:装画第1号

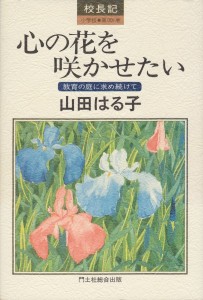

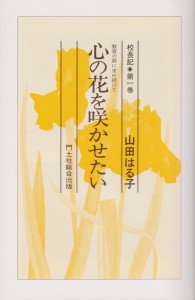

山田はる子『心の花を咲かせたい』(装画/花菖蒲、1989/1/25)

ある日、妻が出版社の社長さんから本の装画(↑)を頼まれた。「明石」にいた頃は、仕事もあり、二人の子供の世話に食事に家事にと目一杯で、土曜日の午後に神戸の絵画教室に通う2時間を作り出すのがやっとだった。油絵を描いていて、その教室の人たちで開くグループ展には出品を続けていた。私はまったく絵が描けないので、ちょっと描いてとよく頼んでいた。「修学旅行」の冊子にはクラス全員の似顔絵(↓)も描いてもらった。体もきつかったのに、反省するばかりである。

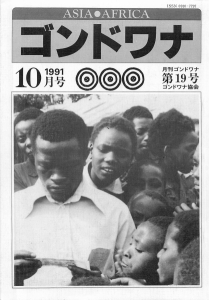

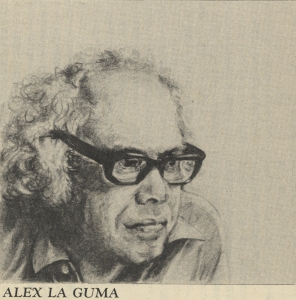

私は先輩から話があって「横浜」で社長さんと編集者の人に会ってから、出版社が不定期に出していた雑誌→「ゴンドワナ」(→「ゴンドワナ (3~11号)」、→「 ゴンドワナ (12~19号)」)に記事を書いていたが、その記事もだいぶたくさんになっていた。南アフリカとラ・グーマ(↓)の記事が大半だったが、大抵は記事に見合う挿画を妻に描いてもらって、記事といっしょに送っていた。当時妻は色々な花の絵を描いていたので、カードにしていっしょに送っていた。

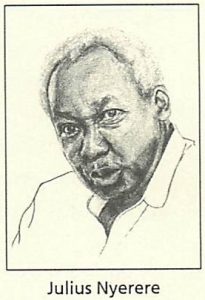

「ラ・グーマ記念大会」 でラ・グーマ夫人のブランシさんに会ったとき、この肖像画を載せた雑誌を渡したら、ことのほか喜んでくれた。妻にはエイブラハムズさん(「エイブラハムさん1」、「エイブラハムさん2」)の本『アレックス・ラ・グーマ』の扉絵を見て描いてもらった。いっしょに小さなパーティでも夫人といっしょになり、翌日大会で毅然として話をしているのを聞いて、ラ・グーマがぐっと身近になった。とても優しい人だった。1992年に在外研究でジンバブエに家族で行ったとき、まだロンドンに亡命中のブランシさんに連絡をしたら、快く会ってくれた。一人暮らしの家におしかけたが、ほんとうに優しかった。妻も子供二人も英語が話せなかったが、終始楽しそうに微笑んでいた。もう一枚の似顔絵(↓)の載った雑誌も渡せたのは何よりだった。マンデラは釈放されていたが、まだアパルトヘイトの制度は廃止されていなかったので、ロンドンに亡命中だった。しばらくあと、ケープタウンに戻れたと手紙をもらった。空港で一番じゅう待たされたそうで「ブランシさんを待たせるなんて、ANCは何をしてるんですか?」と書いたら「改革には時間がかかるので、大目に見てやってね」と窘めてあった。寛容な人だった。

「横浜から」社長さんと編集者の人が「中朝霧丘」の家に来てくれたとき、初めて先輩にも家に来てもらえた。妻は食事の用意に忙しかったが、直接会うことが出来た。このとき、編集者の人とかなり意気投合していた。「宮崎へ」来て「借家に」(2022年8月15日)住み始めた日に社長さんから分厚い「初めての郵便物」が届いていた。

妻は時間を気にせずに、毎日絵が描けるのが何よりだった。半パンにランニングの姿は如何にも季節を楽しんでいる感じだった。「自転車で」近くの市民の森(↑)にでかけて花菖蒲を描いた。装画第1号はその花菖蒲である。

次は、花を描く、か。

『校長記 心の花を咲かせたい』扉絵

裏表紙