HP→「ノアと三太」にも載せてあります。

つれづれに:春の花3

今日から9月である。外に出ると熱くて、畑も出来ないまま9月になった。一昨日は辛うじて外に出て、隣との境の草を片づけた。何日か採れなかったオクラが細い胡瓜くらいになって、こちこち、包丁の葉も通らない。何とか食べられないんですか?と言う人もいるが、まず無理だろう。歯が立たない。これから雨模様が続くようで、少しは外に出る気持ちになればいいが。

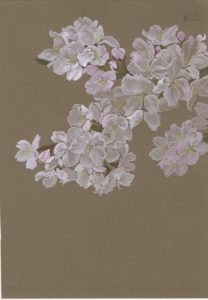

「ほぼ初めての春の花」 、「春の花2」の続きで春の花3である。チューリップ(↑)、罌粟(けし)とポピー、フリージアである。妻が装画を頼まれとき、著者の希望を聞いて花と組み合わせることが多かった。出版社の編集者はそれまであまり見かけなかったような花も使うように著者に薦めてくれたようだが、ごく普通に見かけるような花を希望する人の方が多かったように思う。大抵は私が花屋さんを探し回ることになった。花を探すのが私の役目になっていたからである。近くに花やさんはなかったので、少し離れた場所に探しに行った。大学まで20キロ弱はあったので、途中に寄ることも多かったが、宮崎神宮で開かれる春と夏の植木市にも顔を出した。

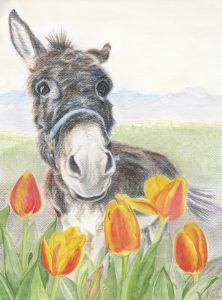

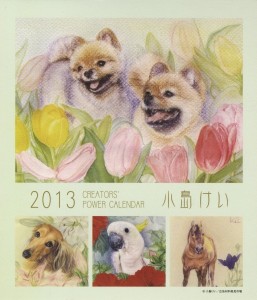

妻が通っている牧場COWBOY UP RANCH(宮崎市清武町大字今泉甲6618)の驢馬とチューリップ(↑、↓)である。牧場主さんは絵を最初に買って下さったので、言わば恩人である。牧場に来る人にも紹介してもらったし、なぜか牧場近くの人も常連でその人たちとも仲良くなっていた。後に取り引き先の牧場主がやっている九州芸術の杜(大分県飯田高原)の画廊で個展をするように牧場主を紹介してくれた。カレンダーを作るようになってからは絵のモデルになってくれた犬ちゃんや猫ちゃんの飼い主も、馬に通って来る人かいっしょについて来た人かである。牧場に一時驢馬がいた。鳴き声がすごいので少し離れた道路下のトンネルに繋がれていたが、妻ともすぐに仲良しになった。いかにも愛嬌のある顔で、どうしても描きたくなったようである。特に牧場主からの注文はなかったが、チューリップと組み合わせた。楽しそうな感じが出したかったようである。ぱおーーーーーんと大きな声で啼く。ある日、阿蘇にある広い牧場にもらわれていった。啼き声を気にすることもなく、牧場を訪れる観光客に囲まれて楽しく過ごしているらしい。今はどうしているだろう?(→「パオンちゃん」)

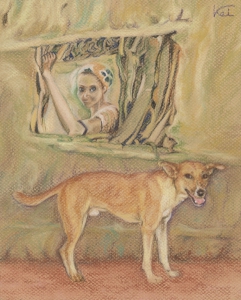

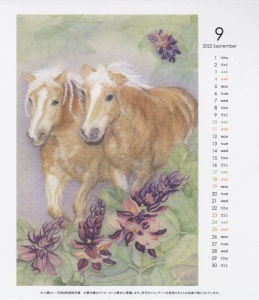

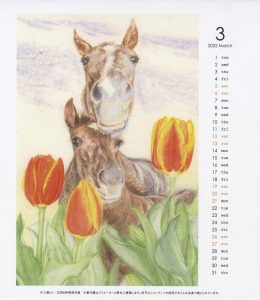

「私の散歩道2020~犬・猫・ときどき馬」3月

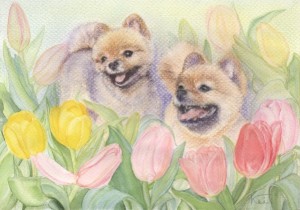

チューリップがいいという飼い主さんもいた。高原で個展をしている時に、近くに別荘を持っていて、福岡から来ていると言っていた。近くの九州芸術の杜にはよく観に来るとのことだった。チューリップは三本ほどいっしょに咲いている植木鉢ごと買ったきた。この花もある時期が過ぎると開き気味になって、ある日はらりと散る。咲き始めるとそう長くは持たないので一気に描いてしまう必要がある。最初の頃はパソコンで画像を見る、そういう時代ではなかった。表紙絵には二匹の柴犬が仲良く収まっている。

「私の散歩道2013~犬・猫・ときどき馬」表紙

罌粟(けし、↓)は道路脇とか空き地でよく見かけた。明石では露地で見た記憶はない。春先になるとあちこちで咲いている。種が飛ぶんだろう。花びらはあるひはらりと落ちてしまう。自転車で大学に行く途中やキャンパス内にも咲いていたので、摘んで研究室のガラスのコップに入れて飾っていた。可憐な花だ。

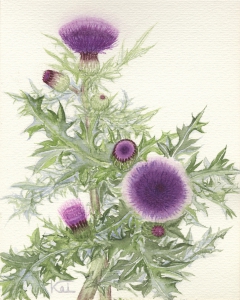

「小島けい2006年私製花カレンダー2006 Calendar」5月

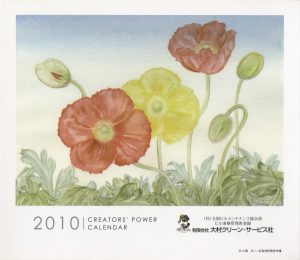

ポピーは著者の希望で装画に使った。はかげなけしと比べて花も大振りではっきりとしている。市役所や県庁脇の花壇や空港近くの道路の両脇にも植えられている。赤や黄や白の花が多い。上のカレンダーは妻がささっと描いて作ってくれたいたカレンダーである。いつくらいから作ってもらっていたのかは忘れてしまったが、捨てるのが惜しいと残し始めたのが2004年からである。それまでのものはすべて捨ててしまっている。ささっと描く絵には勢いがあるので、返す返すも惜しいことをした。後の祭りである。カレンダーが残っていれば、どの月に何をよく描いたのかもわかるのに、と言ってみても仕方がないか。本の装画にもしてもらっているが、明るい華やいだ気分にしてくれる。

「小島けい2006年私製花カレンダー2006 Calendar」3月

「私の散歩道2010~犬・猫・ときどき馬」表紙(企業採用分)

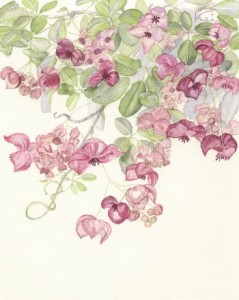

フリージアも著者が希望した花である。黄色い花が多いが、最近はいろんな色の花が出回っている。フリージアも花屋を探し回った。季節が過ぎると、なかなか見つからないのが難しいところである。明石にいるときも花屋さんで買って、家に飾ったり、学校に持って行ったりしていた花の一つである。カレンダー(↓)にも入っている。

次は、春の花4、である。春の花を1回で書くつもりが、描き始めてみるとやっぱり一回では書き切れなかった。まだ続くかも知れない。

「私の散歩道0909~犬・猫・ときどき馬」3月