HP→「ノアと三太」にも載せてあります。

つれづれに:一般教養と授業

宮崎医科大学(↑)での授業が始まった。募集があったのは一般教養の英語学科目の教員だった。公募だが、実際は旧来のなあなあの人事で、思わず拾ってもらって赴任した、という感じである。医科大学は講座制を取っており、各講座に最低教授の枠が1で、それ以外は講座によってまちまちである。一番規模が大きいのは臨床系の内科や外科で、教授1、助教授1、講師1、助教数名と事務官の枠がある。臨床系の大きな講座は他からも予算が来るようで、事務官の数が十名に近い講座もある。一番枠が少なかったのは、心理学、社会学、数学で教授1だった。事務官は一般教養で1だった。ただし、化学、物理、生物の理科系講座は教授以外に助教授1、講師1、事務官1のようだった。ようだったと言うのは、実際には定員が欠けていたり、講師の枠に助手を採用している講座もあった。通常は枠が空くと補充の人事が行われるが、事情によって不補充や別枠での採用などが多かった。私が赴任した時、化学は教授1、助教授1、助手1、事務官1、物理は教授1、助手1、事務官1、生物は助教授1、事務官1、心理学は教授1、社会学は講師1、数学は講師1、英語は助教授1、講師1、外国人教師1、ドイツ語は講師1だった。かなりいびつで、元々教授会での投票権は8のはずだが、実際には3だった。赴任した当初は知らかったが、一般教養の票で人事が動くのを嫌う臨床や基礎の教授と一般教養の教授数人が意図的に一般教養の票を減らしたようである。私は一般教養の教授に推薦された講師として、教授会で過半数を得て、4月に赴任してきた。

受験勉強をしなかった私が、受験勉強をこなして入学して来た医学生の一般教養の英語の授業をすることになった。最初の年は2年生と1年生の授業だった。場所は2年生が福利厚生棟にある研究室の一番近い教室、講義棟(↑)の3階、1年生は4階だった。ずっと、中高での試験のための英語が嫌だったから、一般教養の英語は私には都合がよかった。自分で何をするかを決められたからである。英語も言葉の一つで伝達の手段だから使えないと意味がない、中高でやったように「英語」をするのではなく、「英語」を使って何かをする、教員としては他の人の教科書を使い、一時間ほどで成績がつけられる筆記試験をするのが一番楽だが、自分が嫌だったものを人に強いるのも気が引ける、新聞や雑誌も使い、可能な限り映像と英語を使う、折角大学に来たのだから中高では取り上げない題材を使って自分自身や世の中について考える機会を提供して、大学らしい授業だと思ってもらえるような授業がいい、医学のことはこの先医療系の研究者や医者が嫌というほどやってくれるのだから、一般教養の担当にしか出来ないことをしよう、自分の時間でもあるし、いっしょに楽しくやりたい、あちこち非常勤をしている間に、大体そんな方向性は決めていた。

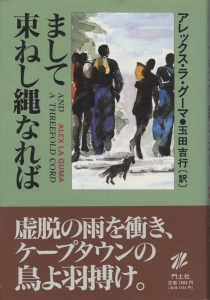

映像を使う人があまりいなかったからだろう。プロジェクターの画質が今ほどよくなかったので、分厚い暗幕が必要だった。きっちり黒いカーテンを引いて、真っ暗な中で映像を観てもらった。普段は長い映画などを見る時以外は、大きな画面のテレビを台車に載せて、毎回教室に運んだ。100人を4つに分けた25人授業だったので、学生との距離も近くて学生の顔も見やすかった。テレビを録画したテープやビデオショップで借りて来たテープを編集した。当時は台数が多くなかったので、編集用のビデオデッキは二十万円以上もした。まだベータ(↑)があった時代で、私はVHS(↓)と半々で使っていたので、どちらのビデオデッキも必要だった。大学の豊かな時間の中で教養科目の英語の時間が、自分について考え、今まで培ってきた物の見方や歴史観を再認識するための機会になればと願っていた。2年間非常勤で行った大阪の私大では授業そのものが成り立たなかったので「授業が出来る!」だけで十分あった。もちろん、授業を始めた時は、である。

次は、同僚、か。