HP→「ノアと三太」にも載せてあります。

つれづれに:非常勤

1988年の4月に宮崎医科大学(↑)に決まって大学に行ったとき、推薦してくれた人に英語科の人を紹介され、その人から後期からの非常勤講師を頼まれた。3月28日に来たあと大学に顔を出し、非常勤の世話をしてくれる教育学部の人がある旧校舎に連れて行ってもらった。挨拶に行ったのが街中の旧校舎で、そのあとすぐに今の宮崎大学のメインキャンパス(↓)に引っ越しをしている。教育学部の敷地にはしばらくしてから新しい大学が建った。新設大学の設立時の会議に参加したので、旧宮崎大学の移転や公立大の創立の時に近くにいたわけである。

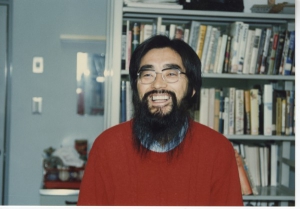

宮崎に来るまでの5年間も非常勤に行ってはいたが、今回は専任があって相互に助け合うという構図なので基本的にずいぶんと違った。教職大学院(↓)で修士号は取ったものの、大学の職を得るには学部から入学して博士課程を終えるのが一番の近道のようだったが、受験勉強をしなかったから初めからその道はなかった。途中からと思って遣り始めたが、他から博士課程には入れてもらえない構造的な壁は現実的に結構厚かった。どこでも公募はやっていたが、実質的な公募は少なかったので、履歴書にある学歴と教歴と業績を積み重ねて、推薦してもらうのを待つしか道はなさそうだった。非常勤をやりたかったわけではないが、他に方法はなかった。1年目は先輩に世話してもらった「大阪工大非常勤」のあと、「二つの学院大学」も頼まれ、5年目は週に16コマも持っていた。今回は農学部の2コマだった。

非常勤に来ていた人とも知り合いになった。専任の助教授の人が気さくで、誘われてその人の部屋でお昼を食べるようになった。医大の研究室はすぐ近くだったが、お昼を挟んで2コマだったのでどこかで食べる必要があった。弁当を持って行って、いっしょに食べた。そのうち人が加わり、そこで知り合いになる人もいたわけである。前に非常勤に行っていた大阪や神戸と違って、こちらでは大学そのものがあまりない。名前を聞いたのは高鍋の南九州大(↓)、市内の産経大、都城の高専くらいだった。必修の数が多かったのでコマ数もかなりの数だったので、とても選任だけで足りなかった。他は専任を持っていない人が担当していたことになる。宮崎での非常勤探しは難しかったようで、2年目からコマ数が増えて行った。まだ高校のALT(英語指導助手)やコミュニケーション英語は制度としてなかったので、英語がしゃべれるだけの外国人が溢れる事態はなく、外国人はちらほらだった。教育学部英語科は中学校の英語課程の英語を担当していて、教授が4人助教授が3人外国人教師1の8人体制だった。業績がなくても年齢が来れば教授になれるなあなあの昇級人事で、教授が多く、完全な逆算三角形である。労働条件を管理職と交渉する組合に守られて、普通にしていれば教授に昇格して教授で定年を迎える、終身雇用と年功序列、外から見ればあまりにも生ぬるい国家公務員の体質の典型だった。後に統合するとは思ってもみなかったが、二つの大学を比較するとその体質が浮き彫りになり、逆三角形の構図が崩れた。

一年目の後期に担当したのは農学部だった。一般教養枠の英語だったが、中高のように「英語」をするのではなく「英語」を使って何かをする、学生もいっしょにやる、が基本で、映像や音声、雑誌や新聞をふんだんに使った授業は、最初は戸惑う学生もいたが、楽しそうだった。「誰か調べて来て発表せえへんか?」と聞いたら「はい」「はい」と返事があって、活気があった。特に植物生産や森林緑地や海洋生産や獣医とかの名前が浮かんで来るので、その人たちが率先して発表してくれたんだろう。有名なセネガルのユッスー・ンドゥール(↓)の発表をしてくれた人が、宮崎市内でオブラデエィオブラダの入ったJOKOのアルバムを見つけて来てみんなに音楽を聞かせてくれたときは「へえー、宮崎にもユッスー・ンドゥールのCDがあるんや」と感心した。まだ持っていなかったので、JOKOはコピーさせてもらった。毎年授業であった学生が医学科の研究室まで遊びに来てくれていたから、少しは興味を持ってもらえたのかも知れない。その時の学生でまだ遣り取りが続いている人もいる。

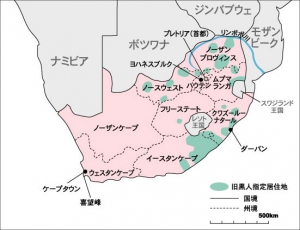

次は、アパルトヘイト否!、か。