2021年11月27日(土)にZoomシンポジウム「アングロ・サクソン侵略の系譜―アフリカとエイズ」をしたとき、ケニアとエイズの話の前に歴史をみておく必要があると考え、バズル・デヴィドスンの「アフリカ・シリーズ」を軸に、「駐日ケニア共和国大使館」(東京都目黒区)が案内するケニア小史と、今までケニアに関わったことなども織り交ぜて、ざっと歴史を辿ってみた。そのケニアの歴史である。(→「2021年11月Zoomシンポジウム最終報告」)

駐日ケニア共和国大使館

ケニアの歴史

紀元前2000年頃に北アフリカから来た人たちが東アフリカの今のケニアの一部に定住、のちにアラブ人とペルシャ人が来て植民地化、次いで1498年にポルトガル人が来てモンバサを拠点に貿易を支配、そのあとイギリス人が来て、1895年に東アフリカ保護領に、1920年に植民地に。長年ホワイトハイランド(現在の首都ナイロビ)に住んでいた多数派のギクユ人は、南アフリカケープ州のイギリス人入植者に奪われた植民地を取り戻すためにジョモ・ケニヤッタたちの主導で抵抗運動を開始、1963年に独立を果たし、1969年に「事実上の」単一政党国家に。その後、モイ、キバキの一党独裁支配を経て、大統領の国家統一党とオレンジ民主運動の連立政権で折り合いをつけて、現在に至る。これが大雑把な歴史である。

だが、それだけではアングロ・サクソン侵略の系譜の中でケニアのエイズを捉えることは出来ない。侵略の前にはケニア人が代々培ってきた暮らしや文化があったし、ヨーロッパ人の侵略によって、その伝統や文化や生活様式は大きく変えられてしまったからである。植民地化されたイギリスに抵抗して長く苦しい武力闘争を続けて、やっと独立を果たしたものの、独立後に指導者ケニヤッタとその取り巻きは、いっしょに闘った人たちを裏切って、欧米諸国や日本の勢力と手を組んでしまった。その後、一党独裁時代が長く続き、ケニアはさらに変貌した。ケニア大使館の小史からは、そんな姿は浮かんで来ない。額面上の見える史実を手掛かりに、その意識下に流れる目には見えない深層を探る必要がある。歴史過程の必然的な現象として、貧困や病気なども捉えるべきで、エイズもその一例に過ぎない。

日本もケニヤッタたちが手を結んだ相手国の一つで、関係は想像以上に密である。普通のケニア人や日本人が意識していない歴史の深層は、公教育の場で語られることはない。富を享受する一握りの金持ち層・支配者階級にとって、自分たちのやって来たこと、今も継続的に実行し続けていることを正当化する必然性があるからである。大多数が共有する表面上の歴史も、その手段に過ぎない。だからこそ、可能なら、公教育でこれまで受けてきた歴史を再考する必要がある。その流れで、ケニアの歴史を見てゆきたい。

(1)植民地化以前→(2)ペルシャ人、アラビア人とポルトガル人の到来→(3)イギリス人の到来と独立・ケニヤッタ時代 →(4)モイ時代・キバキ時代 ・現連立政権時代

(1)植民地化以前

遠い遠い昔の話なので確かめようもないが、元タイムズ誌の記者で歴史家のバズル・デヴィッドスンの映像「アフリカシリーズ」(NHK、1983年)を借りながら、「大陸に生きる」(「アフリカシリーズ」2回目の表題)人たちについて考えたい。

バズル・デヴィッドスン

アフリカの生活のあり方として牧畜や農耕はかなり新しいもので、野生の動物を狩り、木の実や草の根を集めて暮らしていた時期が長かった。「アフリカシリーズ」には、中央アフリカのピグミーやナミビア・南アフリカのカラハリ砂漠に住むサン人が1980年代にも昔ながらの原始的な生活をしている貴重な映像が収められている。狩猟採集に必要な技術以外に、動物を飼い慣らして家畜にするという大発見によって、人々の定住生活が可能になり、社会組織が大きく変化した。狩猟採集の生活から食べ物を管理して定住する生活への変化は画期的で、牧畜生活が始まると水や草があるところには人が集まり、そこに共同体が生まれ、入り組んだ社会組織も現われ始めた。デヴィッドスンは、ケニア北部に住むポコト人が住んでいる地域を訪れてしばらく生活を共にしながら、次のようにその人たちの生活を紹介している。牧畜を営む人たちの例としてそのポコト人を紹介したい。

「ここにあるポコト人の住まいは見た目には何ともまあ原始的でみすぼらしく、住民はお話にならないほど貧しく無知に見えます。しかし、実際彼らと生活を共にしてみると、それはほんのうわべだけのことで、うっかりするととんでもない誤解をすることが、すぐわかって来ます。私はアフリカのもっと奥地を歩いた時にも、何度となくそれを感じました。外から見れば原始的だ、未開だと見えても、実はある程度自然を手なずけ、自然の恵みを一番能率的に利用とした結果でして、そこには驚くほどの創意、工夫が見られるのです。」

ポコト人とデヴィッドスン

他の草原の住人と同様に、ポコト人の最大の財産は牛で、生活は牛を中心に展開する。雨期には200人もの人が村に住み、乾期になって草や水が乏しくなると牛を連れて遠くまで足を運び、村の人口が減る。次の雨期にはまた人が村に戻る、毎年それが繰り返されるわけである。主食はミルクで、栄養不足を補うために儀礼などの時に牛の血を料理して食べる。ミルクと血だけで暮らすにはたくさんの牛が必要で、干魃などの天災にも備えなければならないので、山羊や駱駝も飼うようになっている。

女性は夫とは別の自分の家畜を持ち、男性が草原に行っている間は、村に残って子供や老人の世話をする。ビーズなどの贅沢品を外から買うだけで、ほとんどが自給自足の生活である。必要なものは自分たちの周りにあるものから作り出す。山羊の皮をなめして毛をそぎ取り、油で柔らかくして衣類を拵える。牛の糞は壁や屋根の断熱と防水用に利用する。

ポコト人女性

ポコト人の社会では男女の役割がはっきりしていて、家庭は女性の領域で、家事、雑用、出産、育児を担っている。材料集めだけでも重労働だが、女性は誇りを持って日常をこなす。厳しい自然を生き抜くには自分たちの周囲にあるものを詳しく知り、利用できるものは最大限に利用することが必要で、家の周りの藪から薬や繊維や日用品などを作り出す。カパサーモの根を煎じて腹痛や下痢に使い、デザートローズの樹の皮の粉末から殺虫剤を作り出して、駱駝のダニを退治する。ポコト人は厳しい自然をてなづけて、ほぼ自給自足の生活を続けて来たわけである。

アフリカ大陸の東側には壮大なサバンナがあって、今でもそこに遊牧民が暮らしているし、牧畜が生活に占める割合の多い田舎もある。1992年に家族でジンバブエに行った時、借家と在外研究先のジンバブエ大学で3人のショナ人と仲良くなった。3人とも田舎で育ち、少年時代は大草原で牛の世話をして暮らしていたらしい。その中の一人英語科のツォゾォさんは「バンツー(Bantu)とはPeople of the peopleの意味で、アフリカ大陸の東側ケニアから南アフリカまでの大草原で遊牧して暮らす人たちが自分たちのことを誇りにして呼んだ呼び名です」と言いながら、インタビューに応じて子供時代のことをしゃべってくれた。

ツォゾォさん(小島けい画)

ツォゾォさんは国の南東部にあるチヴィという都市の近くの小さな村で生まれ、第2次大戦の影響をほとんど受けなかったそうである。幼少期を過ごした村には、伝統的なショナ文化が残っていたようで一族には指導的な立場の人がいて、村全体の家畜の管理などの仕事を取りまとめていたと言う。

村では、雨期に農作業が行なわれ、野良仕事に出るのは男たちで、女性は食事の支度や子供の面倒をみるほか、玉蜀黍の粉でミリミールを拵えたり、ビールを作るなどの家事に専念する。女の子が母親を手伝い、男の子は外で家畜の世話をするのが普通で、ツォゾォさんも毎日放課後2時頃から、牛などの世話に明け暮れたそうである。乾期には、男が兎や鹿や水牛などの狩りや魚釣りをして野性の食べ物を集め、女の子が家の周りの野草や木の実などを集めたと話してくれた。

食べて出す、寝て起きる、男と女が子供を作って育てる、生まれて死ぬ、基本的な人の営みはそう変わるはずもなく、植民地以前は農耕と牧畜を中心にしたこうした生活を、営々と続けていたわけである。そして、田舎では、今も基本的にはこういった生活が続いている地域が多いようだ。

3人のうちの一人ゲイリーの村のスケッチ(小島けい画)

(3)イギリス人の到来と独立・ケニヤッタ時代

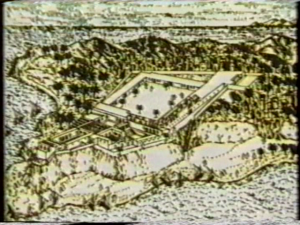

ポルトガルはアフリカの東海岸で略奪をして、一部を破壊はしたが、社会の基本構造を変えるほどの影響を与えたわけではなかった。しかし、後から来たイギリスは、ケニア社会を根本から変えてしまった。結果的に、キルワ虐殺はヨーロッパ侵略の始まりに過ぎなかったのである。

キルワの復元図

アフリカ西海岸で直接金を買い始めたポルトガルは、インドへの海上ルートも発見してベニスの都市国家から東インドとの香辛料貿易の支配権を奪いたいと望んでいた。そのためにも栄えていた東アフリカとの貿易は不可欠で、取引の交渉をしたが計画は頓挫した。商品が粗悪だったためである。ならば力ずくでということになり、武力で東アフリカの貿易を独占しようと決めた。キルワ虐殺はその一環だったのである。

ポルトガルとスペインは植民地支配に向いてなかったようだが、後から来たイギリスは植民地支配に長けていた。貴族社会が支えた王朝で永年培った、自分は働かずにたくさんの人を働かせて上前をはねる、徹底的に管理して骨の髄までしゃぶり尽くすという特技をいかんなく発揮しているわけである。→「2021年Zoomシンポジウム:第二次世界大戦直後の体制の再構築」(続モンド通信27、2021年2月20日)、→「2018シンポジウム」

2018シンポジウム案内ポスター

南アフリカケープ州からのイギリス人入植者が最初に狙ったのはホワイトハイランドという現在の首都ナイロビである。赤道に近く、標高約1800メートルの高地にあるが、快適で過ごし易く、代々多数派のギクユ人が平和に暮らしていた。一番いい場所を力づくで奪い、豊かな文化を持つ人たちの制度を利用して、植民地支配を徹底した。他のアフリカ諸国でも同様だが、イギリスは発達した社会制度を持つ国を植民地化している。遅れを取ったフランスが植民地化した国が、サハラ砂漠も含めて土地は広大ながら、社会制度が未発達の地域だったのとは対照的である。従って、地元の制度を利用しても利点がないのでフランスは直接支配、同化政策を取った。イギリスはケニアの一番過ごし易い土地を奪い、高度な文化を持つ人たちの制度を借用して、着実に植民地支配を続けたのである。

ナイロビ市内を望む

ケニア社会の基本構造を変え得たのは、イギリス人の侵略性と狡猾さゆえだが、キリスト教と貴族社会下の制度を持ち込んだもの大きい。それに時期、である。つまり、奴隷貿易で蓄えた資本で産業革命を起こし、資本主義を加速度的に発展させて、農業中心の社会から産業社会に変えていた最盛期だったのである。すでに経済規模もそれ以前とは比べようもないほど拡張していた。産業化に必要だったのは、更なる生産のための安い原材料と安価な労働力である。必然的に植民地争奪戦は熾烈を極め、ヨーロッパに近いアフリカ大陸の植民地化が一気に加速した。すでに南アフリカで安価な労働力を無尽蔵に生み出す南部一帯を巻き込む一大搾取機構を構築していたイギリスがケニアに進出して来たのだから、ケニアでも南アフリカと同様の制度を導入したのは当然である。課税してケニア人を貨幣経済に放り込んで大量の安価な労働力を生み出し、産業社会に必要だった原材料や豊かな生活のための農産物を安く作らせた。紅茶もその一つである。

ケープ植民地相だったセシル・ローズ

あるとき、イギリス人のジョンとケニア人のムアンギがいっしょに家に来たことがあった。居間で紅茶を淹れている時に「これがイギリス流の紅茶の淹れ方」とジョンが言うと、「イギリスの紅茶やなくて、ケニアの紅茶やで」とムアンギがぼそぼそ反論していたのを思い出す。ジョンにとって「イギリスの紅茶」が当たり前だが、ムアンギにはイギリスに作らされて来たものという意識が強く働いているようだった。ムアンギは二人目の独裁者モイ大統領の時代に日本に留学し、同郷で亡命中の作家グギさんの世話をして、ケニアに戻れなくなったと聞く。ムアンギといっしょにいる時、植民地時代や専制政治の身近な影を何度か感じたことがあった。侵略された経験のない国にいるので、どうもその意識が欠落しているらしい。

ムアンギといっしょにしたシンポジウム(大阪工大、1988年)

「変革の嵐」(The Wind of Change)が吹き荒れてケニアも独立したが、アフリカ諸国の独立は第二次大戦で殺し合った宗主国の総体的な力が低下したからである。決して、アフリカ諸国の力が上がったわけではない。(→「 体制再構築時の『先進国』の狡猾な戦略:ガーナとコンゴの場合」、2021年3月20日)

ケニアでも独立への胎動は大戦前に始まっている。1942年にギクユ人、エンブ人、メルー人、カンバ人が秘密裏に独立闘争を開始、例によってメディアを巧みに使ってイギリスは闘争をマウマウと蔑み、武力で抑え込みに躍起になったが、闘っていた人たちは闘いの本質を知っていた。デヴィドスンが映像に収めた戦士の一人は「マウマウは独立の力だ。あれなしでは土地も自由も教育も得られなかった。」(「アフリカシリーズ第7回 湧き上がる独立運動」)とインタビューに応じている。

戦士の一人

1953年にジョモ・ケニヤッタが、1956年に指導者デダン・キマジが逮捕されて戦いは激化、1952年10月から1959年12月まで国内は緊急事態下に置かれた。長く険しい闘いを経て1963年に独立、ケニヤッタが初代首相に就任した。

捕らわれたデダン・キマジ

しかし、ケニヤッタは共に闘った人たちを平然と裏切って、欧米諸国や日本と手を結んでしまった。1966年に前副大統領ルオの長老ジャラモギ・オギンガ・オディンガが結成した左翼野党ケニア人民同盟(KPU)を1969年に禁止、事実上のケニヤッタの一党独裁政治が始まった。独立から僅か数年の間にケニヤッタが変節したからだが、変節の背景はケニヤッタが率いたケニア・アフリカ人民族同盟(KANU, Kenya African National Union)の変容にあった。KANUは様々な階級からなる大衆運動で、主導権は、帝国主義と手を携える将来像を描く上流の小市民階級と、国民的資本主義を夢見る中流の小市民階級と、ある種の社会主義をめざす下流の小市民階級との三派にあったが、1964年にケニア・アフリカ人民主同盟(KADU, Kenya African Democratic Union)がKANUに加わったことで、上流の小市民階級の力が圧倒的に増した。外国資本を後ろ盾に、数の力で、ケニヤッタは誰憚ることなく、自分たちの想い描いた将来像を実行に移し始めた。外国資本の番犬となったケニア政府は、植民地時代の国家機構をそのまま受け継ぎ、政治、経済、文化や言語を支配したというわけである。選挙・投票という「民主主義」と数の力を最大限に駆使しての完全勝利だった。そして、1978年にケニヤッタが死んだあとも、副大統領のダニエル・アラップ・モイが大統領になり、一党独裁政治は維持・強化されていった。

(4)モイ時代・キバキ時代 ・現連立政権時代

ケニヤッタは独裁者になったが、一人でやったわけではない。取り巻きがたくさんいたのである。ケニヤッタが率いたケニア・アフリカ人民族同盟(KANU)の「帝国主義と手を携える将来像」を描く上流小市民階級と、後にKANUに加わったケニア・アフリカ人民主同盟(KADU)の上流小市民階級の人たちで、欧米諸国や日本の番犬になっても我が身の利益を優先できる集団だった。その人たちは、外国資本を後ろ盾に、誰憚ることなく独裁政治を強行した。

ジョモ・ケニヤッタ

コンゴのモブツ独裁政権が崩壊し、ローラン・カビラが国の舵取りを任されたとき、アメリカや欧米諸国は、早期に「民衆主義的な」選挙の実施を迫ったが、誰よりもアフリカを知るデヴィドソンは「もしアメリカが望むように早急な選挙が行われたなら、財力のある党や、モブツを支持する組織が勝つでしょう。だから、私たちは早期選挙などと言う愚挙は考えない方がいいのです。」と牽制している。

デヴィドソン

ケニアのような文化の高かった国ではアフリカ人すべてを敵に回すのは得策ではないので、アフリカ人の取り込みも重要な戦略の一つだった。従って、戦前も取り込まれて宗主国に協力するアフリカ人がいたわけだが、戦後西欧諸国や日本が植民地支配から、「開発」や「援助」の名の下に、多国籍企業による貿易や投資による経済支配に体制を移行したとき、アフリカ諸国に新しい階級を創る必要性があった。その人たちが、ケニアの場合、「外国資本と手を携える将来像」を描く上流小市民階級で、絵に描いたように「先進国」の番犬となった。

広すぎるアフリカ大陸を植民地支配するには、下級事務職員や地位の高くない従業員が必要で、最初は宣教師が初等教育を担っていたが、次第にアフリカ人教師を育成して初等教育を普及させるようになり、新しい型のアフリカ人中産階級が育っていった。その人たちには学校へ通う特権が与えられ、ヨーロッパ文化やキリスト教を学ぶようになった。植民地批判の書物も読むようになり、植民地の文化支配に反発する人もいたが、大半のアフリカ人はヨーロッパ人の特権的な生活様式を真似る誘惑には勝てなかった。

独立後、そうしたアフリカ人が政府や行政機関や政党で重要な地位を占めた。自ら新植民地政策のための中産階級の役割を引き受けて私腹を肥やし、庭付きの家や車や使用人を好んで、自らの給料を上げることに没頭した。ドイツ車ベンツに乗る人たちが多かったので「ワベンズィ」(WaBenzi)と呼ばれ、ケニアでは、「買弁階級」(comprador class)とも言われた。その集団が、まさにケニヤッタとその取り巻きからなる少数の上流小市民階級だったのである。

ケニヤッタとその取り巻きは、自分たちに反対する人たちをことごとく排除した。ルオ人の長老オディンガのケニア人民同盟を1969年に禁止したあとも、多くの人たちを抑え込んだ。作家のグギ・ワ・ジオンゴも犠牲者の一人で、拘禁され、亡命を余儀なくされた。グギは隣国ウガンダのマケレレ大学を出て、英国、米国で学んだ知識人である。植民地体制が「原住民のために設立した」大学で西洋流の教育を受け、ジェイムズ・グギの名で小説を書いていた。日本でも何冊か翻訳されている。国際的な評価も受け、様々な会議にも招待されていた。もちろん、日本にも招待されている。1972年にグギ・ワ・ジオンゴに改名、翌年には、アジア・アフリカ作家会議からロータス賞を受賞した。そういった国際的名声も、体制の脅威にならなかったが、母国語のギクユ語で書いた脚本をギクユの農民と労働者が見事に演じきってしまった、つまり、多数派である搾取される側の農民と労働者が、演劇活動を通してグギの作品を理解し、自らの隷属的な立場に気づき、団結して体制側に挑み始めてから、グギは反体制の象徴になった。1977年にほぼ1年間国家最高治安刑務所に拘禁されたのち、アメリカに亡命した。亡命先で『拘禁されて:一作家の獄中記』を出している。

グギ・ワ・ジオンゴ(小島けい画)

『拘禁されて』に「植民地文化の傲慢さよ!その盲目的で自惚れに満ちた野望には限度がない。抑圧される側の抑圧する側への服従、搾取される側と搾取する側の平和と調和、ご主人さまを敬愛し、ご主人さまが末永く私どもをお治め下さいますようにと神に祈るべき下僕、これらは、警官の靴と警棒と軍隊の銃剣と、選ばれた少数派の目の前にぶら下げられた個人的な天国という人参によって、入念に躾けられた植民地文化の審美的な究極の目標だった……。」と書いた。

外国資本の番犬となったケニア政府は、植民地支配の国家機構をそのまま受け継ぎ、政治や経済、文化や言語まで支配した。当時のケニアの文化状況を『作家、その政治とのかかわり』(1981)の中でグギは次のように指摘している。

「今日、ケニアの生活の中心的な事実は外国の利益を代表する文化の力と、愛国的国民の利益を代表する力の間の猛烈な闘争です。その文化的な闘いは日頃から見ていない人には必ずしもはっきりとは見えないかも知れませんが、そんな人も、ケニアの生活が外国人と外国の帝国主義的文化の利益に実質的に支配されているのを知ったらきっとびっくりすると思います。

そういう人たちがもし映画を見たいとしたら、外国人所有の映画館(たとえば、トゥエンティ・センチュリィズ・フォックス)に行って、アメリカ配給の映画をみることになるでしょう……。

同じ人が今度は日刊新聞を買い求めたいと思えば、パリのアガ・カーン所有のネイション紙かロンドンのタイニー・ローランド社のロンロ所有のスタンダード紙かのどちらかしかありません……。

さて、今度は学校を訪れるとしましょう。ケニア人の子供の生活は、小学校から大学までとそれ以降も、英語が支配的です。スワヒリ語とすべてケニアの国語が必修ではないというばかりではなく、フランス語とドイツ語ともうひとつの中から一つを選択するという選択肢の一つの言葉というに過ぎないのです。ケニアを構成する民族の言葉を完全に蔑ろにしています。このように、ケニアの子供はこういった外国語、つまり西ヨーロッパ支配階級の文化が伝える文化をすばらしいと思いながら育ち、自分自身の民族の言葉、つまり国民文化に根ざしたケニア農民が伝える文化を見下します。言葉をかえて言えば、学校は子供たちが国民的で、ケニア的なものを蔑み、たとえそれが反ケニア的であっても、外国的なものをすばらしいと思うように育てるのです……。」(「第3章ケニア文化、生存のための国民的闘争」から抜粋)

『作家、その政治とのかかわり』

1981年に韓国の金大中(キム・デジュン)、金芝河(キム・ジハ)に死刑宣言を出した朴正熙(パクチョンヒ)政権に抗議するために、神奈川県川崎市で日本アジア・アフリカ作家会議主催の「アジア・アフリカ・ラテンアメリカ文化会議」が開催された。その会議に、亡命中のグギも招待されている。そのとき、日本批判がことのほか厳しかった実状を作家の針生一郎が「川崎でのスケジュールのあと、わたしはラ・グーマ、リウス、グギらに同行して京都におもむき、そこで熱心な日本の人びとの主催による三つの集会に出た。彼らはいずれも日本の人びとの熱意に、ある手ごたえを感じたと思われるが、同時にその日本批判はますます辛辣になった。」と書いたあと、「日本をどう変えるかはあなたがたの問題だが、原則的なことは、日本の物資的ゆたかさは第三世界の搾取の上に成り立っていることだ」と語ったラ・グーマと「日本人のすべてが、消費社会の構造に完全にはめこまれた自動的な口ボットのようにみえる。もうほとんど手おくれかも知れないが、あなたがたはどうやってこの社会を変えるのか」と問いかけたリウスを紹介している。(1982年1月号「世界」)

川崎でのラ・グーマ(小林信次郎氏撮影)

私は55歳頃まで大学の体育館で学生や職員といっしょにバスケットの試合をしていたが、プレイしていた留学生の中にケニア出身の留学生がいた。ルヒア人のサバで、ある日、グギの翻訳のことで質問に応じてくれ、ついでに次のような話もしてくれた。

「私は日本に来る前、ナイロビ大学の教員をしていましたが、5つのバイトをしなければなりませんでした。大学の給料はあまりに低すぎたんです。学内は、資金不足で『工事中』の建物がたくさんありましたよ。大統領のモイが、ODA予算をほとんど懐に入れるからですよ。モイはハワイに通りを持ってますよ。家一軒じゃなくて、通りを一つ、それも丸ごとですよ!ニューヨークにもいくつかビルがあって、マルコスやモブツのようにスイス銀行にも莫大な預金があります。今ODAの予算でモンバサに空港が建設中なんですが、そんなところで一体誰が空港を使えるんですか?私の友人がグギについての卒業論文を書きましたが、卒業後に投獄されてしまいました。ケニアに帰っても、ナイロビ大学に戻るかわかりません。あそこじゃ十分な給料はもらえませんからね。1992年以来、政治的な雰囲気が変わったんで政府の批判も出来るようになったんですが、選挙ではモイが勝ちますよ。絶対、完璧にね。」

サバとバスケットをしていた人たち(たま撮影)

サバは6年間大学院で醸造学を学んだあと、奈良先端科学技術大学に関係する企業に就職すると言って宮崎を離れた。ケニアに滞在経験のある医学生とイタリアンレストランで送別会をしたとき、食事をする前に「小腹が空いた」と言っていた。今はどうしているんだろう。

約13年間(1964年~1978年)大統領だったジョモ・ケニヤッタ(KANU)が死んだあと、副大統領のダニエル・アラップ・モイ(KANU)が引き継いで約24年(1978年 ~2002年)大統領をやり、その後、ムワイ・キバキが約10年(2002年~2013年)大統領をやっている。2期目の2007年の総選挙後に大規模な暴動があったものの、第3者の調停を受け、連立政権で行くことで折り合いをつけている。その後、初代大統領ジョモ・ケニヤッタの息子ウフル・ケニヤッタが大統領になって約8年、現在二期目である。二期目は選挙結果に最高裁で無効の判決が出て世界を驚かせたらしいが、再選されている。、来年の2022年が次回の総選挙ではまた波乱が起きそうだと言われている。

どっちもどっちだが、目まぐるしく首相が交代する「先進国」の日本とは違い、欧米・日本の番犬を務めるケニアの大統領はまだ4代目である。東京のケニア大使館のサイトには「ケニアの生活は、素早い回復を成し遂げました。そしてケニアは、ムワイ・キバキ大統領の最後の期である2期目を向かえ、さらに強く、団結した国になっています。」とある。2007年12月の頃のことらしい。「先進国」と手を結んで少数の金持ちが好き勝手している国の出先機関が紹介する小史を、深層に気づかなければ、あやうく信じてしまうところである。