つれづれに:誰が奴隷を捕まえたのか?

宮崎に来た頃の宮崎医科大学

12月の初めの1回目は、案の定予定が延びて11時から1時くらいまでになった。予定の90分は今の大学の1コマ分の時間である。何もなければ長い時間だが、あれもこれもと考えたら極めて短い時間でもある。一国の歴史をやるのだから、時間内に出来ることも限られている。そもそも歴史と言っても、実際に見たわけでもないし、今のことだって世の中で起きていることがわかっているわけでもない。

2000年ころに、南部アフリカのHIV(↑)感染者が急増して国の3分の1以上がHIV陽性だと騒ぎ立てられたことがある。すでに抗HIV製剤は開発されていたが、その感染者に無料で配るには高価すぎて国家予算を越えてしまう国もあった。何も治療しなければエイズを発症して10年以内には死ぬと言われていたから、人口が激減した国がたくさん出たはずだ。そんな話は聞かない。

国連(UN)や世界保健機構(WHO)が資金確保のために、HIV感染者の数やエイズの死者数を水増していたわけである。報道する側が製薬会社(↑)をはじめとする儲ける側の支援を受けているのだから、自分たちの都合のいいことしか報道しない。多数の人たちはその報道を信じていたわけである。アフリカ人が編集長(↓)をする雑誌が医療の専門家に依頼して調査団を送って再検査し、実際の数字が水増しされていると主張した。初期症状が同じマラリアや普通の風邪まで、HIV感染者の数に入れていたという調査に裏付けられた主張には信憑(ぴょう)性がある。しかし、その雑誌を読む人は少ない。(「『ニューアフリカン』から学ぶアフリカのエイズ問題」、2011年)

私の見る目だって、極めてあやしい。採用人事でいい人だと思って尽力したあと、実際にいっしょに働き出してからとんでもない人物だったことがわかり、長い間ずいぶんと苦しめられたこともある。そんな不確かな中で、一国の歴史がどうのこうのと言える自信もない。長いこと生きるとそのうちに観方もしっかりして‥‥そんなことを考えてたわけでもないが、実際には、観方の基本の部分はずっと変わらないままだ。

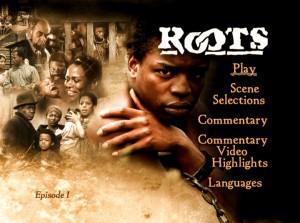

そのうえで、出来る範囲で始めるしかない。その日は「誰が奴隷を捕まえたのか?」に絞った。普通に考えれば奴隷貿易は白人がやったのだから、白人が捕まえたと考えるのが妥当だ。しかし、見てもらった「ルーツ」の奴隷狩りの場面では、同胞のアフリカ人たちが網を使って捕まえていた。強烈な映像である。少し離れたところで、銃を持った白人が様子を窺(うかが)っていた。少し前の場面では奴隷船の船長とその白人が、何人捕まえるかの交渉をしていた。アフリカ人の有力者が奴隷船の船長の求めに応じて、同胞のアフリカ人を売り飛ばしていたのである。その奴隷船(↓)の船長は、イギリスの奴隷主に雇われて、アフリカで奴隷を積み込んでアメリカに運ぶように命じられていた。

奴隷制がいいとかわるいとかではなくて、金持ちが自分の金儲けのために奴隷制を利用したというのが本質的な問題である。金持ちの狡猾(こうかつ)さに敵う筈がない。西アフリカ(↓)から奴隷を連れていったのは、あの地域の文化が優れていて統治機構もしっかりしていたからだ。文化や技術の質も高かったし、統治者と話がつけば儲けやすかったからだ。厚かましさでは誰にも引けをとらないイギリス人が文化の高かった地域を植民地にしたのも、質の高い統治者と組めばより利益が得られたからだ。本質的には金持ちか貧乏人か、奪う側か奪われる側かが本質的な問題である。それは今も昔もかわらない。貴族も長い間、多数の人を働かせて税としてその上前をはね、優雅な暮らしをしていた。農民は稗(ひえ)や粟の暮らしを強いられていた。そういう意味で言えば、横浜で会ったとたんに出版社の人が話を始めた縄文時代はすごい時代だったということである。大陸から押し寄せたツングースにやられるまで、1万年以上も続いたという。

今回のアフリカ系アメリカの歴史は、奪う側、奪われる側の観点から見れば、実にわかりやすい。学校では奪う側からの歴史が正しいように教えられているが、奪う側の都合のいいように造られた機構自体が怪しい。生まれたときからその中にいるので、一度、再認識してみる必要はあるだろう。

あした、2回目がある。2回目は、奴隷貿易をする側の意識と連れ去られる奴隷(↑)たちの反応に絞りたいと思っている。