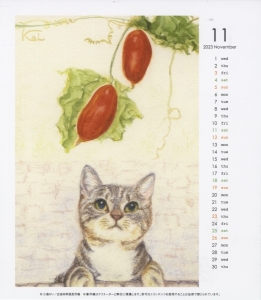

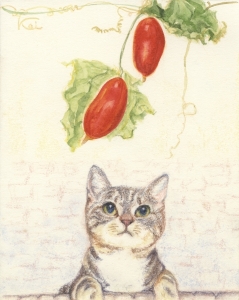

つれづれに:郁子(むべ)

毎日は歩けないでいるが、できるだけ一日に一時間前後は歩くようにしている。血の流れをよくするための私の方策の1つである。

家を出てすぐの家の庭の植え込みの郁子が2つ(↑)、少し色づき始めた。もう11月である。

ずいぶんと秋らしくなった。30度を越えて畑に出られないということはなくなった。今度は気温が下がって、体を冷やさないようにと心配する必要が出て来た。陽の高いうちの何時間しか作業できないわけである。体調を維持するのもなかなか難しいので、少しずつでも継続するのが大事なようである。レタスと葱(ねぎ)と絹莢豌豆(きぬさやえんどう)を何回か撒(ま)いたが、芽の出る率が低い。レタスと葱は芽が出ない。何とか芽がでたのがブロッコリー(↓)だけである。一昨日、また新たに撒い分の芽が、無事出てくれるといいが。

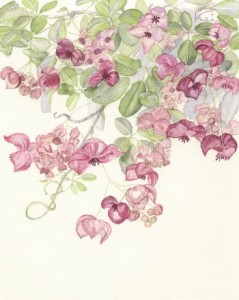

郁子も道草も3月に赤みを帯びた薄紫色の可憐な花を咲かせる。ある年、郁子がよく目に入った。自転車でよくうろうろしていたからだろう。電動自転車を買って使ってはいたが、まだ充電を使わないでこいでいた時期である。清武川にかかる橋の近くの堤防脇の崖に咲いていた大群(↓)も見事だったが、電柱を伝って登り切った辺りに咲いていたいた大量の花も見事だった。電柱の方は、翌年にはばっさりと切られて跡形もなかった。蔓(つる)植物は他の樹には迷惑なことが多く、突然切られてしまう運命にある。

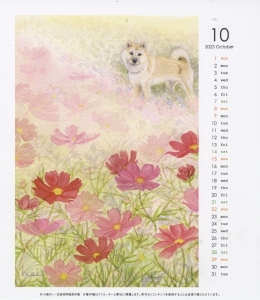

その時にどっさり採って自転車に積んで持ち帰り、描いてもらった→「郁子(むべ)」の花はカレンダーにもなっている。

小島けい「私の散歩道2010~犬・猫・ときどき馬」3月

花カレンダーの中にも入れて、長崎の企業にも採用してもらった。花カレンダーは3年ほど使ってもらったが、最近は経費削減のあおりを受けて、カレンダーを配るところもずいぶんと減った感じがする。紀伊国屋や旭屋、東急ハンズなどでも販売をしてもらえたが、お金にならないので、一年だけだった。利益を見込めるだけのお金を払って買う人の需要がないということだろう。いろんなところでいろんなカレンダーが売られている。

小島けい「私の散歩道2010~犬・猫・ときどき馬」3月(企業採用分)

先週、93歳になる人から手紙の返事をもらった。毎年カレンダーを送っているが、そのお礼である。玄関に並べて下さっているようだ。筆もしっかりとしている。あなたはまだ「若い」、と書かれている。凄いとしか言いようがない。研究会で世話になった神戸の人は、毎年筆が乱れて行って、最後は乱れすぎて送るのが却って気の毒になり、自然と送れなくなった。訃報が届くほど家族の人とは親しくなかったので、その後の詳細はわからないが‥‥。

退職するとすることがなくて‥‥と言う人もいるらしいが、朝起きてから寝るまで何やかかやすることがある。決まった時間に出かけることはほとんどないが、することはある。折角畑に出て作業が出来る季節になったのだから、時間的には一日中でも土を触れるのだが、実際には数時間も作業が出来ればいい方である。出られない日も、実際には多い。そんな「若い」人の日常が続く。

レタスも4度目で、やっと芽を出してくれたようである