つれづれに:彼岸花を

(小島けい画)

金曜日に白浜に行ったとき、途中で何個所か彼岸花を見つけてたくさん採ってきた。彼岸花はこの頃に咲く花で、突然にょきと姿をあらわす。「つれづれに」でも何度か書いているが、定年退職の頃にも書いている。→「彼岸花が咲き出しました。」(2015年9月10日)

その中では、時々見かけていた蛍についても書いた。本学の正門を通って医学部に行く途中の左手に県の農業高校の実習林があって、その辺りを自転車で行き来している時にみかけた。暗くなってからその辺りを通っていたということだろう。

まだ蛍が飛んでいます。例年梅雨に入る前に見かけるのですが、今年は梅雨がやたらと長く、梅雨が明けたころには蛍も終わりかと思ってました。しかし、梅雨明けにたくさんの蛍が飛んでいるのを見かけて嬉しくなりました。それでもお盆も過ぎれば見かけなくなるだろうと思っていましたら、数は少なくなってはいますが、九月の今時分まで飛んでいるのを目にするのは予想外でした。いつくらいまで、生きていられるものなんでしょうか。 宮崎に来て二十八年目になりますが、医大が出来たころは周りは蛍が一杯やったと、医大に紹介して下さった人に聞いたことがあります。出来たての官舎に住んではったようです。

実習林の近くには小さな川が流れているので、それが水源かも知れない。医大から沖電気を通って赤江に抜ける道の最初の交差点辺りで蛍を見つけて家に持って帰ったことがある。子供二人はまだ小さくて、そのころ使っていた蚊帳の中に入れて暗くしたら、一晩じゅう幽玄な感じで光っていた。ずいぶん前のことなので、ぼんやりとしたイメージしか残っていないが。

まだ小さな川底がコンクリート打ちされていなかったから、毎年帰りに光を見かけたが、工事があってコンクリートの川底になってからは見なくなった。県立看護大が出来て、歩道もだいぶ整備されている。それまでは歩道が狭いかないかで、自転車で行き来するときは、いつも車が近くを通るので、気を遣った。

木花に越してからは、無人の木花神社の近くでも見かけた。近くに小さな池があるので、それが水源かも知れない。家の畑でも何回か見かけた。近くに小川はないので、庭の溜枡と下水の間の水が水源かも知れないとは考えたことはあるが、怪しい。

彼岸花を見ると、やっぱり山頭火の「移り来て お彼岸花の花盛り」の句を思い出す。→「お彼岸花が」(2010年10月14日)

いつものように朝歩いていたら、彼岸花が咲いているのに気がつきました、そう書こうと思ってからもうすでに何日か過ぎました。日中はまだ猛烈に暑いですが、彼岸が近いから咲いて当たり前と言えば当たり前。山頭火が定住を決めて其中庵と名付けた農家に移り住んだとき、 移り来て お彼岸花の花盛り と詠んだようですが、(長いこと読んでないので、正確には、ちょっとあやしい)、こんな時期に定住を決めて、住みだしたんやなあ、と思いました。

散歩の時に高台の公園近くの墓の横で写真を撮って来た

自殺未遂のあと得度して堂守をしていたが、そこにも安住できずに行乞の旅に出て、長いこと歩き回った。佐賀の嬉野温泉に落ち着こうとしたが、乞食同然のえせ坊主呼ばわりされて定住を拒まれたからである。今頃になって、山頭火ブームに乗り嬉野温泉の宣伝に山頭火を使っているのを見たが、山頭火が生きていたら苦笑するかも知れない。

何とか生まれた山口の農家の一軒家を借りて、定住を果たした。借家に其中庵と名づけて住み始めた頃の句である。人のいい農業高校に勤める俳友が手厚く世話を焼いてくれたようである。

飯塚の木村緑平や広島の大山澄太の助けもあって生き延びてきたが、この頃から死に場所を探し始めた。旅先で書いた日記は頭陀袋に入れて持ち歩いたものもあるが、燃やしたものや散逸したものもある。溜まって日記を旅先から木村緑平や大山澄太に送っていたようだ。後に大山澄太が整理して、春陽堂から出版されたものもある。その人たちのおかげで、今山頭火の句が読めるわけである。駄作も多いが、なぜか人の心に響くものも多い。意識下の原言語に響き、人の意識にのぼって現象化するんだろう。

その「つれづれに」を書いた頃は、統合後木花で共通教育の科目として南アフリカ概論とかアフリカ文化論とかアフロアフリカの歴史と音楽などを毎年何コマか持っていた。2学部が登録出来たようだが、いつも希望者が多く、各クラス150人で勘弁してもらっていた。英語の授業で英文の伝記を使って何回か山頭火も取り上げたことがあった。句の英訳などもやった。そのこともあって、いつか山頭火についても全学の共通教育で1コマやってみようと思っていたので、継続的に行乞記や其中日記なども読んでいた。だから、彼岸花の句が浮かんで来たんだろう。

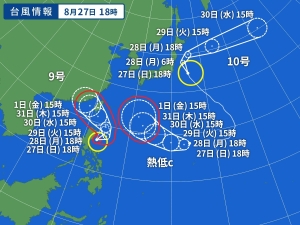

厳しい暑さの峠を越した処暑(しょしょ、8月23日~ 9月7日)の期間が過ぎ、白露(はくろ、9月8日~ 22日)の期間に入っている。まだまだ暑い日が続き、台風の影響で雨もよく降っているが、何とか朝晩は秋の気配が感じられる。夕方なら、何とか畑にも出られるようになった。大根とレタスと豌豆の種を少し蒔いた。その作業を続けながら、他に葱とブロッコリーの種を蒔こうと思っているが。

白露は「夜中に大気が冷え、草花や木に朝露が宿りはじめる頃」らしい。昼と夜の長さが同じになる秋分(9月23日~ 10月7日)辺りまで作業を続けられれば、冬野菜も目途がつきそうだが。