つれづれに:ソウル

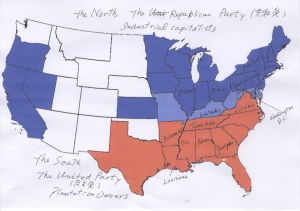

前の3回(→「南北戦争のあと:政治篇」、→「経済篇1」、→「経済篇2」)で取り上げた→「ペンタゴン」(↑)の描く環太平洋構想のマニラ→オキナワの次のソウルである。

小島けい挿画(玉田吉行著『アフリカとその末裔たち』)

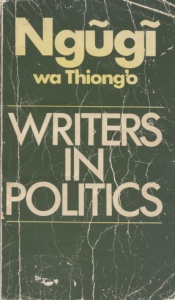

韓国について調べたのは、ケニアの作家グギさん(↑)の評論(↓)の日本語訳を頼まれたとき以来である。日本語訳には丸2年ほどかかった。評論にはグギさんがギクユ語で書き始めた経緯や新植民地支配下にあるケニアの政治情勢に加えて、韓国軍事政権下の金芝河(→「金芝河さん1」、→「金芝河さん2」、→「金芝河さん3」、→「金芝河さん4」、→「金芝河さん5」)に、アフリカ系アメリカ文学と思想まで含まれていた。一つでも大変なのに、手に余る、そんな感じの2年間だった。日本人一般のアフリカへの関心度や常識を考えても、間違ってもアフリカの本が売れるわけがない。出版社の人に、普通は200万か、300万か要ると言われた。払って自費出版した人もいたようだが、結局、依頼されて日本語訳は仕上げたものの出せずに未出版のままである。

グギ・ワ・ジオンゴ『作家、その政治とのかかわり』

第2次大戦後、朝鮮半島は、日本の植民地支配のあとソ連とアメリカに分割占領されていたが、48年に北朝鮮と韓国が建国されて対立が深まっていた。50年に中国をバックに北朝鮮軍が韓国に侵攻してソウルを占領した。朝鮮戦争である。53年まで続いた。

北朝鮮軍を支援した毛沢東はソ連のスターリンに助けを求めたが、いい返事を貰えないまま戦争に入っている。中国もソ連も共産党が出来たのは20年代だが、力を持ってきたのは戦争後である。中国共産党はソ連の中国支所みたいな形で出発しているので、スターリンに助けを求めたわけである。

毛沢東は49年に蒋介石を共産党から追い出し、蒋介石は台湾に逃げた。朝鮮半島の揉め事で北朝鮮を支援し、スターリンに助けを求めたのは、毛沢東に実績づくりの必要があったからである。しかし、スターリンからはいい返事を貰えないまま戦争に入っている。スターリンが口を濁したのは、ソ連の核実験がまだうまく行っていない段階だったからである。ヒロシマ、ナガサキの原爆を目の当たりにしていたから、毛沢東の要請に応えられなかったというところだろう。その後、東西冷戦は激化していく。

東側の脅威に備えてアメリカでも赤狩りが行われた。赤狩りを指揮したのは共和党のマッカーシー上院議員である。マスコミや取り巻き議員や検察まで巻き込んで、政府や陸軍関係者や、映画監督や作家や外国人までを対象に、かなり強引な捜査を行っている。特に国務省の東アジア担当の外交官の大半が免職になり業務に支障が出て、ベトナム戦争の失敗も対中国専門家がいなくなったせいだという意見も出るほどだった。54年に批判的なCBSのドキュメンタリーも放映され、軍部や民主党の巻き返しもあった。中国の共産党政権成立や、朝鮮戦争やソ連の脅威で支持した世論にも逆風が吹き、マッカーシーは辞任に追いやられて、赤狩り騒動は終わった。

ペンタゴンがマニラ→オキナワの次にソウルを考えていたわりにはソウルはあっさりと占領されている。一因はすぐ近くの日本に駐留していたGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)のマッカーサー(↓)が事態を軽く見過ぎていたからである。ペンタゴンとはかなり温度差があった。それに、予想以上に中国が力を持ち始めていた、展開が早すぎたという面もあっただろう。

その後、アメリカは連合軍にも要請して、何とか38度線まで押し返したが、ずいぶんと時間がかかっている。決着をつけずに、やっと休戦の形で収めた。ソ連と中国が力をつけ始めた時期だからこそ、それだけソウルが重要な拠点だったということだろう。それ以来、38度線はいつも緊張状態にある。

<中国との国交回復>

戦後、中国との国交が回復したのは1972年である。それまで戦争で国交がなくなっていたのも知らなかった。国交回復を実感したのは、→「第2外国語」で中国語を取った時である。僕の選択基準は受講者が多いか少ないかだけだった。昼間に学科のある中国語とスペイン語とロシア語と、学科のないフランス語の中から選べた。スペイン語とフランス語は教室に学生が溢れていたから、中国語かロシア語だった。入学した年は中国語を選択した。受講生が数名だったからである。他の教科もそうだったが、中国語の授業に出たのも5回目か6回目だった気がする。ただ、運よくか運悪くか、読みのテストだった。初修なので、全くのお手上げだった。今年はやめとこ、と黙って教室を出た。2年目にまた中国語を取った。辞書も買っていたから、今回は初回からでたのだが、教室は学生で溢れかえっていた。国交が回復した年だったらしい。拗ねて斜交いにものを眺めていたので、世の中についていきようがない。その後2年留年したので、初修を取ったのは5年目で→「ロシア語」だった。