つれづれに:下り行け、モーゼ

2回目はゴールデン・カルテット(↓)の「下り行け、モーゼ」を聴いてもらった。どちらも歌詞は旧約聖書の2章出エジプト記から来ていて、黒人霊歌と言われている。

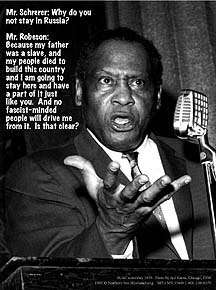

大規模な大西洋の奴隷貿易で主に西アフリカから北アメリカに奴隷として連れ去られたアフリカ人には、かなりのイスラム教徒もいた。1回目では、ヨーロッパの金持ちたちに絞って話をした。自分たちの富を如何に増やすかしか頭にない連中である。自分では働かず、人からものを掠(かす)め取る才覚に極めて長(た)けている。如何にすれば儲かるかの嗅覚もするどい。搾取し続けるシステムを構築する実務的なレベルも高い。狡猾で、儲(もう)けるためなら何でもやる。恥など糞食らえだ。人身売買も人種差別も、手段として利用した。文明のレベルが高くて、統治機構もしっかりしていた西アフリカに狙(ねら)いを定めて、同胞を売るようにそこの金持ち層を説得した。双方の金持ち層が自分たちの富を分かち合ったのである。その方が効率もよく、儲けも多かったからである。

当然、イスラム教徒に自分たちのキリスト教を押しつつけることに躊躇(ためら)いがあるはずもない。もちろん、最初はアフリカ人も抵抗はしたが、そのうちに教会に通うようになり、白人の聖歌隊(choir)の歌う教会の歌を聴かされるようになった。アフリカ人たちが生き延びるにはそれしか方法がなかったのである。しかし、見つからないところで魂が生き残るように密かに願いをこめて、白人の歌詞に自分たちの連れて来られた地域で慣れ親しんでいたリズムやビートを乗せて、北アメリカの農園や奴隷小屋で歌い、自分たちの子供や子孫に歌い継いでいったのである。

教会で白人が歌っていた歌は自分たちの経典である聖書(the Bible)から来ている。元々ヘブライ語(Hebrew)で書かれていたものの英語訳である。聖書はTestamentとも言われ、意味は約束ごとらしい。旧訳は人々を救う神が現れるという約束、新訳はその神が人々を救うという約束であるようである。第1章創世記は初めに神は天と地を創った(In the beginning God created the heaven and the earth., AUTHORIZED <KING JAMES> VERSION)という書き出しで始まる。有無の二元論である。少なくともアジアとアフリカは違う。有ると無いのほかに、もう一つの概念がある。今はなくとも何かの縁があれば現れるという概念である。西欧化されて、世代によって違いもあるが、少なくとも有る無し以外に、あるかも知れない、ないかも知れないという無意識の世界はある。基本的に西洋と東洋がわかり合えない部分なのかも知れない。

聖書から取られた歌詞は、基本的には神への賛歌である。教会で歌われていたのは、讃美歌、聖歌、霊歌、福音歌で、英語ではhymn, salm, spiritual, gospelと呼ばれる。英文特殊講義で黒人文学入門の科目を担当していた人が、spiritualに私が黒人霊歌の訳をつけましたと得意げに言っていたような気がする。その人のヒューズの翻訳本を古本屋で見かけたことがあったので、特段怪しいとは思わなかった。話は地味だったが、内容には信憑(ぴょう)性が感じられた。公民権運動の余波でブラック・ミュージックが有名になってからは、スピリチュアルやゴスペルなどのカタカナ表記も多くなった。日本でゴスペルと言えば、ブラック・ゴスペルを指すと思っている人も多いが、元は白人の歌っていた歌で、今でも白人は白人歌手の歌うゴスペルを聴くと聞く。研究室に来ていた学生が東京の大学時代に留学した際、白人のホストファミリーの家では白人歌手のゴスペルを聴いていたと話していた。

BS放送で見た音楽番組では、たまたまその年のゴスペル・アウォードの受賞者は白人のエイミー・グラント(↓、Amy Grant)だった。ゴスペル・アウォードはその年にゴスペルの世界で一番活躍した人に与えられるものだと解説していた。当時、担当する医学科1年生のクラスに東大卒の人がいて、いつもヘッドフォーンをつけて音楽を聴いていた。あるとき「いつも何を聴いてるん?」と聞いたら「エイミー・グラントです。僕はクリスチャンですから」と言っていた。当時まだ存在していた宮崎駅近くのビデオショップにはCDのコーナーもあったから、のぞいてみたらエイミー・グラントのものもあったので、CDを1枚買って帰った記憶がある。英語の授業で、ブラック・ゴスペルといっしょに紹介した。

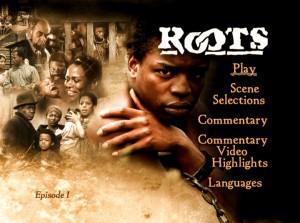

「深い河」(↓)も「下り行け、モーゼ」もどちらもよく知られた黒人霊歌(スピリチュアル)である。白人にとっては深い河とモーゼは聖書の中に出て来る河と人だが、北アメリカに奴隷として連れて行かれたアフリカ人やその子孫には違う意味があった。ブラック・ミュージックの世界である。

長谷川 一「『約束の地』ヨルダン川」から