アングロ・サクソン侵略の系譜8:「黒人研究」

前回→「アングロ・サクソン侵略の系譜7:修士、博士課程」(続モンド通信9、2019年8月20日)

この修士論文やったら、セクトが強いと言われる神大は無理やろけど、「リベラルな」京大か市大なら何とか入れてくれるやろという甘い考えは見事に打ち砕かれましたが、印刷物が残せるように修士課程に入った1981年にすでに黒人研究の会に入り、毎月の例会にも参加し始めていました。

研究会のことは詳しくは知りませんでしたが、学内の掲示板に発表の案内やらが掲示されているのを目にしたこともありましたし、修士論文に取り上げた作家がアフリカ系アメリカ人のリチャード・ライトで、小林さんが会誌の編集長をしてはったこともあって、自然に研究会に参加することになりました。

黒人研究の会はアメリカ文学のゼミ担当者だった貫名義隆さんが1954年に神戸市外国語大学の同僚を中心に、中学や高校の教員や大学院生とともに始めたようで、会報「黒人研究」第1巻第1号(1956年10月)には「研究会は黒人の生活と歴史及びそれらに関連する諸問題の研究と、その成果の発表を目的とする。」「本会は上の目的を達するために次の事業を行う。1 研究例会 2 機関紙の発行 3 その他必要な事業」とあります。当時の会費は30円で、会員は16名。会報はB5版で8ページのガリ版刷りです。

会報「黒人研究」第1巻第1号

貫名さんがお亡くなりになった時、依頼があって追悼文を書きましたが、それが出版社の初めての印刷物になりました。

→「がまぐちの貯金が二円くらいになりました」(「ごんどわな」1986年6月号)

「ごんどわな」1986年6月号

僕が参加し始めた頃、研究会の活動は低調でした。50年代、60年代のアメリカの公民権運動の頃の全盛時と比べると、会員もだいぶ減り、何とか発行を続けていた会誌「黒人研究」も、なかなか原稿が集まらず、資金も底をついているようでした。

月例会に出て、口頭発表もしました。そのうち、会誌と会報の編集や例会案内もするようになりました。正確には覚えていませんが、毎月百人近くの人に案内を出していたように思います。例会も月に一度行われ、年に一度の総会には九州や関東からも会員が集まっていました。その頃の例会の発表で聞いた本田創造さんの著書『アメリカ黒人の歴史』(岩波新書、1964年)も、その後の英語の授業での学生向けの参考資料の一つになりました。貫名さんの親友だったようで、当時は一橋大学の歴史の教授で、『アメリカ黒人の歴史』の評判は上々でした。同じ頃出された猿谷要さんの『アメリカ黒人解放史』(サイマル出版会、1968年)も研究会で話題にのぼりました。当時東京女子大教授で、NHKにも出演して有名だったようですが、本田さんの本とは対照的に、研究会での評判は散々でした。

「アメリカ黒人の歴史」

月例会で発表したものをまとめて「黒人研究」に出しました。その後研究会を辞めることになりましたが、退会までに6つ、「黒人研究」にお世話になりました。↓

①「リチャ-ド・ライト作『地下にひそむ男』のテーマと視点」(52号、1982年6月)

②「リチャ-ド・ライトと『残酷な休日』」(53号、1983年6月)

③「リチャ-ド・ライトと『ひでえ日だ』」(54号、1984年12月)

④「リチャ-ド・ライトと『ブラック・パワー』」(55号、1985年9月)

⑤「リチャ-ド・ライトと『千二百万人の黒人の声』」(56号、1986年6月)

⑥「アパルトヘイトとアレックス・ラ・グーマ」(58号、1988年6月)

「リチャ-ド・ライト作『地下にひそむ男』のテーマと視点」が最初の印刷物です。

それと、研究会創立30周年に記念に出した『箱舟、21世紀に向けて』の中に⑦「リチャ-ド・ライとアフリカ」(横浜:門土社、1987年6月)を入れてもらいました。

①「リチャ-ド・ライト作『地下にひそむ男』のテーマと視点」(52号、1982年6月)は、中編ながらライトを理解する上で鍵を握る「地下にひそむ男」("The Man Who Lived Underground")のテーマと視点を評価した作品論です。ライトは人種差別体制に対する「抗議作家」として高い評価を得ていましたが、その評価にはあき足らず、この作品で、主人公が逃げ込んだマンホールで垣間見た「現実の裏面」という新たな視点から、虚偽に満ちた社会への疑問や、物質文明に毒された社会の価値観への問いかけなどを通して、より普遍的なテーマへの広がりを見せ始めていた点を中心に書きました。1984年5月の月例会での発表「リチャード・ライト作『地下にひそむ男』の擬声語表現から」を元に加筆しました。

「黒人研究」52号

→「リチャード・ライト作『地下にひそむ男』のテーマと視点」「黒人研究」52号1~4頁(1982年6月)

②「リチャ-ド・ライトと『残酷な休日』」(53号、1983年6月)は 、テーマの広がりという点に着目し、前作『アウトサイダー』(The Outsider, 1953)と同様に、この作品が現代文明の抱える疎外や不安などを題材に、西洋文明が社会における個人の存在をいかに蝕んでいるかを描き出している点を評価しました。ただ、1947年にパリに移り住んでから発表された作品の評価は必ずしも高くありませんし、作品に力がないなあという感じは否めませんでした。1983年11月の月例会での発表「リチャード・ライトと『残酷な休日』」を元に加筆しました。

「黒人研究」53号

→「リチャード・ライトと『残酷な休日』」「黒人研究」53号1~4頁(1983年6月)

③「リチャ-ド・ライトと『ひでえ日だ』」(54号、1984年12月)は、死後出版の『ひでえ日だ』(Lawd Today, 1963)の作品論である。作家として評価される前に書かれた習作だが、小説として勢いがある点を分析・評価した。大都会シカゴの黒人労働者層の日常生活を描くなかで、人種主義を孕むアメリカ社会の矛盾と自分たちの窮状に気付かない愚かしさを炙り出しており、後の出世作『アメリカの息子』(Native Son, 1940)や『ブラック・ボーイ』(Black Boy, 1945)を生み出す土壌となっている点も評価した。

「黒人研究」54号

→「リチャード・ライトと『ひでえ日だ』」「黒人研究」54号33~38頁(1984年12月)

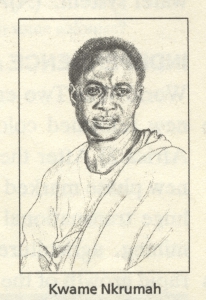

④「リチャ-ド・ライトと『ブラック・パワー』」(55号、1985年9月)は、パリに移り住んで作家活動をしていたライトが、いち早くアフリカ国家の独立への胎動を察知してガーナ(当時はイギリス領ゴールド・コースト)に駆けつけ、取材活動をもと書いたもので、大衆に支えられる指導者エンクルマとイギリス政府と政府に協力する反動的知識人の三つ巴の独立闘争の難しさを見抜いている洞察力を高く評価しました。その後アフリカについて考えれば考えるほど、当時のライトが肌は同じながら西洋のバイアスの濃いアメリカ人に過ぎなかったという思いが募るようになりました。

「黒人研究」55号

→「リチャード・ライトと『ブラック・パワー』」「黒人研究」55号26~32頁(1985年9月)

⑤「リチャ-ド・ライトと『千二百万人の黒人の声』」(56号、1986年6月)は、ライトの作家論・作品論で、2つの重要な役割を指摘しました。一つは、それまでにライトが発表した物語や小説の作品背景の一部を審らかにした点です。もう一つは、歴史の流れの中で社会と個人の関係を把え直す作業の中で、未来に生かせる視点を見い出し始めた点です。疎外された窮状をむしろ逆に有利な立場として捕えなおす視点が、コミュニズムに希望を託せなくなっていたライトには、ひとすじの希望となり、その視点が、やがて「地下にひそむ男」と『ブラック・ボーイ』を生んでいます。少数の支配者層に搾取され続けてきた南部の小作農民と北部の都市労働者に焦点を絞り、エドウィン・ロスカム編の写真をふんだんに織り込んだ「ひとつの黒人民衆史」であるとともに、ライトの心の「物語」になっている、と指摘しました。

「黒人研究」56号

→「リチャード・ライトと『千二百万人の黒人の声』」「黒人研究」56号50~54頁(1986年6月)

⑥「アパルトヘイトとアレックス・ラ・グーマ」(58号、1988年6月)は、黒人研究の会創立30周年記念シンポジウム「現代アフリカ文化とわれわれ」で発表した内容を元に、小林さんを含め4人が書いたものです。私はラ・グーマと南アフリカについて発表したものに加筆しました。

大阪工業大学でのシンポジウム

「黒人研究」58号

⑦『箱舟、21世紀に向けて』は、黒人研究の会創立30周年記念シンポジウム「現代アフリカ文化とわれわれ」と「現代アメリカ女性作家の問いかけるもの」を軸に、二人のアメリカ人作家とアメリカ黒人演劇の歴史をからめたもので、私はアフリカとアメリカの掛け橋になろうとしたリチャード・ライトの役割について書きました。小林さんほか11名が共著者です。

→「リチャード・ライトとアフリカ」『箱舟、21世紀に向けて』(共著、門土社)、147-170ペイジ。

「リチャード・ライト死後25周年記念シンポジウムに参加して」(1985年12月)、「リチャード・ライトと『カラー・カーテン』(1987/10)、「アレックス・ラ・グーマとセスゥル・エイブラハムズ」(1987年10月)なども発表しました。

→「リチャード・ライトと『カラー・カーテン』(口頭発表報告)」

今回の科研費のテーマ「文学と医学の狭間に見えるアングロ・サクソン侵略の系譜ーアフロアメリカとアフリカ」は、この頃、ライトの作品を理解するためにアフリカ系アメリカの歴史を辿り、その過程で奴隷が連れて来られたアフリカに目が向き、誘われたMLAで南アフリカのラ・グーマを取り上げたことで、今も形を変えて続く侵略の系譜を考える中で生まれたもので、この「黒人研究」もその下地になっていると思います。(宮崎大学教員)