つれづれに:2月も2日目に

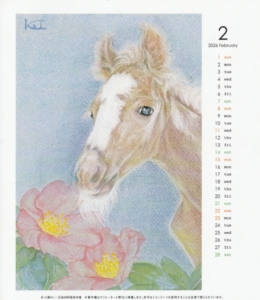

2月:→「ひなちゃんと山茶花」(SM号)

「私の絵画館13」(→「私の絵画館一覧」(2009/11~2017/1, 81編)、→「私の絵画館一覧」、2018/12/29~連載中)

昨日は2月に入り、新しいカレンダーになった。

「ひなちゃんと山茶花」の原画

今日も陽射しが強くて助かる。夜中中うずうずしていたぴのこがさっと降りてきて、日向ぼっこの最中である。南側の窓も大きく、ほぼ全面に陽射しが入り込んでくる。

野菜スープを作って飲んでいる。2日か3日に一度鍋一杯沸かして、ペットボトルに入れて4~5本ほど冷凍したあとは、小さいペットボトルに5本ほど明日の分を取っておく。宮崎に来て最初に住んだ借家の隣の人が教えてくれた。人参、大根、牛蒡のの根菜類に大根葉と乾し椎茸を強火で14~15分間沸騰させたあと弱火で一時間、それで完成である。材料が切れないように、近くの生産者直売所で補充している。今は大根葉だけは庭の畑で獲れる。もうすぐ大根も賄えそうである。去年牛蒡と人参も思いついて種を蒔いた。牛蒡は収穫出来て今も使えるが、人参は葉だけ大きくなった頃に、出られないほどの暑さになって自然消滅した。今年は時期を考えて植えるつもりである。寒い時期に何度か蒔いたが、芽が出なかった。

今朝は2階にぴのこを迎えに行く前に、外に出て大根葉を間引いた。以前は大根が大きくならないので早い時期に間引いたが、今は大根葉は貴重品なので、ある程度大きくなってから間引いている。今朝も間引いて、洗って持って入って来た。虫がつかないのは、今の時期だけなので有難い。そろそろ希釈した酢を蒔いて、虫に嫌がらせをしておかないと。

今日は昨日ほぐしておいた箇所に肥料を入れて、玉葱とブロッコリーを植え替えて、次の大根の種を蒔こうと思っている。昨日の続きで、室内で蒔く種用のポットに土を入れて、茄子、丸鞘オクラ(↑)と瓢箪南瓜の種を蒔こう。南瓜は大きくなるので、苗ポットは大きめの方がいいだろう。直播の分は植え替えると枯れてしまう場合もあるが、苗ポットだと根も張るので植え替えてもほぼ枯れることはない。陽射しが強いと、根付くまでにやられてしまう。

右奥がとまとの雨除け

とまとの支えの竹も埋め込んで準備もしたい。とまとはなかなか思うような実をつけてくれないが。2筋竹が定まると、空いてる場所にブロッコリー(ブロッコリー、↓)を植え替えたい。陽が当たりにくい場所で成長が遅いが、2段階、3段階で収穫が出来る、と最近考えるようになった。ブロッコリーは初めあまり馴染めなかったが、なかなか使い勝手がある。レタス(↓)ととまととキャベツの野菜サラダに彩りを添えてくれる。大きな実を獲ったあとも、次々に脇目が出て、長い間収穫が出来る。ありがたい野菜だ。オクラは粘り気があって、納豆といっしょに食べる。この野菜も最初は馴染めなかったが、あの粘り気も貴重品である。実も生り出すと次々と獲れる。ただ、暑中になると獲るのに出るのが難しくなり、手入れできなくて枯れてしまう可能性が高い。獲れる期間が結構長いので、先のことを考えて、暑中に何とか手入れできればいいんだが。あの暑さを考えると、どうも自信がない。こまごまとした日常の積み重ねだ。月日が過ぎて行く。

それと、昨日回収できなかった瓢箪南瓜の竹柵の横軸の3本も回収はしたいが。