『まして束ねし縄なれば』の文学技法―雨の象徴性と擬声語の効用を軸に―

解説

南アフリカの作家アレックス・ラ・グーマ(Alex La Guma, 1925-1985)はアパルトヘイト反対闘争の中で『まして束ねし縄なれば』(And a Threeford Cord, 1964)を書きましたが、その物語はラ・グーマの文学的な技法に裏打ちされて、すぐれた文学作品として高く評価されています。そのラ・グーマの文学的な技法のうち、雨の象徴性と擬声語の効用について書きました。

平成30年度~ 令和3年度に科学研究費(基盤研究(C)、4,030,000円、)を交付されているテーマ「文学と医学の狭間に見えるアングロ・サクソン侵略の系譜―アフロアメリカとアフリカ」の一環です。

本文

*****

1 アングロ・サクソン侵略の系譜

2 アレックス・ラ・グーマ

3 『まして束ねし縄なれば』

4 雨の象徴性

5 擬声語の効用

6 ラ・グーマの思い

*****

1 アングロ・サクソン侵略の系譜

南アフリカの作家アレックス・ラ・グーマ(Alex La Guma, 1925-1985)はアパルトヘイト反対闘争の中で『まして束ねし縄なれば』(And a Threeford Cord, 1964)を書きました。その物語はラ・グーマの文学的な技法に裏打ちされて、すぐれた文学作品として高く評価されています。ここでは、ラ・グーマの文学的な技法のうち、雨の象徴性と擬声語の効用について書きたいと思います。

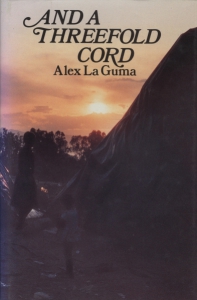

And a Threeford Cord, 1964(東ベルリンのセブン・シィーズ社版、神戸市外国語大学国人文庫所有)

アメリカの作家リチャード・ライト(1908-1960)の作品を理解したくてアフリカ系アメリカ人の歴史を辿り始めた時、その人たちが主に西アフリカから連れて来られたと知り、自然にアフリカに目が向くようになりました。「アフリカ系アメリカ人の歴史・奴隷貿易とライト」を皮切りに、「ガーナと初代首相クワメ・エンクルマ」、「南アフリカの歴史とラ・グーマとエイズ」、「エボラ出血熱とコンゴ」、「ケニアの歴史とグギ・ワ・ジオンゴとエイズ」と、テーマが広がり、それぞれ10年くらいずつ個別に辿ってきました。1

リチャード・ライト(小島けい画)

クワメ・エンクルマ(小島けい画)

ラ・グーマ(小島けい画)

グギ・ワ・ジオンゴ(小島けい画)

そこから見えて来たものは、アングロ・サクソン系を中心にした今も続く欧米人の傍若無人な歴史と、その中で踏み付けられ、傷つけられてきた多くの人たちの姿でした。定年退職で途切れるかと思いましたが、「文学と医学の狭間に見えるアングロ・サクソン侵略の系譜―アフロアメリカとアフリカ」で科学研究費を申請して交付されたのを機に、広範で多岐にわたるテーマですが、今暫く手探りを続けようと思っています。2

アンゴラの一風景(『まして束ねし縄なれば』表紙の原画、小島けい画)

元々文学作品を理解するために歴史を辿りましたが、今回は逆にアングロ・サクソン侵略の系譜の中で、アフリカ系アメリカ、コンゴ、ケニア、南アフリカの作家が書き残した英語による文学と、エイズとエボラ出血熱という感染症を軸に、その侵略の基本構造と、その中で呻吟する人々の姿を文学と医学の狭間から見てみようと思っています。『まして束ねし縄なれば』は、アングロ・サクソン系のイギリス人とオランダ人がそこに住んでいたアフリカ人から土地を奪って作り上げた南アフリカのアパルトヘイト体制の下で、奪われ虐げられた側の一人、人権を否定され続けたラ・グーマが書き残した秀作です。

2 アレックス・ラ・グーマ

ラ・グーマは1925年にケープタウンに生まれました。母方はオランダ系とインドネシア系、父方はインドネシア系とドイツ系の血を引いていましたので、アパルトヘイト政権の下では「カラード」3と分類され、ケープタウンの「カラード」居住地区「第六区」で生まれて育っています。父親が反対闘争の指導者でしたので、早くから社会に目を向け、のちに「ケープカラード」200万人の指導者になりました。父親の影響を受けて文学にも関心を持ち、文才が認められて反体制の週間紙「ニュー・エイジ」に記者として採用され、多くの記事を残しています。

「第六区」

(担当した「ニュー・エイジ」のコラム欄Up My Alleyの記事)

アパルトヘイト反対闘争の中心組織ANC(アフリカ民族会議)とSACP(南アフリカ共産党)の指導者だったラ・グーマは体制の脅威で、出版活動も禁じられ、当時逮捕・拘禁されていたために、最初の作品『夜の彷徨』(A Walk in the Night, 1962)は国外で出版されています。1960年にラ・グーマが再逮捕されたとき『夜の彷徨』の草稿はほぼ完成されていて、原稿を一年間郵便局に寝かせておくように妻のブランシに指示してから拘置所に赴きました。一年後、郵便局から首尾よく引き出された原稿は、ブランシ夫人の手から、私用で南アフリカを訪れていたムバリ出版社のドイツ人作家ウーリ・バイアーの手に渡り、国外に持ち出されて世に出たと言うわけです。

(ブランシ夫人と家族いっしょに、1992年7月亡命中のロンドンの自宅で)

(A Walk in the Nightの発行禁止を伝える「ニュー・エイジ」の記事)

命も狙われ、何度か投獄され、1966年にはロンドンに亡命も強いられました。その後、ANCの代表として外交官待遇でソ連とキューバに正式に迎えられ、国外からアパルトヘイト反対の闘争を継続しましたが、1985年にキューバで急死しています。

南アフリカ国内ではケープタウンの「カラード」200万人の指導者として中心的な役割を、亡命後も継続して指導者として国外からの反アパルトヘイト運動の中心的な役割を担いました。その闘争のさなかに、新聞記事や物語を書きました。そして、奇跡的に日の目を見た『夜の彷徨』は世界の人の心を打ちました。

3 『まして束ねし縄なれば』

『夜の彷徨』の高い評価を受けて「何か」を提供して欲しいという東ベルリンのセブン・シィーズ社からの要請を受けて、ラ・グーマは2作目『まして束ねし縄なれば』を書きました。執筆の一部や出版の折衝、契約なども刑務所内で行なわれていますので、文字通り鉄格子の中から世に送り出された作品です。

ラ・グーマが提供しようとした「何か」は、ケープタウンにすむ普通の人たちの日常生活でした。生まれ育った南アフリカはヨーロッパ人入植者に侵略され、そこに住む人たちは土地を奪われて安価な労働力として農場や鉱山や工場や白人家庭でこき使われました。入植者たちは人種差別を最大限に利用して労働賃金を極力抑え、「先進国」と協力して、豊かな富を貪り続けてきました。

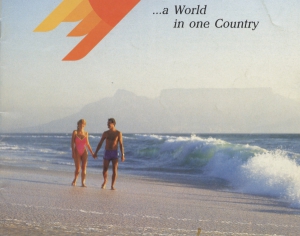

政府は外国人観光客を誘致するために、動物保護区、豪華な夜行列車、整ったゴルフ場や海岸線などのきれいな「南アフリカ」を宣伝しました。表面上はアパルトヘイト反対の姿勢を取りながら、アパルトヘイト政権と密な関係を持ち続けた日本政府に「認可」されて東京に事務所を持っていた南アフリカ観光局 (South African Tourism Board) は日本人の観光客を誘致するために、美しくすばらしい「南アフリカ共和国」を強調する写真入りの美しい装丁のパンフレットやビデオなどに多額の宣伝費をかけていました。4

ケープタウンのテーブルマウンティン(南アフリカ観光局のパンフレット)

しかし宣伝とは裏腹に、大抵の人は劣悪な環境のスラムに住まざるを得ませんでした。1984年から3年余り、記者としてヨハネルブルグに在駐した伊高浩昭氏が『南アフリカの内側』の中で書いたスラムです。

白人政府は1955年、ケープタウンを中心とするケープ西部の商工業地帯を、カラード雇用優先地域に指定した。雇用主は、カラード労働者を補充できない場合に限って黒人を雇うことが認められた。この地域での黒人用住宅の建設は同年、中止された。

それから20年後の70年代半ばには、20万人を越える家のない黒人たちがケープタウン郊外に住みついていた。この事実を背景にして、81年に「不法居住者」問題が改めて浮き彫りになった。

ケープタウンの東方20キロの荒地に、ダンボール、ナイロン、トタン、木の切れ端などで掘立小屋が立ちはじめた。小屋はキノコのように次々に現われ、いつしか荒地を埋め尽くしてしまった。81年7月のこと、荒れ地の名はンヤンガ。5

ラ・グーマは世界に実際の南アフリカを知ってもらうために、日常世界の舞台として、ケープタウン郊外のカラード居住区のスラムを選びました。それはアパルトヘイト体制の下で「カラード」と分類された作家だからこそ出来たことです。次のインタビューからラ・グーマの真意が汲み取れます。

・・・・・・作家たちはいままで南アフリカ一般の状況を描こうと努めて来てはいますが、違った人種グループと現に南アフリカに住む人びとについては殆んど語られて来ませんでした。たとえば、カラード社会やインド人社会について多くは語られて来なかったと思います。そして人種がそれぞれ隔離された状況の中であっても作家には果たさなければならない仕事があると思うのです。少なくとも現在起こっていることを世界に知らせて行かなければなりません、たとえ隔離された社会の範囲の中でしかやれなくても。6

『まして束ねし縄なれば』の主人公の家族が住む「家」は次の書き出しで始まります。

ポールズ一家の父親は、ずっと以前にその家を建てた。ポールズ一家の母親と一緒に、田舎から都会に流れてきたときである。母親はすでにキャロラインを身ごもっており、ロナルドは洟垂(はなた)れ坊主で、怪我をした仔犬のようにくんくん泣きながら母親のスカートにまとわりついて離れなかった。父親はその土地を借りていた。土地は荒れた砂地を幾つかに仕切っただけの、がらんとして何もない空き地の一つだった。ちょうど、そのころ、高速道路から脚のように延びた土地に、ぶつぶつと出来物のようなぼろ小屋が立ちはじめ、たくさんの人びとがひしめき合って住みつくようになってきたのだ。(中略)

父親とチャーリーは、家の材料をごみの中から探しだしたり、人に頼んでもらい受けたり、暗い夜に盗んだりした。錆びた波型鉄板や厚板や段ボールの切れ端、それにこんな物がと思われるような意外ながらくたも、一つ残らず、何キロも引きずって持ってきたのであった。横に石油会社の名前が入ったぺちゃんこにした灯油の缶と、チャーリーが集めたがらくたから引きぬいて石の上で金槌(かなづち)を使って真っすぐにした古釘の一入った缶があった。また、割れ目や穴に詰めるぼろ布、何本もの荷造り用の針金と防水紙、紙箱、古い金属片と針金の束、荷造り用木箱の横面の木、それに線路の枕木が二本あった。7

アパルトヘイト政権の下でASIAN, COLOURED, BLACKと分類された人々の大半は『まして束ねし縄なれば』に描かれたようなスラムに住んでいたのです。

4 雨の象徴性

ラ・グーマは、聖書の伝道之書第4章の9節から12節の中の「二人は一人にまさる・・・・人もしその一人を攻め撃たば、二人してこれにあたるべし、三根の縄はた易く切れざるなり」8の「三根の縄」(a Threefold Cord)になぞらえ、厳しい環境の中でも何とか助け合って生き延びる家族の日常を描いてみせました。子供たちと夫に尽くし続ける母親、家族のために働き、家族を思いながら死んで行った父親、生来の楽天的性格で陰ながら両親を支え、思いやるチャーリー、そんな親子の関係を通して、ラ・グーマは「三根の縄」の貴さを見事に描き出しています。

助け合う家族の姿をさらに印象づけるために、冬のスラム街に容赦なく降り注ぐ雨を持ち出しました。

『夜の彷徨』でラ・グーマは、夜と黒のイメージを使って第6区の抑圧的雰囲気を醸し出しましたが、この作品では惨めなスラム街の雰囲気を作り出すために、雨と灰色のイメージを利用しました。

A Walk in the Night, 1962(ナイジェリアのムバリ出版社版、神戸市外国語大学国人文庫所有)

ラ・グーマが敢えて雨を取り上げたのは、政府の外国向けの観光宣伝とは裏腹に、現実にスラムの住人が天候に苦しめられている姿を描きたかったからです。次のインタビューからそんなラ・グーマの真意が汲み取れます。

暫く前に、なぜいつも私が南アフリカの天候について書くのかと尋ねられました。たぶん、1つには天候がその雰囲気を作り出す役割を果たし、実情などを描き出す助けとなっているからです。又、この国がとてもすばらしい気候の国だという政府の観光宣伝を海外の人が信じているという事実もあるからです。私にはその気候を南アフリカの1特徴として使えたらという考えもありましたが、同時に象徴としての可能性から見て、最も南アフリカ的なものにしたい、或いはしようとする考えもありました。言い換えれば、私は自然美を謳う政府の観光宣伝とたたかい、美しいゴルフ場だけが南アフリカのすべてではないことを世界の人々に示そうとしているのです。9

ケープタウンの海岸線(南アフリカ観光局のパンフレット)

ラ・グーマは物語を雨で始め、雨で終えています。しかも、主題に係わる事件はすべて雨に絡ませ、雨のイメージで物語全体を包み込んでいます。まえがきでバンティングが言うように『まして束ねし縄なれば』は「ケープの冬の湿り気と惨めさに濡れそぼり、その灰色と佗しい色調をラ・グーマは一連の絵画的、散文的銅版画」10で捕えています。

<第1章遠景>

山々を背景にひかえ、海に面した町の遠景から先ずラ・グーマは書き始めます。次に映画のクローズアップ手法さながらに、国道や鉄道線路脇のスラム街をゆっくりと写し出して行きます。

南半球の7月はもう冬、木々は既に落葉し、重くたれこめた暗雲は、雨の気配を漂わせます。最初は細やかな霧雨が地面に湿り気を与えるだけですが、雨はやがて本降りとなり、見渡す限り灰色の世界が広がります。ラ・グーマは次の言葉でその冬景色を語っています。

太陽は遮られてどんよりした灰色の世界が広がり、昼には不似合いなじめじめした薄明かりがさしていた。雨は突然の烈しい風で再び始まり、断続的な大粒の雨でその世界を垣間見せた。それから、雨脚は次第に一定となり、容赦ない本降りの雨となる。それは灰色一色の世界だった。(1)

あくまでも静かな書き出しです。第1章には音に関する表現が殆んど見当たりません。殊に、全体を通してあれほど多く使われている擬声語が皆無です。視覚に焦点を置き、特に雨の灰色のイメージをラ・グーマはまず読者の心に植えつけたかったのでしょう。それはまさしくこれから始まる騒々しい物語の「嵐の前の静けさ」を象徴しています。しかも、climbing battlements(聳[そそ]り立つ銃眼つきの胸壁)、a rough wall of mortar(粗あらい、モルタル塗りの城壁)、marched(行進した)、commanded(指令されて)、ramparts(塁壁)、held at bay(寄せつけない)、harried (繰り返し攻撃した)、flank(側面)、The high, grey-uniformed fog(灰色の軍服を着た濃い霧)、breaches(突破口)、assault(襲撃する)、retreating(退却しながら)、intermittent([戦闘などが]断続的な)など、軍隊で使う用語を意図的に多用しています。

「鉛色に垂れこめた雲の群れが、強風の指令に従って、大西洋の方から隊列を組んで進入し、空を横切り、城壁のような山なみに向かって、痛めた足を引きずりながら、のろのろと行進していった。・・・雨は海岸線だけを集中的に攻撃し、ぎざぎざ型に突き出た岬とばりの上空に雨の帳が垂れこめた。側面の雨は海に降り注いだ。灰色の軍服を着た濃い霧が山なみをおおって、空やほかの世界からは見えなくなり、やがて何か不吉な前ぶれのように、地上はいちめんの霧に包まれた。」(1)などの表現が、無防備なスラムの住民が軍隊の容赦ない攻撃を受けているような感じを漂わせ、雨が住民を苦しめる存在の象徴として描かれています。

<雨・雨・雨>

父親の臨終、警察の2つの手入れ、キャロラインの出産、ロニーのスージィ惨殺など、主だった事件ではすべて雨が降っています。例えば、フリーダの小屋の手入れやキャロラインの出産では、雨がフリーダや子供たち、またキャロラインの、それぞれの不安を助長する一因となっています。そして、裸同然の姿で引き立てられて行く場面、スージィ惨殺の場面においては、状況の苛酷さが雨によって増幅されています。

<終章小屋>

第2章と同じ書き出しで始まる第28章もやはり雨で終わります。灰色の世界です。火事で2人の子供を亡くしたフリーダを今は亡き父親のベッドに休ませて、母親とチャーリーがやさしく慰めます。外では烈しい嵐が吹き荒んでおり、その様子をラ・グーマは次のように描きます。

雨は土台を掘り起こし、表面の土をさらった。そして継目が口を開け、外の壁が騒々しい音を立てた。家はたわんで倒れそうになり、歪んだひし形に形を変えた。雨は庇のところで、ゴボゴボ、ブクブタ、タツタツと音を立て、天井に沿って水銀のように流れた。下では、貧しい人々が吹いて缶に火を起こし、容赦ない雨のなか、悪寒に震えてうずくまり、歯をガタガタ鳴らせながら、肩を寄せ合って暖を取った。(109-110)

吹き荒ぶ外の嵐はアパルトヘイト体制を死守する白人政権の暴挙を連想させ、土台を掘り起こされ、倒れそうになりながらも嵐に耐える小屋の姿は、白人でない人々の社会的立場を暗喩しています。その小屋の中で寒さに震えながら肩を寄せ合って暖を取る光景は、アパルトヘイトの嵐の中で何とか生きのびている南アフリカの人々の姿の象徴でもあります。ラ・グーマは雨のイメージをうまく利用して、視覚から、聴覚から、そして嗅覚から直接的に読者の感性に迫っています。

5 擬声語の効用

<第2章小屋>

チャーリーは雨の音に起こされます。第1章とは対照的に音に関する表現が多く使われています。自然音を模した擬声語が書き出しだけでも、ヒュッ (hissing)、パラッ (rattling)、ドオッ (roar)、ポトポト (drip-drip)、ポツポツポツ (plop-plop-plop) などと多彩です。雨が小屋に当たって様々な音を発するからです。小屋は拾ったり、盗んだり、或いはもらったりした材料で建てられており、錆びたトタン板や石油缶、段ボール紙などから出来ています。瓦屋根の家なら余程の雨が降らない限りそれほど音はしません。つまり、雨の音は小屋の貧しさの象徴なのです。

雨脚が弱ければその音はポタッやポトッですが、ひどくなればポタ、ポト、ボタ、ボトにかわます。チャーリーが雨漏り水を缶に受ける一光景です。

チャーリーは天井から落ちて来る雫の下に缶を置いた。ポツポツ (plop-plopping) が金属に当たることで、突然小さなバシャン (rumbling) に変わり、次第に鈍いポトン (tinkling) になった。(5)

3つの擬声語に含まれる流音r, lは雨漏り水の流れ落ちるさまを、plop (ポツ) の2つの無声破裂音pは雨水が床に当たる澄んだ階音を、rumbling (バシャン) の有声破裂音bは缶の中にこもる軽い金属音の感じを、tinkling (ポトン) の無声破裂音kは缶の中に溜った水の表面に雨水が落ちる際に発するリズミカルな快音をそれぞれ言い写しています。又、語尾の鼻音-ngはその音が余韻を残して響く様子を、更に別の鼻音 [m]、[n] との繰り返し音 (rumbling・tinkling) は、その音の短い楽音的な響きをうまく言い当てています。家族がまだ眠っている静かな部屋の中では、それらの響きがより広がりと余韻を持ちます。3つの擬声語は短いながら、室内のそんなイメージを伝える働きをしています。

風が烈しくなれば、雨の音も大きくなります。同じ章の別の光景です。

外では風が再び烈しくなり、小屋に雨を叩きつげ、暫くの間トタン板にバシャ(rumbling) という音がした。それから風向きが変わって風は止み、それまでのパラッ (rattling)、ポタッ (tapping) という低い音が消えた。(4)

Tap (ポタッ)には元来「そっと打つ」という含意がありますから「低い」がなくても風の弱かったことはわかりますが、この場合、rumbleとrattleの強弱、清濁の対比的使い方が印象的です。雨の流れるさまを象徴的に示す両鼻音r, lにはさまれたmbとの対比です (rattling・rumbling)。

烈しい風が雨を小屋に叩きつける濁った鈍い音と弱い風による小さな雨の澄んだ軽い音の差を、余韻を残す鼻音mと濁った音を表わす有声破裂音bとの組み合わせmbと澄んだ音を示す無声破裂音pとの対比で言い分けたのです。先の場合と同じように、室内が静かなだけに雨の音はよけいに、響きの広がりを持っています。

又、同章には、ヒュッ (hiss) を巧く使った光景がすぐあとにあります。弟ロニーを起こしてしまったチャーリーがベッドに戻って座る場面です。

チャーリーは汚れた下着でベッドに腰を掛けた。もう1人の弟のジョーニーは、顔を壁の方に向け、中身の出かけた古い掛けぶとんから刈り込んだ黒い頭だけを見せて眠っていた。雨が家に当たってヒュッと音を立てた。(hissed)。(5)

Hiss(ヒュッ)は短い言葉ですが、両摩擦音h, sで雨の叩きつけられる激しいイメージを、短母音iでその速さ、鋭さを象徴しています。ラ・グーマは静かな小屋の雰囲気と対照的なそのイメージを短い動詞1語で簡潔に言い当てたわけです。

数えあげればきりがないのですが、ラ・グーマは直接的、感覚的な感じを与える擬声語を駆使することによって、雨に苛まれる人々の実状を鮮明に、聴覚から訴えかけていると言えます。

雨は小屋に騒音をもたらすだけではありません。雨の湿気が小屋内の悪臭を助長します。じめじめした小屋は一種の臭いの溜り場と化してしまいます。そんな臭いに関する1節もあります。

室内にも又、臭いがこもっていた。汗、毛布、むっとする寝具の臭いがしみこんで、どこからともなくすえた食べものとこもった湿気、それに濡れた金属の悪臭が漂っていた。(3)

それは貧乏の臭いであり、スラム街の別の象徴的存在でもあります。哀しいことに、小屋の住人たちはその臭いが気にならないほど慣れてしまっているのです。

第1章でラ・グーマが視覚に訴えているとすれば、第2章では聴覚と嗅覚に直接訴えかけていることになります。

6 ラ・グーマの思い

ラ・グーマ(1981年川崎市にて)

アパルトヘイト政権下で人権を否定され続けていたラ・グーマには、文学や人生以前に、その文学や人生を獲得するためのたたかいが存在していました。人間的な生き方をしようとすれば、南アフリカではどんな生き方を選択しても,当然人はそのたたかいの渦中に身を置くことになります。従って、『まして束ねし縄なれば』は人問としてのたたかいと生き方の中から生まれたものと言えます。しかし、この物語の文学としての評価が高いのは、たたかいのためのプロパガンダやスローガンではないからです。次のインタビューの一節から、ラ・グーマの文学と闘争についての基本的な姿勢が窺えます。

聞き手:小説のなかであなたが求める価値とは何ですか。

ラ・グーマ:私は出来るだけもったいぶらないで、人の尊厳や基本的な人間の魂を表現したいと思っています。政治宣伝やスローガンは避けるべきです。私は政治的にも闘いに関わっていて、作品を描く場合も闘争に関わる場合も、人間の尊厳を守りますが、著作と闘争は二つの違った活動です。11

ブライアン・バンテイングはイギリス版のAnd a Threefold Cordの序文でこの作品を次のように評しています。

『まして束ねし縄なれば』は全篇にケープの冬の湿気と惨めさが充満し、その灰色の侘びしい色調を一連の絵画的、散文的銅板画で捉えています。この作品は忌まわしいほど残虐な、限りなく絶望的な数々の出来事で南アフリカの奥深くを描きだしているので、あるいは読者の気を滅入らせたこともあったでしょう。しかし、物語の根底には、アレックス・ラ・グーマの人生に対する情熱と誠実さにより、楽観的な雰囲気が漂っています。わくわくする会話は、心の機微を捉えて生き生きと輝いています。アレックスのメッセージは・・・・・・団結は力である。独りで世間に立ち向かっても打ち負かされるが、みんなで協力してやれば、何事も切り抜けられる・・・・・・というものです。12

And a Threeford Cord, 1988(イギリスKliptown Books版)

『まして束ねし縄なれば』は、アングロ・サクソン侵略の系譜の中で、ラ・グーマが後の世に伝える歴史的な遺産で、文学的な技法に裏打ちされた、貴くすぐれた作品だと思います。

註

1「1950~60年代の南アフリカ文学に反映された文化的・社会的状況の研究」(平成元年4月~平成2年3月)、「英語によるアフリカ文学が映し出すエイズ問題―文学と医学の狭間に見える人間のさが―」(平成15年4月~平成18年3月)、「アフリカのエイズ問題改善策:医学と歴史、雑誌と小説から探る包括的アプローチ」(平成21年4月~平成23年3月)で科研費の交付を受けました。

2今回交付されたのは、基盤研究(C)、4,030,000円(平成30年度~ 令和3年度)です。

3カナダに亡命中のCecil A. Abrahamsさん(Alex La Gumaの著者)を自宅に訪ねて「『カラード』と呼んでもいいんですか。」と聞いたとき、「今は『カラード』と呼ばれたがらないね。ホワイトかブラックだけ。政府がBLACK, COLOURED, ASIANと人々を呼んで、分断支配をやろうとしたからねえ。」という答えが返って来ました。(1987年8月22-25日、セントキャサリンズ)

Cecil A. Abrahamsさん(1987年カナダセントキャサリンズの自宅にて)

4宮崎に来た1988年に県立図書館の殆ど何もない「国際コーナー」に南アフリカ観光局の寄贈の本や地図だけが並べられているのを見て哀しくなった記憶があります。多くの人が「人道的に」反対するなか100万もの大金を払ってそんなところに誰が行くんだろうと思っていましたら、同僚の教授が二人出かけて行きました。

5伊高浩昭『南アフリカの内側―崩れゆくアパルトヘイト―』(サイマル出版会、1985年)94ページ。

6Cecil A. Abrahams, “Interview with Cecil Abrahams," in Alex La Guma (Boston Twyne Publishers, 1985), p. 70.

7Alex La Guma, And a Threefold Cord (Berlin: Seven Seas Publishers, 1964), p. 17. 以降の引用はこの作品のページ数のみを括弧の中に記します。

8エピグラフに使ったのは伝道之書第4章の9節から12節:「二人は一人にまさる。其はその骨おりのために善き報いを得ればなり。即ち、その倒る時には、ひとりの人そのともを助け起こすべし。然れど、ひとりにして倒る者はあわれなるかな、これを助け起こす者なきなり。又、二人とも寝ぬれば温かなり、一人ならばいかで温かならんや。人もしその一人を攻め撃たば、二人してこれにあたるべし、三根の縄はた易く切れざるなり」で、

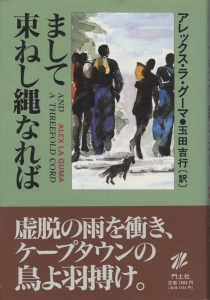

「三根の縄」(a Threefold Cord)が題に使われています。『まして束ねし縄なれば』(横浜:門土社、1992年)として日本語訳を出版してもらっています。

玉田吉行訳『まして束ねし縄なれば』(横浜:門土社、1992年)

9Dennis Duerden and Cosmo Pieterse (ed.), African Writers Talking (London: Heinemann, 1972), p. 93.

10Brian Bunting, “Preface” to And a Threefold Cord (London: Kliptown Books, 1988), p. viii.

11Richard Samin, “Interviews de Alex La Guma," in Afram Newsletter No. 29 (January 1987), p. 13.

12Brian Bunting, “Preface to And a Threefold Cord”, p. viii.

(たまだ よしゆき・宮崎大学)

執筆年

2019年

収録・公開

「言語表現研究」(2020年3月)37号(収載予定)

「言語表現研究」(2020年3月)37号(表紙の写真掲載予定)

会報写真

ダウンロード

作業中。