藤とポピー

宮崎に来た当初、妻が絵に描く花を私が探しまわったが、花は豊富だ。とくに春はあちこちに花が咲いて、集めるのに忙しかった。舗道が整備された都会では、野の花はだいぶ遠くまで行かないと手に入らない。→「藪椿」(3月2日)、→「白木蓮」(3月12日)、→「植木市と牡丹」(3月31日)、→「紫木蓮」(4月6日)

菫(すみれ)、たんぽぽ、きんぽうげ、郁子(むべ)や薊(あざみ)など、春は実に多彩だ。今はきんぽうげが盛りを過ぎ、郁子(むべ)や薊が咲き始めている。

郁子:「私の散歩道2010~犬・猫・ときどき馬」3月(企業採用分)

三月になると加江田の山がうっすらと山桜でピンクがかる。今は少し紫がかっている。山藤だ。

山藤

山藤

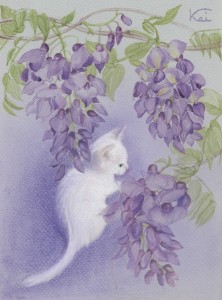

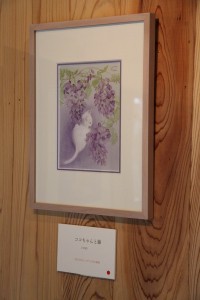

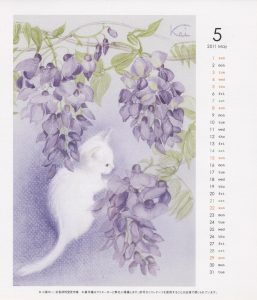

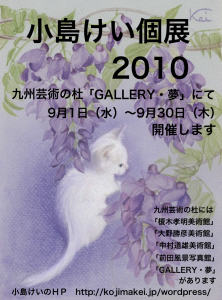

宮崎に来て初めて身近で山藤を見た。ごっそりと切って肩に担いで持って帰り、山藤が咲いてたでと得意げに花瓶に生けたまではよかったが、すぐにぱらぱらと散ってしまった。目の前で見て描くには適していなかったのである。それで、藤棚の藤をこっそりともらうようになった。公園や学校、神社や寺には藤棚を拵えているところも多い。材料には事欠かないが、多少は気が引ける。夜中に忍んで採って来たこともある。表紙絵やカレンダーになった。個展のポスターにも使った。世界のあちこちで絵のブログ(→「Forget Me Not」)を見てくれているようなので少しずつ英語を併記しているが、藤はWisteria、マメ科フジ属のつる性落葉木本の山藤はSilky Wisteria、学名はWisteria brachybotrysだそうである。

小島けい「私の散歩道2011~犬・猫・ときどき馬~」5月(企業採用分)

→「小島けい個展 2009に行きました。」(2009年9月25日)

小島けい「私の絵画館」の「藤とココちゃん」:「私の散歩道2011~犬・猫・ときどき馬~」5月

2010年小島けい個展用のポスター

→「藤」もどうぞ。

この辺りにはけし(栽培種の一つ?)が道端に咲いている。自生というより、花の種が飛んで、毎年あちこちに咲いている感じだ。日本語の芥子(けし)は英語のpoppy(ポピー)と同じ意味らしい。poppyはイギリス各地で自生し、園芸種としても栽培されているようだ。たぶん、道端でみかけるのはケシ科の一年草の園芸種の一つのようだ。道端で見かけるけしも栽培種のポピーも、カレンダーや本の装画になっている。

→「小島けい2006年私製花カレンダー2006 Calendar」3月

「私の散歩道2010~犬・猫・ときどき馬」表紙(企業採用分)

→「私の散歩道~犬・猫・ときどき馬~一覧(2004年~2021年)」もどうぞ。

→田上二郎『神のいない三つの部屋』(1997/4/5)

→「ポピー」、「たまだけいこ:本(装画・挿画)一覧」 もどうぞ。